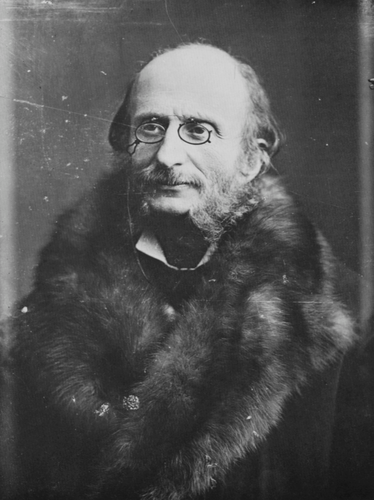

Моцарт Елисейских Полей

ФОТО:

GETTY IMAGES, АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

Жак Оффенбах остался в истории музыки одним из самых фривольных композиторов — пик его творческой деятельности пришелся на период Второй империи во Франции со всеми недомолвками, цензурными ограничениями и желанием правящей верхушки «законсервировать» население и одарить его различными средствами увеселения, дабы оно ни о чем не задумывалось. Этой действительности Оффенбах давал едкий, обманчиво легковесный и однозначно легкодоступный комментарий. К премьере постановки «Ключ на мостовой, или Муж за дверью», которая пройдет в «Геликон-опере» 4-6 марта, композитор и редактор «Подписных изданий» Артем Макоян выбрал пять ключевых произведений из обширного наследия Жака Оффенбаха, чтобы рассказать о судьбе самого композитора, его эпохе и причинах, почему Оффенбах актуально смотрится и сейчас.

Не можешь изменить театр — создай свой. Именно такого принципа придерживался Жак Оффенбах. В середине 1850-х годов он занимает место театрального капельмейстера «Комеди Франсез», параллельно дирижируя и сотрудничая еще с несколькими театрами. Благо способность сочинять буквально на ходу позволяет ему быть невероятно производительным. Но путь усеян терниями: нововведения Оффенбаха отвергают, оркестранты ведут против него партизанскую войну, а посетители единогласно считают, что «драматический театр — не балаган». К 1855 году Жак Оффенбах, отчаявшись реализовать хоть что-то из задуманного на парижской сцене, снял деревянное зданьице на Елисейских Полях, где основал небольшой театр «Буфф-Паризьен», с помощью которого планировал обновить «примитивный жанр» и вернуть к жизни потухшую французскую веселость. Рискнув всем и за двадцать дней подготовив премьерную программу, Оффенбах попал в яблочко: маленький балаганчик прогремел на весь город, а проходившая в этот момент в Париже Всемирная выставка обеспечила новому месту солдаут. Именно на сцене «Буфф-Паризьен» выкристаллизовался жанр, идеальнее всего отражавший общество того времени. Оффенбах, точно знавший, что нужно публике и что она из себя представляет, преподнес ей оперетту — жанр, вскрывающий несправедливое социальное устройство, но острые моменты покрывающий легкой музыкой и обильным юмором. Это был самый удобоваримый формат для тех, кто устал от напыщенности прошлого, но боялся говорить о проблемах настоящего. А камерность действа и прилипчивые музыкальные мотивы позволили оперетте стремительно набрать популярность.

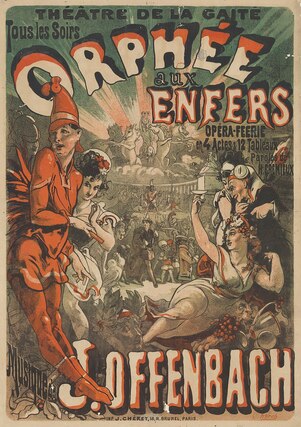

«Орфей в аду» (1858 год): скандал и символ

Не символично ли, что история оперы началась с «Орфея» Клаудио Монтеверди в 1607 году, а история оперетты — с «Орфея в аду»? Не символично, но симптоматично. Как говорил теоретик массовой культуры Зигфрид Кракауэр, оперетта возникла потому, что само общество было опереточным..

Технически это не первая оперетта (да и сам термин появился только в 1870-х, уже задним числом — сам Оффенбах называл свои произведения по-разному: комическими операми, операми-буфф, фантазиями и опереттами), но самое громкое заявление о намерениях Оффенбаха. Гениальный композитор был не самым проницательным администратором, поэтому, несмотря на прибыль «Буфф-Паризьен», расходы все равно были больше. Театру требовалась сенсация, которая помогла бы выправить положение и громко заявить о себе, да и спасти самого Оффенбаха от коллекторов, которые уже начали его преследовать. Тут-то и явился «Орфей в аду». Декорации по эскизам знаменитого иллюстратора Гюстава Доре, скандал в прессе (порок, кощунство, надругательство — каких только грехов не было приписано постановке) и в целом то ли гимн обществу Второй империи, то ли его обличение — «Орфей в аду» перерос рамки обыкновенной театральной пьесы и превратился в символ.

Все, конечно, произошло не сразу. Первые показы были разочаровывающими, зрители и критики воспринимали произошедшее на сцене за странную пародию на Античность, что, в принципе, приятно и весело, но не более того. Оффенбах и команда его либреттистов экстренно внесли правки, докрутили неработающие элементы, и действо задвигалось. Мифологические герои, разговаривающие парижскими жаргонизмами; преисподняя, выглядящая как светский салон; самодурство государей Юпитера и Плутона; семейные склоки и божественные разборки (оказывается, Эвридика всегда ненавидела музыку Орфея, а тот и не особо хотел ее спасать!), а в качестве альтернативы традиционному для древнегреческих трагедий хору, комментирующему действо, собирательный персонаж под именем Общественное мнение. И тот самый канкан, конечно же. Все это оказалось притягательным, знакомым и смешным. Сумасшедшие 228 показов подряд (находились и люди, ходившие на спектакль по сорок раз) красноречиво говорят о том, что Оффенбах затронул нерв времени.

На доходы от «Орфея в аду» Оффенбах построил себе летнюю резиденцию «Вилла Орфея» в приморском Этрета, где собирал друзей и знакомых. Успех оперетты увенчался принятым ходатайством о натурализации и ленточкой Почетного легиона. После свержения монархии, в 1870-е, когда мода на Оффенбаха уже сошла на нет, вернуть былое он попытался с помощью того же «Орфея», переделав произведение из оперетты в феерию и до предела напичкав ее сюжетными поворотами, новыми персонажами и спецэффектами. Повторить успех, конечно же, было уже невозможно.

«Ключ на мостовой, или Муж за дверью» (1859): «новая волна»

«Буфф-Паризьен» за каких-то пять лет стал новой культурной Меккой: Уильям Теккерей после премьеры постановки «Сапожник и финансист» (1856) сказал о том, что у Оффенбаха большое будущее, а побывавший в «Буфф-Паризьен» на постановке «Ключа на мостовой» Лев Толстой отмечал в своем дневнике: «Истинно французское дело. Смешно. Комизм до того добродушный и без рефлексии, что ему все позволительно». Но не все воспринимали происходящее в опереттах Оффенбаха как сатиру и иронию — тот же Эмиль Золя, к примеру, отдавая дань уважения творчеству композитора, считал Оффенбаха певчим Второй империи, а оперетту называл монструозным чудовищем и врагом общества, которое ничего, кроме дурмана, не приносит — а надо бы трезветь! Но это потом.

Как бы то ни было, пока существовало то общество, процветала и оперетта. Оффенбах работал над несколькими проектами одновременно, поэтому многие его произведения заимствовали мотивы (как сюжетные, так и музыкальные) друг у друга, но, с другой стороны, не опускались ниже заданного уровня — Жак Оффенбах периода расцвета был стабилен и универсален. Примером такой оперетты служит одноактная «Ключ на мостовой, или Муж за дверью». Здесь нет многозначительных намеков и прозрений, но есть саспенс, постмодернистская (!) интонация сюжета (главный герой, композитор Флористан, жалуется, что его новую оперетту не взяли в «Буфф-Паризьен», а вообще прячется от кредиторов и случайно оказывается в комнате Сюзанны — невестки одного из кредиторов), финальный твист в духе «Бога из машины» (вернее, доброй тетушки) мелодрама в рамке комедии (первую брачную ночь законный муж вынужден проводить под дверью своей новоиспеченной супруги) и запоминающаяся музыка с коронным номером «Тирольский вальс» La Valse Tyrolienne. Смотрится как та история, о которой вы где-то когда-то слышали, но хотели бы увидеть лично. А краткость, присущая оперетте, означает насыщенность — передохнуть от впечатлений не удается.

Это именно что одна из тех ладно скроенных оперетт Оффенбаха, которыми он заработал свою репутацию и которые он сочинял, абсолютно стирая грань между творчеством и бытом. Как вспоминал либреттист Оффенбаха Людовик Галеви: «Его дети прыгали вокруг него, кричали, играли, смеялись и пели, приходили друзья, сотрудники... Оффенбах без всякой скованности с ними беседовал, болтал, шутил... а его правая рука все писала, писала, писала...» Если позволено такое сравнение, Оффенбах работал как режиссер французской «новой волны» — хаотично, взахлеб, теряя грань между творчеством и обычной жизнью. И подобно своим творческим потомкам, финально отделывал свои произведения уже во время репетиций на сцене. Именно здесь решалось, годится ли оно к постановке или нет, а сам текст, который до этого имел лишь приблизительный вид, обретал точные очертания.

За легкость сочинения (да и легкость самой музыки) Оффенбаха часто сравнивали с Моцартом, в золотые годы его именовали не иначе как Моцартом Елисейских Полей. Да и сам композитор этому не противился — под конец жизни его часто можно было увидеть с биографией Моцарта в руках, которую он зачитал до дыр. «А ведь он мог стать вторым Моцартом...» — так Вагнер отреагировал на смерть Оффенбаха, но неизвестно, можно ли и это считать комплиментом.

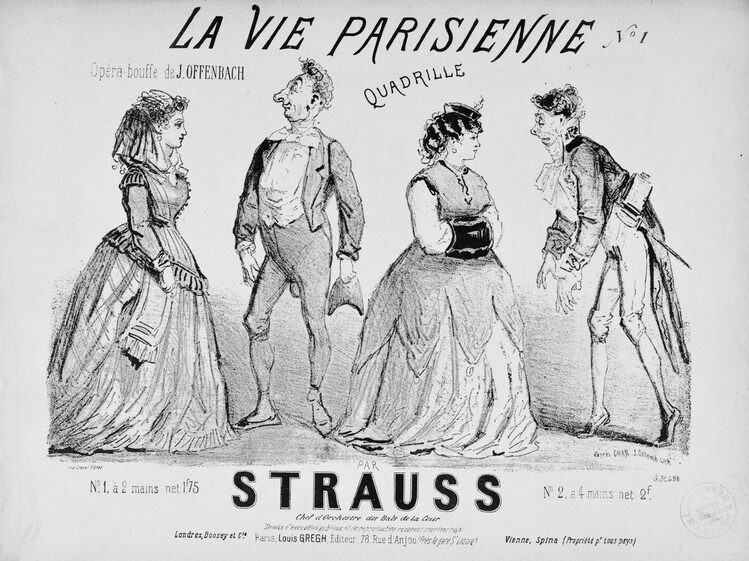

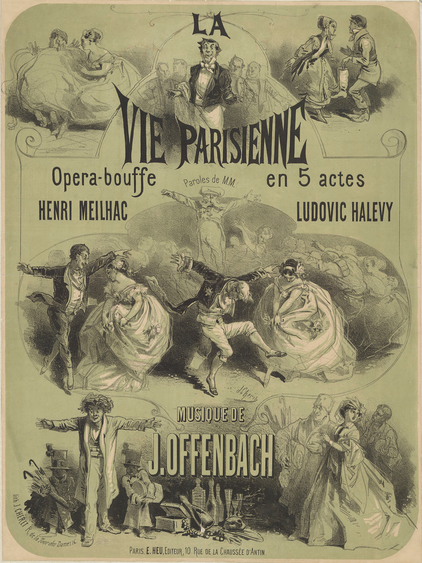

«Парижская жизнь» (1866): вундеркинд на Бульваре

Гимн Оффенбаха любимому городу — любимому, но не родному. Стоит оговориться, что карьера Оффенбаха началась с исполнительства, а дорога в Париж — со славного прусского города Кёльн, где в семье бывшего переплетчика Исаака Иегуды Оффенбаха, бросившего карьеру ради музыки, 20 июня 1819 года появился на свет Якоб, которому, учитывая страсть отца, встречи с нотами было не избежать. К десяти годам он перешел со скрипки на виолончель, игре на которой посвятил следующие пару десятилетий. И примерно тогда же начал выступать в составе семейного трио (вместе с сестрой Изабеллой за фортепиано и братом Юлиусом на скрипке) и сольно в кафе, гостиницах, танцевальных залах — зрители охотно шли на юного виртуоза, так что звание вундеркинда прочно прикрепилось к Якобу, который сам тем временем мечтал о сочинении серьезных вещей.

Видя задатки сына, отец перевез 14-летнего Якоба в Париж (который по переезде стал именоваться на французский манер Жаком). Юноша даже оказался принят в консерваторию, куда по правилам иностранцам путь был закрыт. Но отучившись год, Оффенбах бросил это дело и стал зарабатывать на жизнь выступлениями, довольно быстро завоевав международное признание, но не финансовое благосостояние и удовлетворение от проделанной работы. Параллельно Жак открывал для себя город и общество, став завсегдатаем Бульвара (бульвар Итальянцев, который тогда именовался просто Бульваром, так как всем было ясно, про что речь) — место средоточения богемы, жерло города, обуздав огонь которого можно было возвыситься до небес. Жак был человеком компанейским, страшился одиночества, поэтому фланировал от заведения к заведению, слушал, знакомился и познавал, а концерты в салонах и на различных светских раутах помогли ему наработать связи и упрочить положение.

«Парижская жизнь», написанная по заказу императора Наполеона III к Всемирной выставке 1867 года, написана на современный сюжет, что в произведениях Оффенбаха встречается редко. Если в предыдущих опереттах присутствовали фигуры Античности или Средневековья, которых зрителям не доставляло особого труда отождествить с современниками, то тут на сцене космополитичный Париж и разношерстное его население от богемы и куртизанок до сапожников. Это демократичный и опьяненный город, скрывающийся от правды жизни в увеселениях и грезах, одной из которых и стала эта оперетта Оффенбаха. И уж он-то наигрался всласть, придумывая вместе с либреттистами Мельяки и Галеви сюжет, в котором два приятеля-щеголя Бобине и Рауль де Гардефе решают поправить свое финансовое положение за счет приезжающих на Всемирную выставку туристов, поэтому выбирают одну шведскую семью и поселяют ее в своем доме. В итоге Рауль влюбляется в баронессу, а Бобине, чтобы отвлечь барона, выстраивает ему увеселительную программу, венчающуюся званым ужином, где за министров, генералов и всякую знать выдает случайно оказавшихся поблизости рабочих и прислугу. Пройдет чуть менее ста лет, и тот же мотив использует Луис Бунюэль, обрядив нищих в святых в «Виридиане».

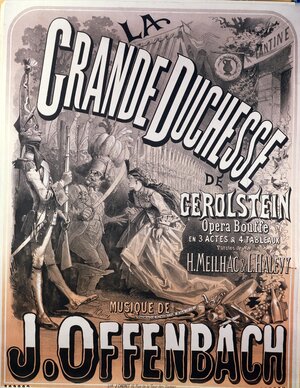

«Великая герцогиня Герольштейнская» (1867): ирония и протест

Как писал Эмиль Золя в своей статье «Чернила и кровь», от удара шпаги люди нередко поправляются, но от удара пером, если удар этот попал в цель, — никогда. «Великая герцогиня Герольштейнская» метит сразу во множество целей: абсолютизм и военщина, журналистика и спиритуализм (ходили к тому моменту слухи, что Наполеон III проникся общением с духами), человеческая хитрость и глупость. Среди зрителей в разное время побывали Наполеон III, Александр II (приехавший проверить слухи, что прообразом заглавной герцогини стала Екатерина Великая, — в итоге просил заранее зарезервировать ему ложу и получил искреннее удовольствие от просмотра), Отто фон Бисмарк (который в генерале Буме явно мог уловить некоторые аналогии с самим собой), короли Великобритании, Португалии и Швеции. Всемирная выставка 1867 года, во время которой и состоялась премьера, способствовала тому, чтобы оперетта была на устах абсолютно всех, от королей до рабочих [1]. Однако уже спустя несколько лет, когда разразилась франко-прусская война, «Великая герцогиня Герольштейнская» была запрещена по причине «антимилитаристских настроенией» — Францию от поражения это, правда, не спасло.

[1] Вообще, Оффенбаха можно считать персоной Всемирных выставок, бывших в XIX столетии витриной достижений науки и искусства. Композитор максимально воспользовался ажиотажем этих предприятий при открытии «Буфф-Паризьен» в 1855 году и при премьере «Великой герцогини Герольштейнской» в 1867-м. А Всемирная выставка в Филадельфии 1876 года помогла ему восстановить финансовое положение. А вот невключение в программу парижской Всемирной выставки 1878 года стало своеобразным символом скорой смерти.

Как говорит Кракауэр в своей книге «Оффенбах и Париж его времени», оперетты Оффенбаха были решительной формой революционного протеста во времена застоя, когда Наполеон III старался скрыть назревающие проблемы консервацией общества. Они вызывали хохот, который взрывал предписанную тишину, и побуждала публику к противостоянию, делая вид, что только ее забавляет. Во вторую половину существования империи становилось все более явным, что эта оперетта не только веселое развлечение, а еще и нечто другое. Это настроение общества и его речь, ироничный взгляд на заскоки идеологии — та сатира, которая позволяет выжить в самые трудные времена. То, что Оффенбах стал так сильно ассоциироваться со своим временем и своей страной, обернулось против него позже, когда ветер перемен сдул Вторую империю и заставил взглянуть на происходящее трезвым взглядом.

“Сказки Гофмана” (1881): opus magnum

От революции 1870 года Оффенбах с семьей спрятался в испанском Сан-Себастьяне, а по возвращении стал прочно ассоциироваться с прошлым порядком, хотя и стремился разрушать его своей музыкой изнутри. Единственное, что может удержать художника на плаву в трудные времена, — это замысел нового произведения. Пьеса Жюля Барбье и Мишеля Карре «Фантастические сказки Гофмана» попадалась Оффенбаху на глаза еще с начала 1850-х, когда ставилась на сцене «Одеона». Однако лишь под конец жизни, когда он для современности сам был как фантасмагория, а Эдуард Ханслик, музыкальный журналист и приятель Оффенбаха, отмечал, что «в свои последние годы бедняга и сам выглядел как некий прозрачно бледный, грустно улыбающийся дух из “Серапионовых братьев”», Оффенбах занялся сочинением музыки на гофмановские сюжеты. При этом свой opus magnum, «Сказки Гофмана», он на сцене так и не увидел — то театр объявил себя банкротом, то не успели подготовить декорации, то одно, то другое... В итоге местом премьеры выбрали «Опера Комик», тот самый театр, откуда в юности Оффенбаха столько раз прогоняли. «Поторопитесь выпустить мое произведение, я очень спешу и лелею только одно желание — увидеть премьеру» — так он писал Карвальо, директору театра. Не успели: Жак Оффенбах скончался 5 октября 1880 года. «Сказки Гофмана» предстали перед публикой 10 февраля 1881 года.

Критики конца XIX столетия не ставили под сомнение значимость Оффенбаха, но ошибались, говоря, что его музыка вскоре будет забыта. Совсем наоборот — в оперетте «Грузинки» составление пластических конструкций из артистов предвосхищает мюзиклы Басби Беркли, «Вальс лучей», использованный Оффенбахом в нескольких опереттах, обрел вторую жизнь как отдельный номер на сцене «Мулен Руж» в 1908 году и уже не уходил из репертуара, машинерия из оперы-феерии «Путешествие на Луну» была подсмотрена Жоржем Мельесом для его знаменитой экранизации одноименного рассказа Жюля Верна. Оперетты Оффенбаха высоко ценились Дебюсси, Римским-Корсаковым и Мусоргским, а легкая и светлая манера музыки нашла продолжение в творчестве Франца Легара и Ирвинга Берлина. Наконец, Оффенбах способствовал и развитию венской оперетты, за ужином как бы невзначай сказав коллеге Иоганну Штраусу: «Знаете, вы должны писать оперетты. У вас для этого есть все данные».