«Это история столкновения человека с чем-то предельным, что невозможно осмыслить и объяснить»

ТЕКСТ:

ЮЛИЯ БЕДЕРОВА

В Пермском театре оперы и балета состоялась премьера оперы Белы Бартока «Замок герцога Синяя Борода» в постановке режиссера Евгении Сафоновой и дирижера Федора Леднева. По их просьбе для пермского спектакля композитор Валерий Воронов дописал к опере Белы Бартока пролог и эпилог. Юлия Бедерова специально для The Blueprint поговорила с Евгенией Сафоновой о работе над постановкой, ожившем замке, столкновении с неизведанным и роли искусства в смутные времена.

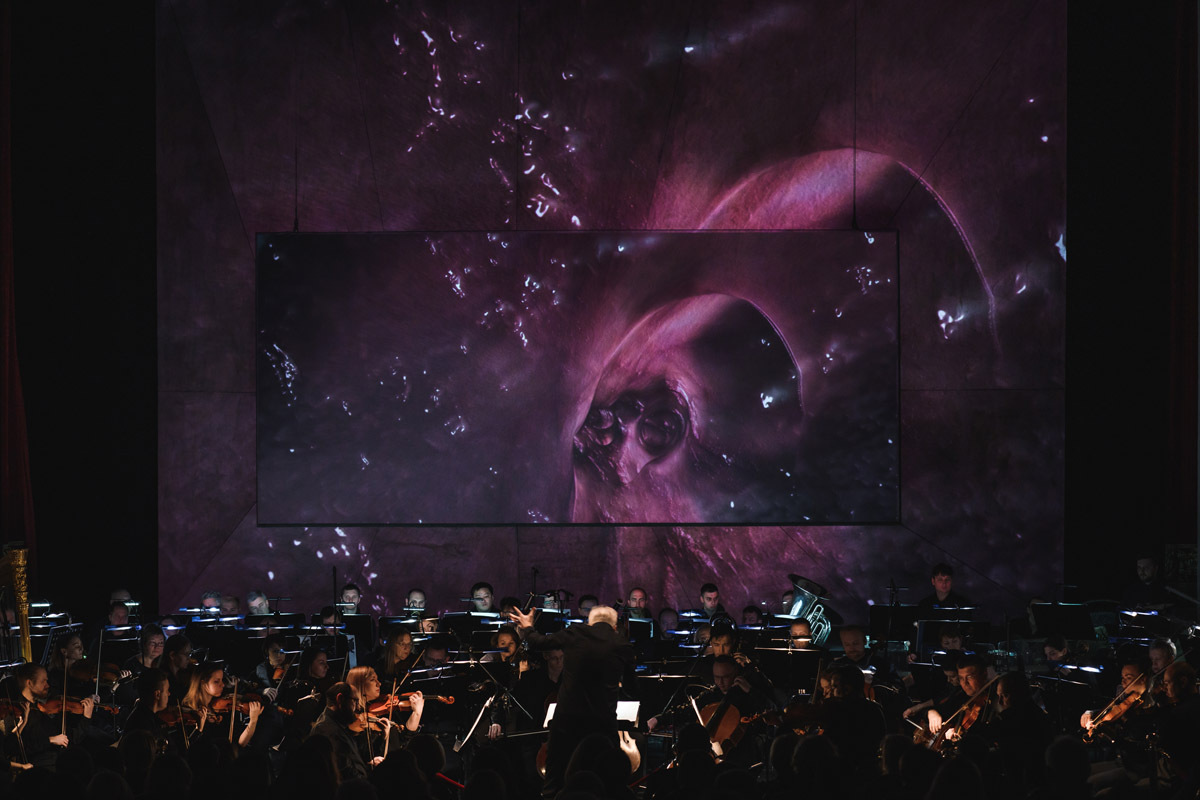

Для Евгении Сафоновой «Замок герцога Синяя Борода» — это дебют в музыкальном театре. А для самой оперы, популярной на мировых сценах, — еще и сенсационная мировая премьера: партитура, сочиненная в 1910 году парой друзей — композитором Белой Бартоком и поэтом Белой Балажем — по мотивам пьесы Метерлинка и венгерского фольклора, в Перми идет с новым прологом и эпилогом. Они написаны специально для спектакля по заказу театра при поддержке Aksenov Family Foundation. Соавтором Бартока стал белорусский композитор с немецкой пропиской Валерий Воронов, дирижером — Федор Леднев, один из самых авторитетных в новой музыке российских музыкантов.

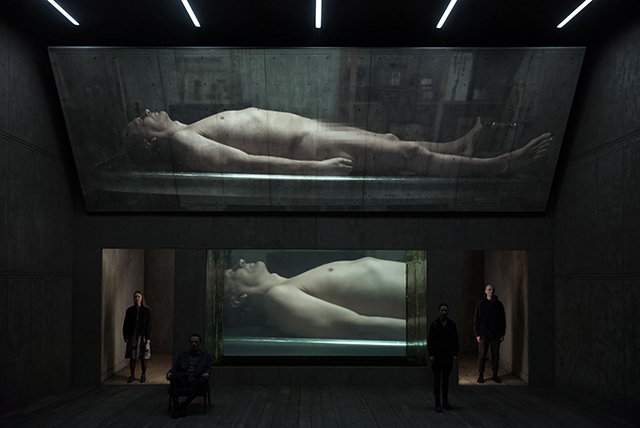

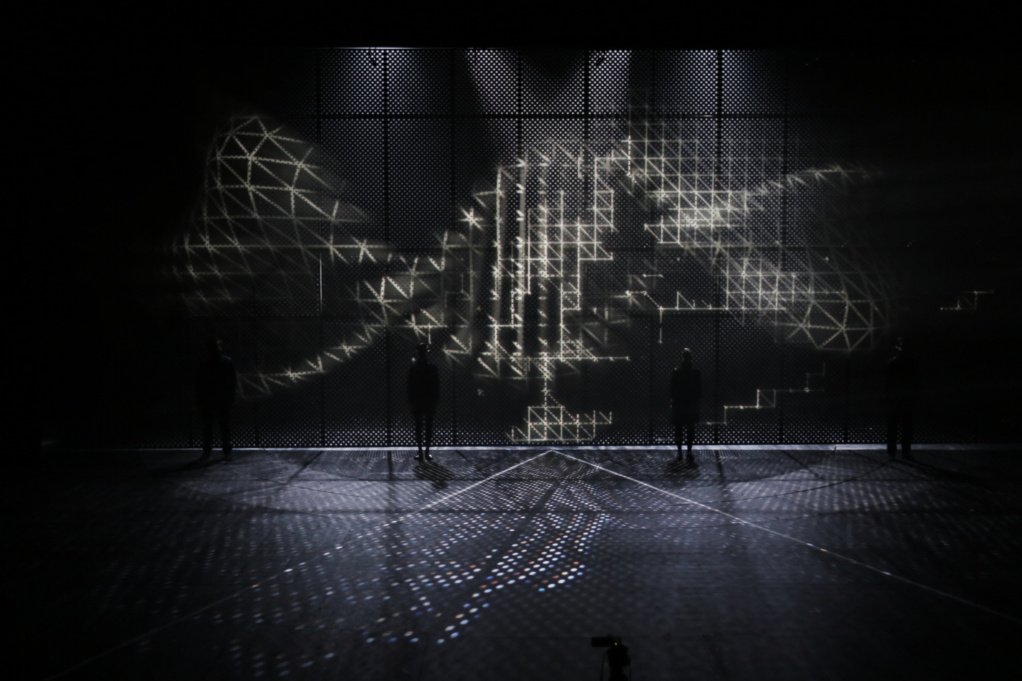

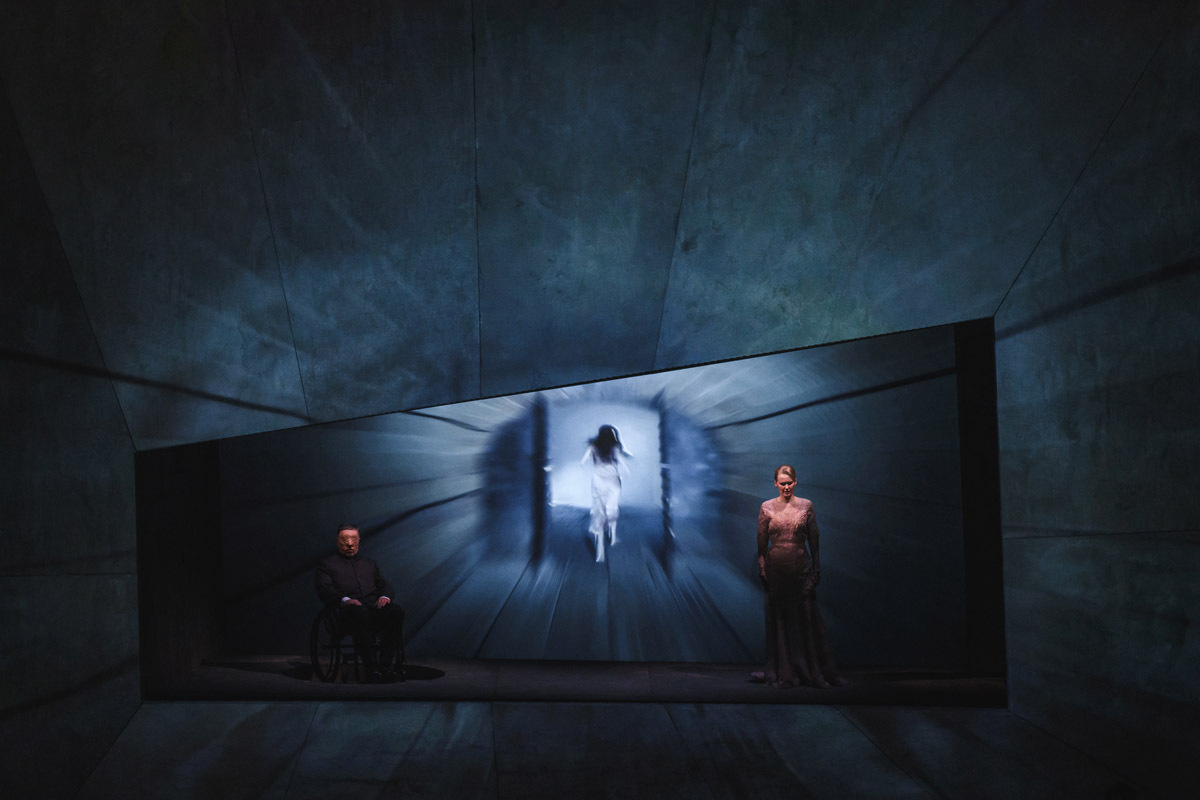

До появления в опере Сафонову знали как постановщика экспериментальных спектаклей в Европе и России (в Александринском театре, Театре имени Ленсовета, в БДТ и других), лауреата нескольких премий, в том числе «Прорыв» и «Золотая маска», и как ни на кого не похожего режиссера с узнаваемым, лаконичным почерком и нетривиальным выбором текстов и тем. Теперь вместе с постановочной группой Сафонова сделала технологически строгий, эмоционально накаленный, одновременно жесткий, нежный и опять ни на что не похожий оперный спектакль, в котором к героям Бартока — герцогу Синяя Борода и Юдит, зажатым до неподвижности в темном, пустом проеме сцены, затянутой экраном с постоянно меняющимся видеоизображением, — присоединяется третий. Это сказочный мертвый замок, скрывающий тайны за закрытыми дверями. Но для Сафоновой он стал живым организмом — опасной и недоступной человеческому пониманию другой формой жизни, которую человек разрушает и разрушается сам.

Фото: Михаил Павловский

Опера Белы Бартока «Замок герцога Синяя Борода» — это ваша первая работа в опере. Но о ваших предыдущих спектаклях всегда много спорили: драматический это театр или музыкальный, «театр слышания» или «театр визуального образа». Вы сами воспринимаете себя как драматического режиссера? Или вам тесно в рамках жанра?

Я для себя стараюсь не определять словами жанр, да и не могу, наверное. Любые формулировки кажутся неправильными, неточными, не исчерпывающими. Я пытаюсь высказываться, насколько возможно, в своих работах и просто следую за процессом, который складывается для меня естественным образом. И стараюсь не задаваться вопросом драматический это театр, музыкальный или какой-то еще.

Можно, наверное, сказать, что в моих работах происходит какой-то дрейф в сторону современного искусства. Но я не хотела бы пользоваться такими формулировками, как, например, «театр художника». Я воспринимаю эти работы как некие живые инсталляции, ядром, центром которых является присутствие на сцене артиста, перформера. Мы создаем атмосферу, в которой актер генерирует содержание, играет, но не в привычном смысле слова. Кто-то говорит, что в этих спектаклях артисты вообще не играют: «Разве это игра, если артисты не передвигаются по сцене?»

Когда мы репетировали с пермскими солистами, они поначалу удивлялись: «С нами так никогда не работали. Режиссеры всегда говорят нам, куда пойти, откуда выйти, куда сесть, что взять в руки и т.д.». Но в моих спектаклях артисты вообще никуда не ходят. Они стоят на месте. Мне важно произвести редукцию формы, создать ситуацию погружения артистов в пространство.

Фото: Андрей Чунтомов

В одном интервью вы рассказывали, что в вашей биографии был эпизод вынужденного расставания с пространством. Ваша семья должна была экстренно переехать из одного города в другой. Тот экстремальный разрыв с привычным местом оставил след в вашей жизни, повлиял на то, что вы делаете сейчас как режиссер?

Фото: Андрей Чунтомов

Мы тогда жили в Комсомольске-на-Амуре, но нужно было срочно уезжать. Буквально за три дня были собраны вещи, нас с братом посадили в поезд и отправили в Братск к бабушке и дедушке, позже родители приехали сами. Нам пришлось начинать жизнь практически с нуля. Мне было 15. До этого я была совсем другим человеком — экстравертным, общительным, всегда была среди людей, каких-то приключений, много говорила, шутила, устраивала какие-то провокации, в школе своим поведением доводила учителей буквально до бешенства, устраивала всякий трэш. Теперь мне в это сложно поверить, так как я сейчас довольно закрытый и замкнутый человек. Наверное, тогда что-то схлопнулось, я как бы занырнула в себя и уже на много лет. Примерно тогда я начала думать о том, чем хочу заниматься в жизни.

Мне повезло, я постепенно нашла какой-то свой способ коммуникации с миром, с социумом, с людьми. А тогда, в юношестве, он только начал постепенно выкристаллизовываться.

Фото: Андрей Чунтомов

Сейчас очень многим приходится экстренно срываться с места, многое терять, оставлять, не успевая попрощаться. Как вы переживаете разрыв с людьми, коллегами, друзьями? И может ли театр быть средством, инструментом воссоздания связей, структурирования реальности заново?

Происходящее сегодня экстремально влияет на нас. Жизни переформатируются, меняются. В моей жизни случались тяжелые, трагические потери. И я сейчас как будто вернулась в привычное для себя, как бы странно это ни звучало, состояние потерянности и траура. Я знаю, как с этим жить в течение долгого времени, и, может, поэтому мне немного проще сегодня. В какой-то момент я думала, что становится легче, думала о поколении двадцатилетних в России: о том, как им повезло, как здорово, что они свободны, что у них столько возможностей. Но нет. Из беды как будто не выбраться. Никому. Никто не проскочит. Разговор через спектакли дает силы и поддерживает. Меня вдохновляет, когда люди откликаются эмоционально. Не интеллектуально, а именно эмоционально, это очень важно. Когда какие-то вещи не нужно комментировать, объяснять, проговаривать. Мне кажется, слова обедняют произведение, а для меня важнее всего эмоциональный ответ, ожог, реакция потрясения при столкновении с чем-то холодным, ужасающим, пограничным, после чего, пусть ненадолго, но приходит освобождение от фатальных тисков нашей жизни. А в некоторых случаях в ответ рождается человеческая теплота и сострадание друг к другу.

Фото: Андрей Чунтомов

Сегодняшняя реальность кажется настолько гиперреалистичной, что многие замолчали, решив, что не время сейчас заниматься искусством. Вы считаете, что художественное высказывание может сейчас звучать?

Я бы, наверное, тоже помолчала. Но когда в феврале мы выпускали спектакль «Бесчестье», я понимала: это работа, ее нужно закончить. Нам всем было очень тяжело, иногда мы просто не могли работать, но возвращались и продолжали, продираясь сквозь ужас. В Перми у меня тоже были обязательства, которые нужно было выполнять. Очень много людей, к которым я хорошо отношусь, от этого зависели. Я не могла их подвести. Весь апрель я собирала себя, слушала музыку, изучала материал, смотрела разные интерпретации оперы Бартока. В какой-то момент я поняла, что для меня это не история про мужчину и женщину, не история про то, кто кем манипулирует, кто абьюзер, кто — исконное зло. Это история столкновения человека с чем-то предельным, что невозможно осмыслить и объяснить. И довольно быстро, к концу апреля, в голове все ясно сложилось. Видимо, в экстремальных ситуациях организму нужно как-то отреагировать, у меня это происходит таким образом. Я бы сказала, что «Замок» — самый мой сложный спектакль по насыщенности технологиями и исполнению, но самый простой, безболезненный, легкий в смысле созревания концепции и репетиционного периода. Когда я поняла, что те, кто находится в замке Синей Бороды за седьмой дверью, — это не люди, не жены, дальше все уже было вопросом воплощения, производства продукции, работы с дирижером, солистами, создания декораций, видео.

Фото: Андрей Чунтомов

В «Замке», как и в других работах, вы как будто дематериализуете театр, собираете его из воздуха, из летучих, прохладных материалов: интонации, ритма, света, холодного цвета, видеоизображения. Так проще вытащить настоящую, горячую человеческую эмоцию, чем из театра более привычного, осязаемого — театра тряпочек, картона, пыли, дерева?

Мы действительно создаем пространство как будто из воздуха, из пустоты, иногда холода. Обжигающий лед, оглушающая тишина — это то, что мне кажется важным. Когда весь пазл спектакля — от концепции до самочувствия артистов — складывается удачно, возникает аффект, как будто сам забываешь, что это театр, уже не отвлекаешься на то, как это сделано, не знаешь, что будет дальше, как будут развиваться события, какая следующая сцена.

Я долго училась, восемь лет. В стенах училища и Санкт-Петербургской академии театрального искусства я пробовала делать разный театр. Мастера не загоняли нас в рамки определенной эстетики. Можно было экспериментировать, многое проверять. Видимо, у меня так и не появилось интереса к привычной театральной материальности. Или наоборот, в процессе обучения он был полностью исчерпан. За 10 лет профессиональной практики у меня так и не получилось внедрить даже элементарный реквизит в свои работы.

После академии в Петербурге я работала в Александринском театре. То есть буквально сразу после обучения я увидела работы культового немецкого режиссера Михаэля Тальхаймера, его спектакли «Фауст» и «Крысы» на фестивале «Александринский». И тогда же я получила два важных урока от Валерия Фокина. Когда я делала свой первый спектакль «Цари», я хотела работать со своими приятелями из Литвы, очень хорошими медиахудожниками, мне нужны были тепловизоры, чтобы проекция реагировала на тепло артистов, и многое другое. Но Фокин сказал мне: «Это все хорошо, но ты сделай сначала спектакль из ничего, грубо говоря, на двух табуретках». У меня остался только текст Кортасара, артисты и пространство. Да, был один стул, костюмы, но все очень условно. А после премьеры Фокин спросил: «Ты правда хочешь быть режиссером? Уверена? Ну, тогда иди и становись режиссером». И указал мне на дверь. Я была в полном ужасе, у меня буквально подкосились ноги, когда я выходила из его кабинета после разговора. Но спустя несколько лет я поняла этот жестокий урок и очень за него благодарна. Я тогда пошла в реальный подвал — в Лабораторию «ON. ТЕАТР» на улице Жуковского. Для нового петербургского театра начала 2010-х это была важная площадка. Там мы выпустили спектакль «Двое бедных румын, говорящих по-польски», в котором тоже все было очень просто. Офисное кресло, элементарная проекция — скачанное с YouTube видео ночной дороги, снятой видеорегистратором, плюс какие-то простые эффекты и трехминутный видео-арт в финале, снятый на фотоаппарат. Там были, кажется, песчаные дюны, какая-то заброшка, герои спектакля и удивительное апрельское небо. Визуальность меня всегда интересовала, хотя я не часто вспоминала о своем юношеском увлечении — почему-то я хотела стать кинорежиссером, но это было невозможно, тогда мне было 17 лет, Москва была слишком далеко, да и никто бы меня не принял. Это была утопия. Мама еще в Комсомольске умоляла меня закончить художественную школу, которую я ненавидела за то, что нужно было рисовать бесконечные луковицы с алюминиевыми чайниками и солдатскими касками. Все очень уныло. Кстати, с раннего детства в моем лексиконе появилось слово «постановка», это означало какой-нибудь натюрморт с драпировками. Я пообещала, что закончу эту художественную школу — и забуду ее навсегда.

В «Бесчестье» мне было уже по-настоящему интересно работать с визуальными образами, я думаю, что наконец созрела, и после «Аустерлица» появилось больше уверенности, захотелось начать снимать видео для спектаклей, мы начали сотрудничать с замечательным режиссером и оператором Алексеем Родионовым. В «Замке» наше сотрудничество естественным образом продолжилось. В пустом пространстве для меня больше материальности, чем в традиционном театре. Опыт создания из ничего мира, который безусловно воздействует, — это очень круто, и с этим очень сложно, но интересно работать. Любая сложность и невозможность для меня означает, что нужно идти в эту сторону.

Обычно вы сами создаете композицию спектакля, его структуру, ритм, тембр, интонацию. Но в музыкальном театре ритм, интонация, время уже созданы композитором, записаны в партитуре, от них не отойдешь. Получается, что вы отчасти лишаетесь тех инструментов, при помощи которых создаете ткань спектакля в драматическом театре. Это было проблемой в работе над «Замком»?

Хотя в других спектаклях мы сочиняем композицию, работаем с интонацией совместно с артистами, композиторами, саунд-дизайнерами, в музыкальном театре я чувствую себя немного мошенником, ведь я не умею читать клавир, даже не знаю нот. Я понимаю, что могу ориентироваться только на свой слух. Процесс согласования названия был очень долгим, мы выбирали вместе с театром. Но Барток — это было абсолютное попадание. Я его прочувствовала. Слушая записи, я ощущала его присутствие в музыке, он для меня был главный партнер и учитель.

Фото: Андрей Чунтомов

Перед тем как согласиться, я говорила себе, что, наверное, надо попробовать поработать в музыкальном театре, потому что этот опыт может стать неким внутренним мастер-классом по драматургии и композиции. С этой точки зрения посотрудничать с Бартоком — большое везение. Правда, я не сразу включилась в произведение. Сначала все шло как по маслу, но дальше как будто что-то застопоривалось, я никак не могла продраться через вторую половину. Потом произошел какой-то перелом — и с каждым новым прослушиванием произведение стало раскрываться. Я начала слышать то, на что сначала не обращала внимание, на другие линии, другие пласты. Для меня музыка становилась многогранным кристаллом. Это было огромное удовольствие и удивление, невероятная магия. Наверное, поэтому создание спектакля и процесс репетиций были не такими изнуряющими. Здесь все было — драматургия, замечательный материал. Нужно было только вслушаться в него и проявить. Работа с уже сочиненной структурой для меня не очень привычна, но никакого принципиального сопротивления, желания все перелопатить, разобрать на слоги, пересобрать у меня не было. Это было очень обогащающее приключение.

Фото: Андрей Чунтомов

В других спектаклях, как, например, в «Медее» или «Аустерлице», вы расшиваете текст и сшиваете его иначе, иногда из разных кусков или текстов. Но даже в «Замке» вы все же надстроили текст Бартока другим текстом, надставили еще один уровень. Ведь это была ваша совместная идея с дирижером Федором Ледневым — предложить Валерию Воронову написать пролог к опере и эпилог?

Отчасти у этой затеи была техническая причина. Опера Бартока короткая, она идет в одном отделении. Ее принято ставить в один вечер с каким-нибудь другим произведением. Мне казалось, что это слишком формальный выход из положения, неорганичный. Но я понимала, что какая-то увертюра необходима. Важно, чтобы у зрителя перенастроилось восприятие, подготовилось к Бартоку. Это настолько краткое, интенсивное произведение, что необходимо включиться с первой же ноты, идти вместе с ним. Поэтому нужно было какое-то интро, вход. Это как в «Сиянии» — фильм Стэнли Кубрика начинается с долгого путешествия на машине по дороге к отелю. Это дает правильную настройку. С Валерием Вороновым мы обсуждали, что будет в прологе, его содержание, конечно, а не музыку — здесь было полное доверие. И нам показалось, что такое решение будет уместно и правильно. Потом мы еще много спорили, нужен ли эпилог. Валерий предложил рискнуть, сделать так, чтобы эпилог звучал как отклик из нашего времени. И когда он уже был написан, а потом сыгран оркестром с Федором Ледневым за пультом, вопросов не осталось.

Фото: Андрей Чунтомов

Вы как будто игнорируете не только психологический театр в привычном смысле, но и открытую социальную проблематику, и в Бартоке вас не интересует конфликт мужского и женского. Получается, что настоящий интервент, который жаждет контроля над миром, хочет открыть все двери, всем завладеть, — не мужчина, а женщина, но, кажется, вам важен не пол, а сама эта жажда. При этом ваша профессия как режиссера тоже прямо связана с контролем. Как вы себя в этой роли ощущаете?

Как контрол-фрик, которому не позавидуешь. Необходимость все контролировать — каждый элемент системы, каждый шаг — это ужасно.

С одной стороны, спектаклю нужна математическая стройность, согласованность, а с другой — понимание, что не все от тебя зависит. Нужно отпускать какие-то вещи, они должны идти сами по себе. Я этому учусь в творческом процессе. В человеческой жизни вообще жажда контроля, обладания, наши безмерные желания нас очень далеко заводят.

Когда мы сочиняли спектакль «Лицо Земли», на этапе представления идеи нам даже трудно было объяснить, что за спектакль мы собираемся делцать. Пришлось отрисовывать каждую сцену и комментировать, чтобы стало понятно, о чем речь. Мы настолько запутались в своей жизни, сами с собой, как вид Homo sapiens стали настолько разрушительны для всего, что нас окружает, что теперь, возможно, без человека на Земле было бы даже лучше. Или нам нужно выходить на какой-то другой уровень осознания, понимания того, что мы не центр и не вершина мироздания. Человеческие проблемы — не единственное и отнюдь не главное, что происходит во Вселенной. Но для этого придется с чем-то очень внутренним разбираться. С жаждой контроля в том числе.

Фото: Андрей Чунтомов

Вы сказали, что репетиционный процесс был очень легким. Но режиссеры, приходящие из драмы в оперу, часто жалуются на оперных артистов, на их негибкость, неотзывчивость. Понятно, что пермские солисты имеют огромный опыт работы с драматическими режиссерами. Но в любом случае у оперного артиста на сцене есть свои задачи и ограничения, даже физиологические: контроль дыхания, диафрагмы и так далее. Ведь оперный артист еще и поет. С этим сложно было работать?

Мне очень повезло с артистами. Я много объясняла почему, например, необходимо не сдвигаться с места на протяжении всего спектакля. И Гарри Агаджанян феноменально выполнил эту задачу — не знаю, какой певец в мире еще смог бы так исполнить партию герцога Синяя Борода — сидя, да еще в маске, практически не видя ни дирижера, ни партнера, не двигаясь. Это невероятно. Не говоря уже о внутреннем содержании, о той фантастической трансформации голоса Гарри, за которой мы наблюдали в репетиционном процессе и в спектакле.

Фото: Андрей Чунтомов

Артисты сразу согласились? Как вы их уговорили, как объяснили, для чего это нужно?

Чтобы удержать концентрацию. Чтобы стало возможно генерировать ассоциативный ряд, создавать свой внутренний текст, еще один его слой, кроме того, который поется, произносится. Здесь невозможна суета. Работа с пермскими солистами стала настоящим экспириенсом. Они, конечно, героические люди. Мне было очень интересно, и, кажется, им тоже. Вначале было некоторое сопротивление, но оно быстро прошло. Музыка вела за собой. На репетициях все — и Гарри, и Наталья Буклага, и Наталья Ляскова — работали на сто процентов. С Бартоком невозможно вполноги или вполголоса, он захватывал так, что на одной из репетиций меня буквально вскрыло, было невозможно сдержать слез.

Действительно, за динамику в спектакле отвечает визуальное решение. До поры до времени артисты даже не знали, каким оно будет. Но они верили, что каждый является частью целого. Нам важно было физически их зафиксировать, лишить привычных внешних медиумов, чтобы остались только воображение, тембр, голос, попытка ощутить себя в пространстве, сконцентрироваться на внутреннем процессе. Тогда два параллельных потока — визуальный и внутренний, или статический и динамический — начнут резонировать.

Фото: Андрей Чунтомов

В спектакле на видео возникает иллюзия реальных тканей живого организма, но ты не понимаешь, это реальность или фантазия, документ или символ. Эта двойственность невероятно притягательна. Как получилось, что замок стал у вас живым, словно еще один герой истории? И как вы это снимали?

Я сразу поняла, что замок живой. Его стон, гул, вздох звучит в музыке Бартока — по-разному в разных исполнениях, но он всегда слышен. В постановках это обычно игнорируется, но я начинала с аудиозаписей. Поначалу для меня было важно даже не заглядывать в перевод текста либретто. Только спустя полгода я начала понимать слова, а сначала просто очень много слушала. И я услышала это присутствие в музыке. Замок, конечно, — не человеческое тело, но абсолютно живая материальная сущность. И тут мне пришла на помощь философия «темного витализма». А также все, что связано с человеческой органикой. То, из чего человек состоит, очень сложно воспринимается им самим. Ведь какие прекрасные образы, фантазии, иллюзии рождает человеческий мозг, и как он в реальности выглядит — просто тошнотворно. Этот парадокс меня заинтересовал и вдохновил. Мне показалось, что он соответствует тому, что заложено в произведении Бартока, и, самое главное, тому масштабу, который я услышала. В этой музыке — и макрокосмос, и микрокосмос одновременно. Как поверхность нашей кожи, которая под микроскопом похожа на ландшафт какой-то неведомой планеты.

Но мы сами, наше тело зачастую вызывает в нас ужас и неприятие. Для меня это стало ведущей идеей в спектакле. И тогда я нашла замечательных медиахудожников, которые смогли выразить этот концепт: Алину Тихонову, Илону Бородину, Михаила Иванова, и художника-сценографа Анастасию Юдину. Это была огромная работа, которую они сделали потрясающе. И такой же огромной и сложной была работа Алексея Родионова. Мы снимали в Кронштадте, в Гатчине и в других местах. Мы нашли невероятные локации, которые просто кричат о себе, они брошены, разлагаются, погибают, как живые тела. Каждая такая локация — это целая история. Мы погружались в них всей нашей потрясающей командой вместе с актрисой петербургского Театра имени Ленсовета Лидой Шевченко, которая, не произнося в кадре ни слова, смогла так пронзительно передать трагическую историю и красоту этих мест.

Фото: Андрей Чунтомов

Если вы захотите вернуться в музыкальный театр, вы предпочтете взять классическую партитуру или сочинить новую? В драме вы уже работали с замечательными композиторами — Владимиром Ранневым, Олегом Гудачевым. Вы бы решились создать в соавторстве с композитором совсем новый музыкально-театральный текст?

Работа с композитором над новым, самостоятельным произведением — кажется, это очень интересно. Меня действительно скорее увлекают междисциплинарные, экспериментальные вещи. Наши работы с Володей, с Олегом уже фактически были созданы в соавторстве. Но в таком новом произведении силы и зоны ответственности распределялись бы иначе. Сочинить композицию вместе с композитором — это, наверное, было бы очень здорово.

12 ДЕКАБРЯ 2022

0