Детская литература как убежище

«...400 лет правит городом страшное трехглавое чудовище — могущественный Дракон. Жители под его властью потеряли человечность, стали безразличны и лицемерны. Но вот однажды в город приходит странствующий рыцарь Ланцелот...». Писательница Ксения Буржская для Independence issue размышляет, что такое детская литература и ждет ли нас ренессанс сказок с двойным дном.

В 2017 году мы жили в Марселе. Делать там было особенно нечего, однако изредка в местном театре проходили гастроли российского театра — но не современных модных постановок, чем тогда была полна до краев Москва, а небольших региональных. Местная легенда гласила, что это потому, что владелец марсельского театра приглашал тех, с кем однажды удачно выпил на театральном фестивале в Арле.

В один из таких сезонов вдруг привезли «Убить дракона» Евгения Шварца — детскую (как было заявлено на афише) пьесу-сказку о драконе, которого нельзя победить, потому что в конце концов ружье стреляет, а победитель сам обращается в дракона. Вы, наверное, помните: в пьесе люди, спасаемые героем, не так уж недовольны властью дракона, с жестокостью и притеснениями они свыклись, и каждый надеется, что хуже не будет. Да и вообще — люди не хотят, чтобы их спасали, им не нужна свобода, они предпочитают быть в рабстве, лишь бы господин оказался помягче. Лишившись одного тирана, они с удовольствием идут под власть другого. Так герой с удивлением обнаруживает — для того, чтобы освободить людей, убить дракона недостаточно.

В театр мы пошли с детьми. В Москве снова были протесты, а я смотрела спектакль и думала о том, как так вышло, что и 70 лет спустя пьеса по-прежнему актуальна, а еще о том, что она все еще совсем не детская.

Детская литература была и остается островком свободы от цензуры, как и поэзия. Язык метафоры — тот самый эзопов язык, на котором можно говорить о том, о чем говорить нельзя. Но можно ли вообще считать детским то, что сделано взрослыми? Возьмем русские народные сказки или советские мультфильмы — детские ли они?

Социальный мультик про усыновление детей — «Мама для мамонтенка». Потрясающие «Осенние корабли» — энциклопедия русской жизни и чисто советские типажи — осознала это вдруг, когда пересматривала с ребенком во взрослом возрасте. Впрочем, сказки Сергея Козлова такие все. А эта жуткая самая известная сказка народов Севера про маму-уточку, которая улетела от неблагодарных детей? А «Голубой щенок»? История дискриминации и буллинга. Может быть, «Варежка»? История тяжелого одиночества. Чудовищный мультфильм, который все всегда вспоминают как «источник ПТСР» — история про пингвина, который высиживал камень и потом вместе с ним утонул. Это же история одиночества, предательства, слепой веры и преданности (и даже самоубийства). Все это легко могло бы быть взрослым романом, фильмом, драмой. Детское или условно детское, созданное взрослыми — всегда шкатулка с двойным дном.

«Маленький принц» — взрослая книжка, которая даже не пытается быть детской. Экзюпери первым, наверное, не стал делать вид, что написал сказку для детей — и начинает он с того, что взрослые вырастают и уже не могут по-настоящему понять ребенка.

«Мама для мамонтенка», 1981

«Пингвины», 1968

Мне очень нравятся философские притчи голландского писателя Тоона Теллегена (его называют «амстердамским Хармсом») — его историю про Муравья и Белку (и бесконечную линию любви между ними) я упоминала в своем первом романе «Мой белый». Выбрав форму условно детских коротких зарисовок «из леса», писатель рассматривает под микроскопом природу человеческих чувств, которая не зависит от внешнего — размера, вида или возраста. Кстати, исторически фамилия писателя — Телегин, его дед родился в 1875 году в Санкт-Петербурге и в 1918 году вместе с семьей бежал от новой власти в Голландию.

В прошлом году в издательстве «НЛО» вышла книга профессора Сиракузского университета Эрики Хабер «Страна Оз за железным занавесом», посвященная сказке Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города». В книге идет речь о развитии детской литературы в СССР, и в том числе о Самуиле Маршаке и Корнее Чуковском — до сих пор самых читаемых (и издаваемых) детских авторах, некоторые сказки которых — совсем не детские.

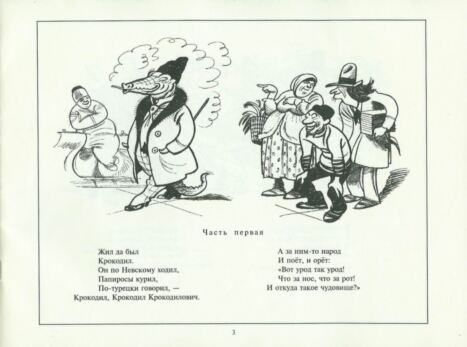

До сих пор идут споры о том, изображен ли Сталин в «Тараканище» Чуковского, но факт остается фактом — будучи плодовитым исследователем литературы, переводчиком, эссеистом, Чуковский стал знаменит и успешен только в пространстве детской литературы, хотя цитаты из его стихотворений вполне ложатся во взрослый контекст того времени (и не только того).

А Маршак был одним из тех, кто это пространство создавал. Вот что говорит об этом Эрика Хабер: «Маршаку удавалось объединять творческих людей, направляя их усилия на работу в интересах детей, что привлекло в детскую литературу многих известных талантливых писателей, в том числе авангардных поэтов Даниила Хармса и Александра Введенского и драматурга Евгения Шварца. Игорь Кондаков предполагает, что известные русские писатели искали в детской литературе своего рода убежище и парадоксальным образом находили здесь свободу выражения. Это может быть справедливо, но, как уже говорилось ранее, литература для детей привлекала серьезных писателей с начала XIX века, а Марина Балина указывает, что детская литература не была тихой гаванью: детские писатели также подвергались нападкам и преследованиям. И все-таки некоторое время известные и очень талантливые писатели, такие как Юрий Олеша, Юрий Тынянов, Владимир Маяковский, Константин Федин, Аркадий Гайдар, Валентин Катаев и Михаил Зощенко, писали весьма оригинальные, порой противоречащие идеологическим требованиям произведения, которые были способны увлечь и развлечь детей».

Замечала это и Марина Цветаева: дескать, в детское книгоиздание пришли мастера «высокой культурой руки и глаза». Потому что цензура там хоть и была, но все же не такая суровая, как во взрослой.

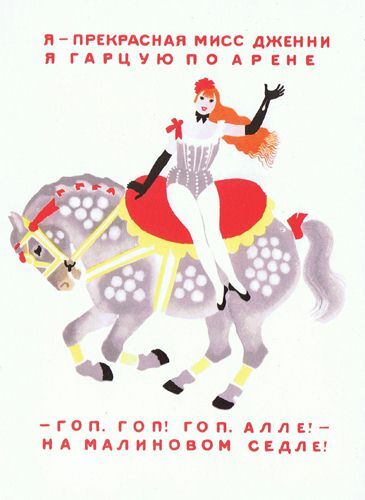

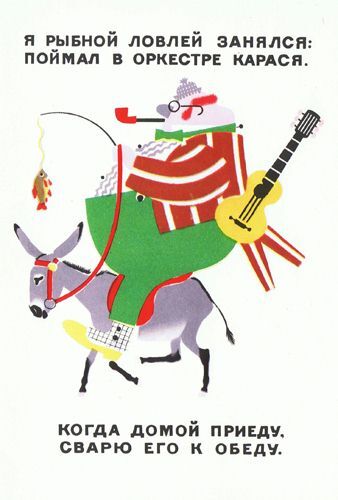

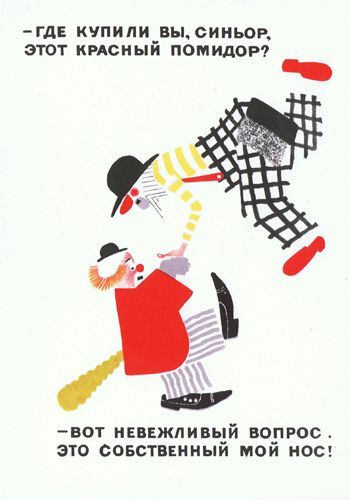

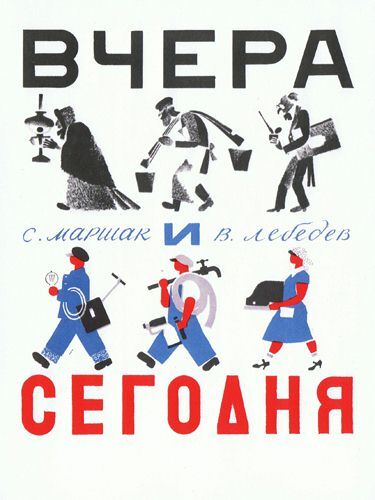

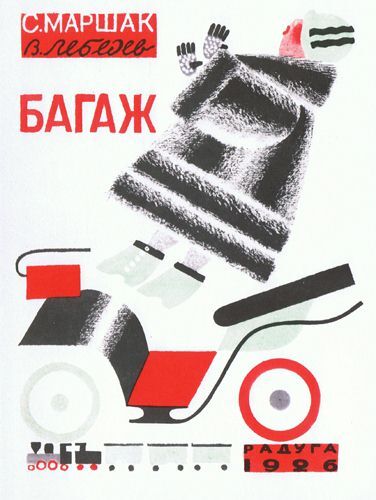

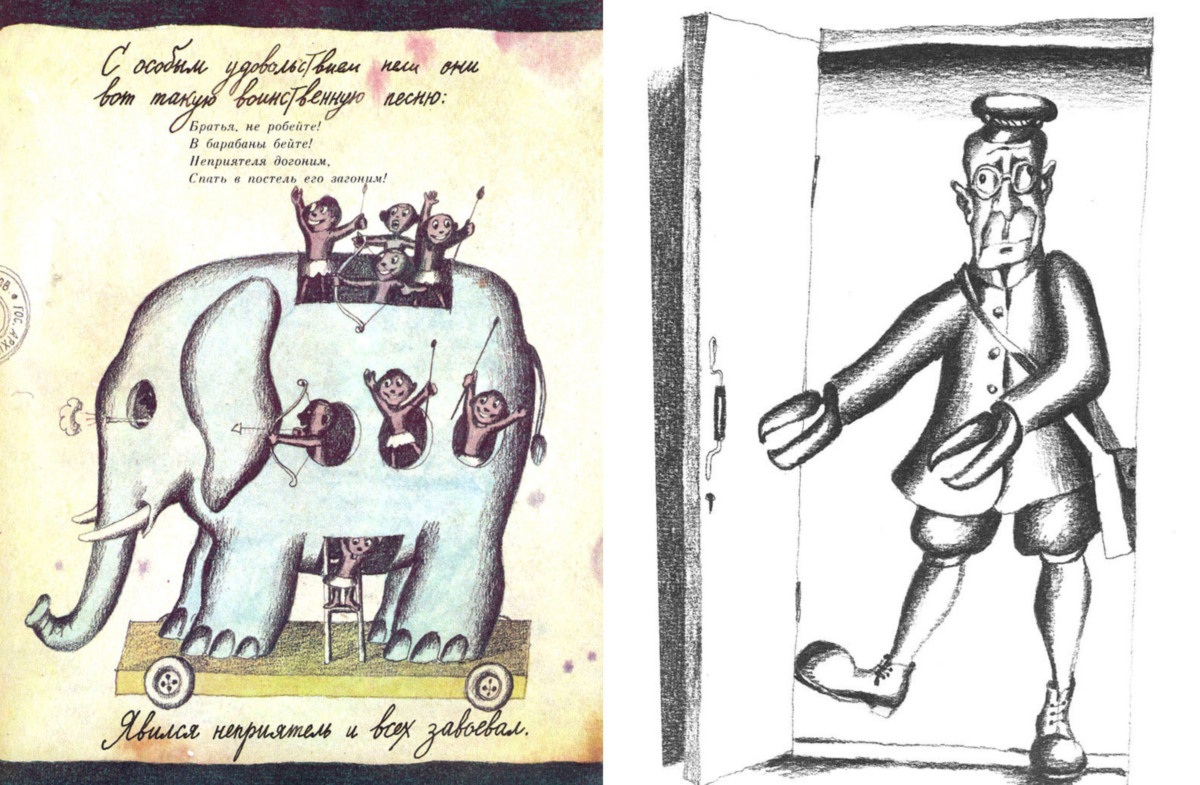

Иллюстрации Владимира Лебедева к произведениям Самуила Маршака

При этом понятно, что рассчитывать на то, что формирование книжной полки самых юных советских граждан будет проводиться без участия государства, не приходилось. Маршака, например за стихотворение «Дама сдавала в багаж...» собирались обвинять в клевете на советские железные дороги. Эдуард Успенский с «Чебурашкой» тоже был не совсем понят цензурой — как граждане СССР могут искать себе друзей по объявлению? В Стране Советов все друг другу друзья и братья. Про Чуковского, которого в итоге вынудили публично каяться за «чуковщину», и говорить нечего, со страниц «Правды» его в 1928 году громила сама Надежда Крупская: «Что вся эта чепуха обозначает? Какой политический смысл она имеет? Такая болтовня — неуважение к ребенку. „Крокодил“ ребятам нашим давать не надо, потому что это буржуазная муть».

Но тем не менее. Наталья Афанасьева, автор статьи «Детская книга как убежище для неофициального искусства», пишет: «Самые неформальные, нонконформистские писатели и художники, которым ничего не светило в „большой“ книге, могли работать в детских издательствах, зарабатывая таким образом на хлеб и получая возможность „легализации“. Помогло, как это часто у нас бывает, несчастье, но при этом советская детская книга достигла невероятных высот — и литературных, и графических. В первое революционное десятилетие детская книга стала играть роль открытого манифеста экспериментов в искусстве».

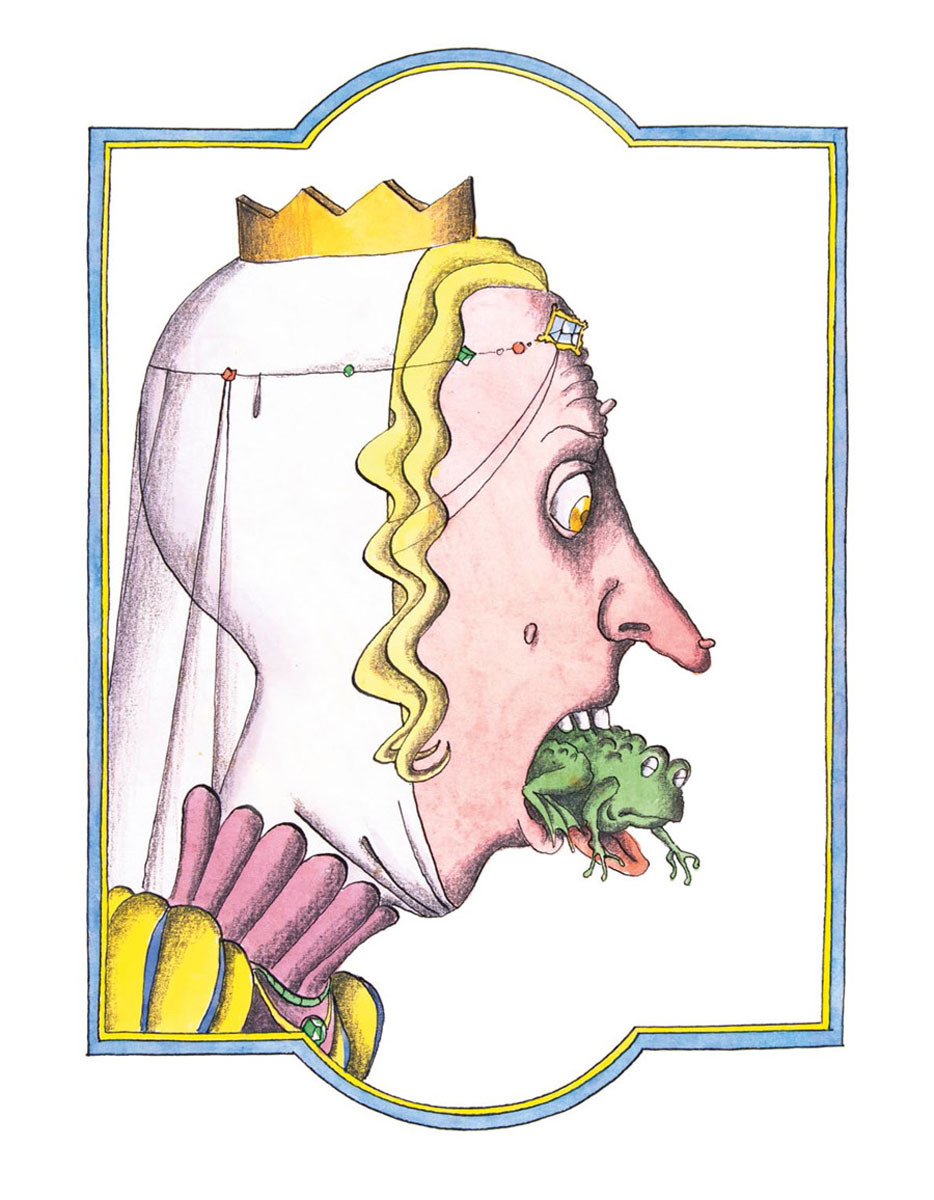

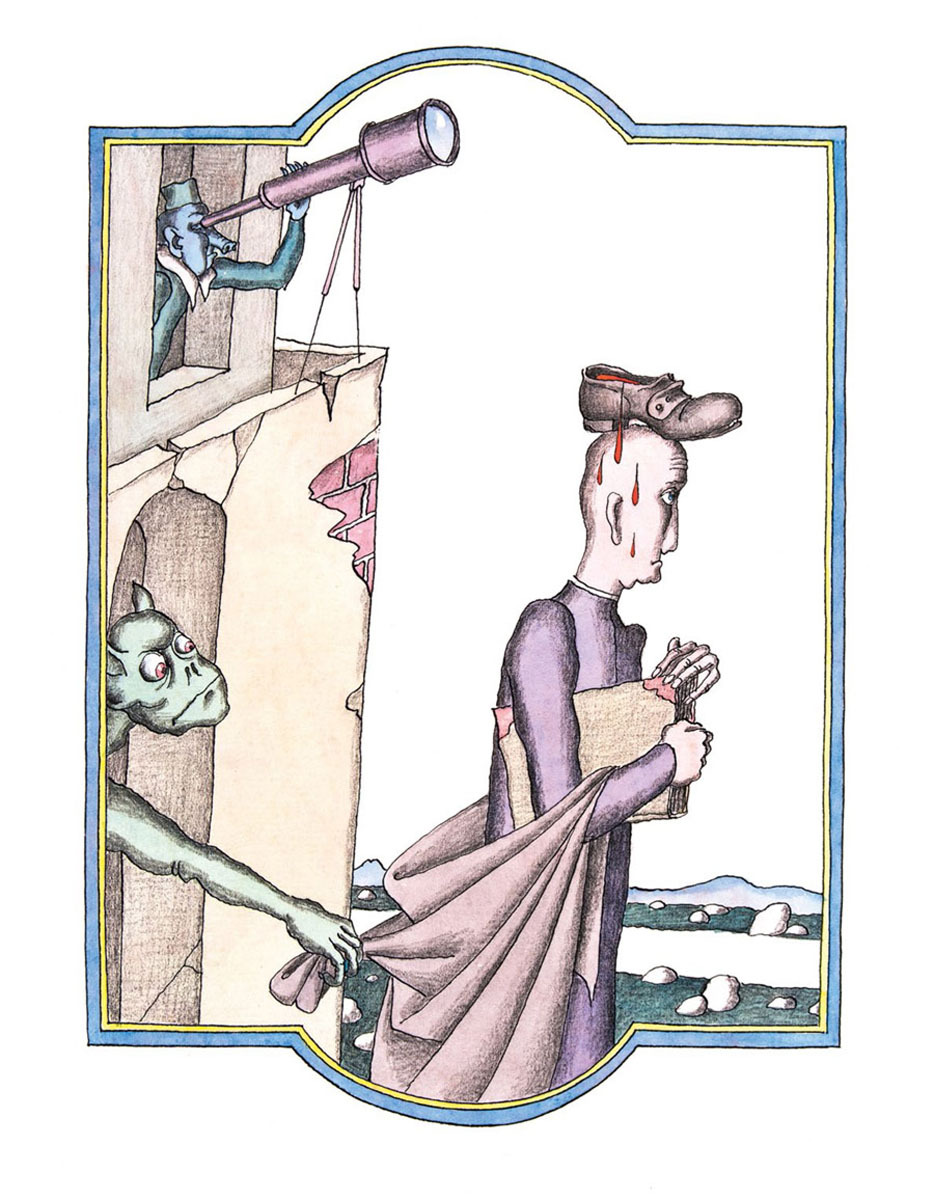

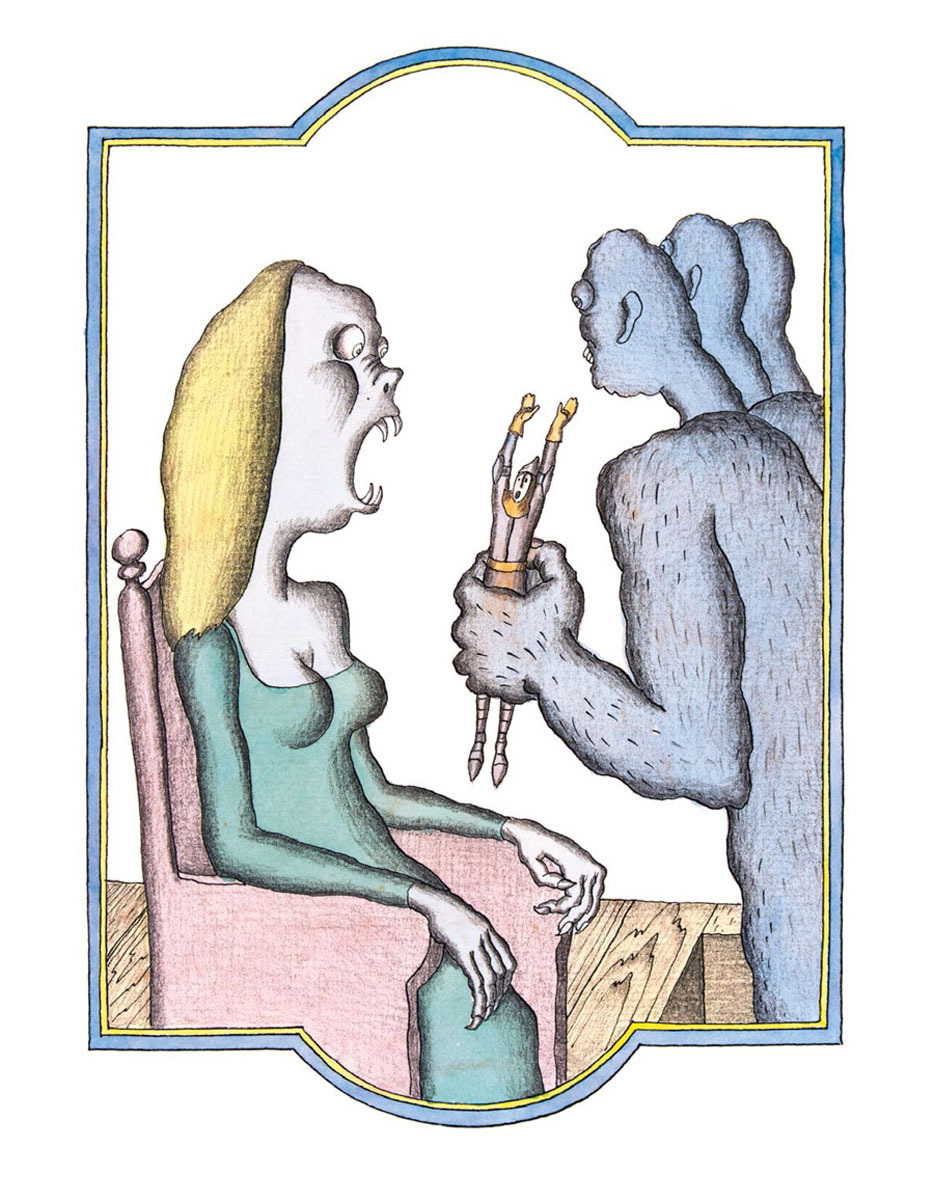

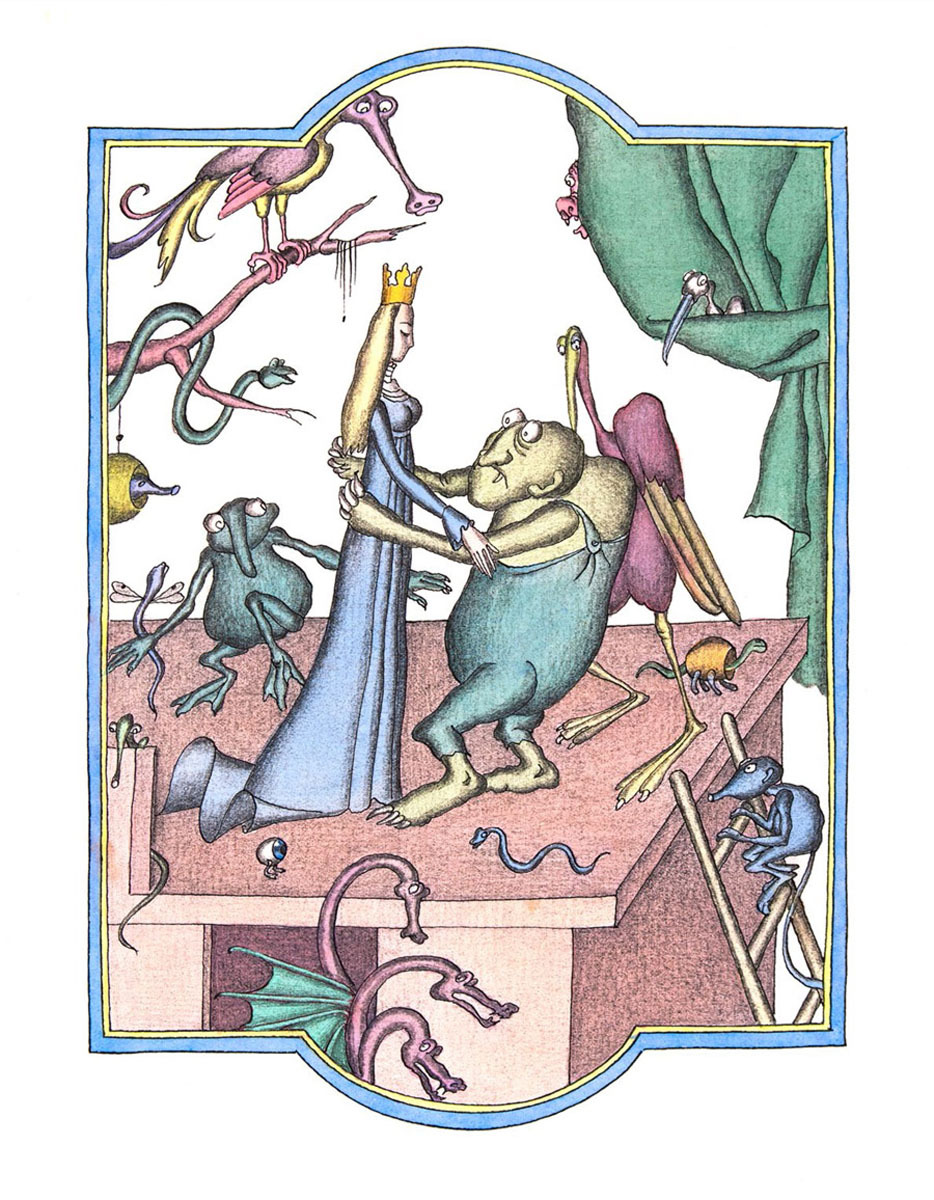

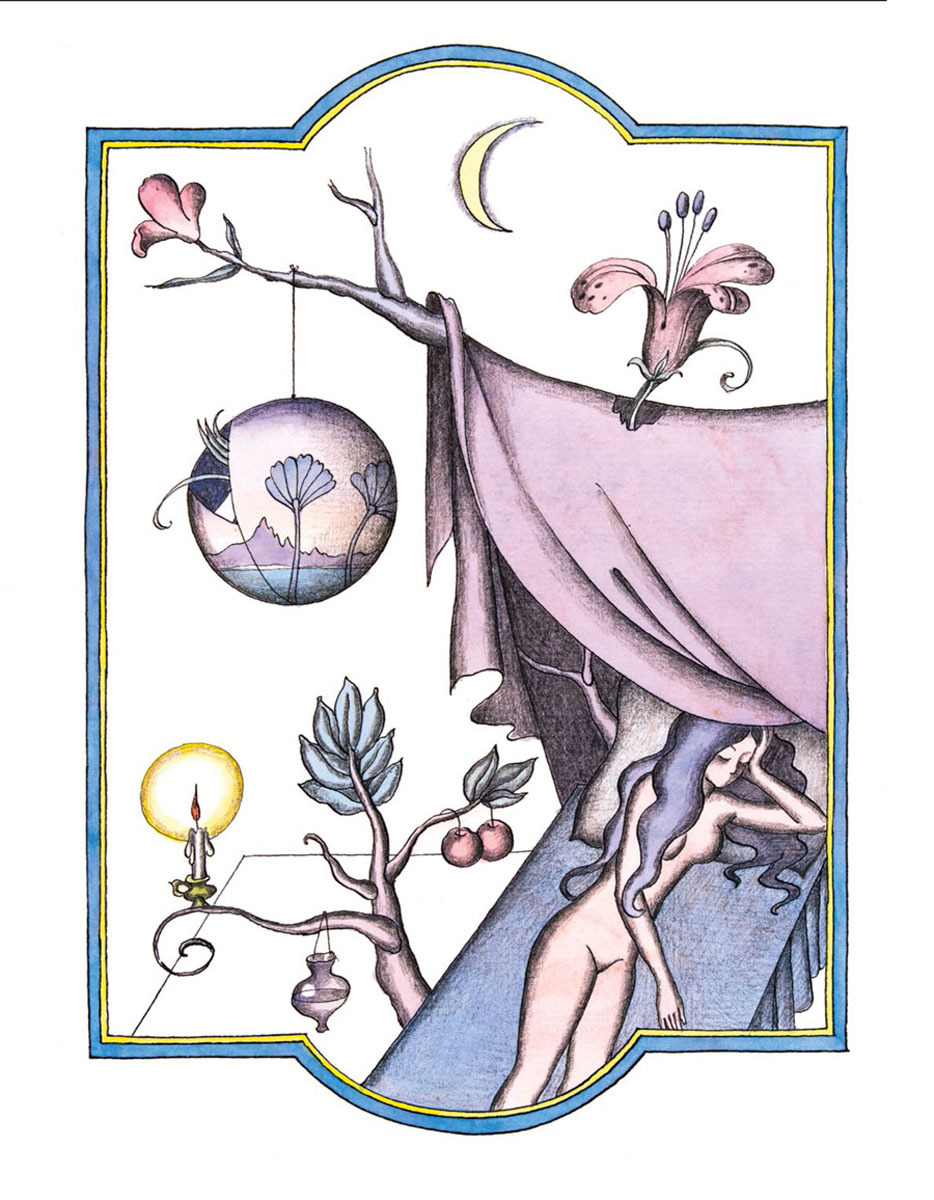

Иллюстрации Виктора Пивоварова к повести Витезслава Незвала «Анечка-Невеличка и Соломенный Губерт», изд. «Детская литература», 1980

Выходит, что детская литература (и происходящие из нее театр, иллюстрация и мультипликация) — чаще всего больше, чем просто сказка, больше, чем одномерная картинка, как правило, это такой вот зеркальный лабиринт — отражающий действительность гораздо сильнее и четче, чем взрослая, но и скрывающая ее от прямых солнечных лучей. Чем труднее нам говорить, тем активнее прорастает этот новый язык — через сказки, притчи, стихи или перформансы. Ждать ли нам в ближайшее время бума детской литературы? Детских историй от взрослых писателей? ...Людмила Улицкая давеча написала первую детскую сказку «Карасик и головастик». Кажется, она о том, что нам нужно друг друга беречь и жалеть, что бы ни происходило, и какие бы лапы ни отрастали у нас, — вопреки всему.