Русские походы в тонкий мир

текст:

Сергей Луговик

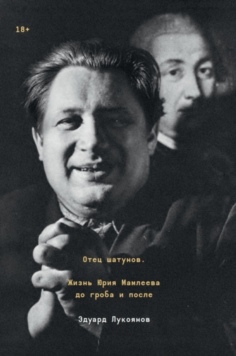

В издательстве Individuum вышла первая биография автора «Шатунов» Юрия Мамлеева, написанная поэтом и прозаиком Эдуардом Лукояновым.

Говоришь «Мамлеев», подразумеваешь — «метафизический реализм», общепризнанный мировой классик, продолжатель Гоголя и Достоевского, который в 1960-е заседал в бараке в Южинском переулке в окружении последователей и сверлил бездну в поисках бессмертия. Очищение фигуры Мамлеева от этих клише — одна из решенных задач «Отца шатунов». Параллельно Лукоянов пытается понять, как получилось, что некоторые из последователей Мамлеева, как, например, Александр Проханов, сейчас стали неистовыми государственными пропагандистами, а сам Мамлеев под конец жизни из писателя, которым разве что детей не пугали, вдруг стал писать тексты под названием «Россия вечная».

По просьбе The Blueprint с Эдуардом Лукояновым и издателем, главным редактором Individuum Феликсом Сандаловым поговорил поэт Сергей Луговик — о том, какие зловония источают «мертвые классики» и почему их саркофаги надо время от времени проветривать.

Луговик: Первый вводный вопрос о том, как возник этот проект и кто его инспирировал? Издательство предпочитает иметь дело с уже готовыми книгами, но в данном случае это было не так.

Сандалов: Нет, мы в «Индивидууме» много книжек инициируем — сами печем, сами пляшем, сами подыскиваем авторов, сами подталкиваем их потом к финишной прямой. Самым простым ответом на этот вопрос будет, что книгу инспирировал Юрий Витальевич Мамлеев. С ним я познакомился как журналист в 2013-м, ездил к нему домой на юго-запад Москвы за интервью. Потом мы продолжили наше общение: тет-а-тет и на мероприятиях, звонили друг другу. Часть из этих встреч отражена в книге Лукоянова, в несколько, правда, пермутировавшем виде.

Я думаю, что многие вещи, которые я делал до последнего времени, проросли из соображений какого-то возвращения долгов. Мне сейчас 33. И я считаю, что я эти все свои долги юности практически раздал. У нас были книжки и про Егора Летова, и про эзотерическое подполье Британии, и про Берроуза. Ну ладно, «Эзотерическое подполье Британии» — это перевод, но остальное было сделано при нашем активном участии. Я испытываю потребность возвращаться к ключевым для моего собственного прошлого фигурам и как следует рассмотреть их в уже более пристальном и спокойном режиме.

К тому же никакой толковой биографии Мамлеева нет. Если взглянуть на те тексты, которые пишутся о нем, то возникает естественное соображение, что, в общем-то, и слава богу, наверное, что биографий нет. В силу инстинкта самосохранения авторы, пишущие о Мамлееве, как правило, его самого читают предельно невнимательно, улавливая только общие вещи. В итоге их тексты состоят из пустопорожних утверждений, нашпигованных словами вроде «запредельная», «бездна», «потусторонний», «русский», «вечный» и так далее. Рецепция Мамлеева застыла. Собственно, во многом он сам этому поспособствовал, и в книге это разбирается отдельно. Мне хотелось эту скорлупу пробить, вернуться к живому Мамлееву, Мамлееву времен «Шатунов». А Эдуард стал ритуальным ножом.

Луговик: У меня к тебе был еще вопрос об ориентирах. Наверняка, когда ты эту книгу придумал, то у тебя уже был ее образ или, возможно, какой-то текст, на который ты бы хотел, чтобы эта книга была похожа. Было ли что-нибудь такое?

Сандалов: Я хотел, чтобы это было похоже на Эдуарда Лукоянова. Я надеюсь, что Эдик не обидится на меня, если я это скажу, но мне, как преданному читателю его прозы и поэзии, всегда казалось, что он немного боится большого высказывания. И моя главная претензия к уже имеющимся произведениям у Лукоянова — они слишком быстро заканчиваются. «Нет, это я — Эдичка», например. А я бы хотел, чтобы они шли дальше.

Валентин Воробьев, Владимир Котляров, Татьяна Горичева, Юрий Мамлеев и Игорь Дудинский

Южинский переулок. Начало 1980-х гг.

Эдик писал книгу с ноября 2020-го, за это время много разного произошло, что заставило и его, и меня по-новому взглянуть на материал. Наследие южинского кружка стало куда более зловещим. К нему тянут руки Дугин, Проханов и прочие присягнувшие нынешнему курсу. Желание пересмотреть это наследие и понять, что из него съели уже крысы, а что нет, — вполне естественно, с 24 февраля 2022-го многие из тех, кто причислял себя к так называемой патриотической оппозиции, были дискредитированы, в том числе и посмертно. Этот процесс как раз только идет. Я часто слышу вопросы: «А кто был бы на чьей стороне, а Летов как бы себя повел?». Конечно, это спекуляции, тем более что Мамлеев давно умер, но его поздние вещи и то, с каким напускным христианским смирением говорил о том, что власть от Бога, — очень радиоактивный материал. Но опять же, был ли он такой всегда?

Очень просто все смести, выкинуть и забыть. Но мы хотели какую-то сложность восприятия Мамлеева сохранить. Наверное, из-за полного отсутствия ориентиров и необходимости переизобрести жанр конвенциональной биографии и получилось что-то интересное.

Юрий Мамлеев

Луговик: Я хочу теперь к Эдику перейти. Это твое первое большое исследование. Тебе предлагают написать большую биографию. Ты вообще как на это отреагировал? И вообще, почему за это взялся? Насколько я знаю, ты не был большим апологетом Мамлеева или как-то близко не был с ним связан никогда. Можешь про это рассказать немного?

лукоянов: Какие у меня были надежды и чаяния на эту книгу? Естественно, когда связываешься с Мамлеевым и вообще с тонкими, пограничными русскими мирами (будь они прокляты), свою роль сразу начинают активно играть всевозможные демонические бесы и черти. Когда Феликс сказал: «Эдик, давай ты напишешь книжку про Мамлеева», я сначала подумал, что это какая-то изощренная шутка, которую я не понимаю. Но потом бесы мне нашептали, что нет, это не шутка, Феликс и не думает смеяться и хохотать. Тогда следующей моей мыслью, опять же нашептанной чертями, стала: «О, да это же вообще плевое дело, легкая прогулка, какие сроки, скажи». Феликс сказал: «Год». Это было в ноябре 2019-го. Год? Да это ж вагон времени, я тебе через полгода пришлю готовую книгу, обалдеешь! В итоге весной 2023-го этот мучительный труд наконец завершен и ждет своего благодарного и не очень читателя. Я думал, что я просто пойду подышу пылью и асбестом в библиотеке... Вот есть же великий писатель, общепризнанный мировой классик, продолжатель Гоголя и Достоевского, un maître du grotesque и т.п. и т.д. Наверняка же должна быть куча архивов с его рукописями, письмами, дневниками.

Остается записаться в библиотеку, и там все на блюдечке. Тебе нужно это просто оформить в удобоваримую форму. Хрен там! Ничего нет, никаких документов. Фотографии кое-как, еле наскребли по сусекам. Я позвонил вдове Мамлеева и сказал: «Мария Александровна, можно к вам прийти в гости, покопаться в архиве Мамлеева?» Она говорит: «А какой архив? Я все отдала в Литфонд». Я подумал: «Какой еще Литфонд?» Потом до меня дошло, что аукционный дом.

В итоге книга эта лично для меня удивительна тем, что процесс работы был абсолютно магическим, ритуальным, алхимико-метафизическим. Такое создание чего-то из практически ничего. В итоге, когда эта алхимическая возгонка вышла из-под контроля, пришлось даже многое выбрасывать, потому что текст стал разрастаться до совершенно неприличных размеров.

ЛУГОВИК: Интересно, что редактор выбросил.

Лукоянов: Там и редактор выбрасывал, и я сам уже начал включать не самоцензуру, но саморедактуру. Если на первых этапах казалось, что с трудом наскребем на минимальный объем, долженствующий книжке, то в итоге потом уже пришлось думать: «А что уничтожать безвозвратно?» Вот такое чудо настоящее. А чудо, как известно, это всегда проделки дьявола. Поэтому это чудо вполне вписывается в мамлеевский инфернальный антураж. Может быть, Феликс расскажет про всяческую чертовщину, которая происходила со мной, потому что со стороны лучше видно. Я много раз проклинал и Мамлеева, и Феликса Сандалова. Феликс не даст соврать, что в какой-то момент ему приходилось чуть ли не с травматическим пистолетом приходить и приставлять его к моему виску, чтобы я не сдавался, продолжал работать. Я тогда Феликса пытался зарубить топором. И только опять же вмешательство высших сил остановило нас от взаимного душегубства.

Сандалов: Здесь есть элемент конгениальности, когда новое произведение на каком-то неожиданном уровне подключается к сущностной характеристике того, о чем оно рассказывает. В этом случае эта черта — это постоянная возгонка психической энергии, можно даже сказать прямым текстом — безумия, индуцированного в себе, которым так гордились представители «южинского кружка».

Бóльшая часть редактуры — заслуга Ивана Аксенова* из Common Place — коллеги Эдуарда, который несколько раз вычитал книгу. Я, скорее, был таким шоураннером, присматривал за общей картиной. Из нас Иван, наверное, самый психически устойчивый человек, но тем не менее его тоже иногда приподнимало этими таинственными силами.

Было много всякого жуткого. В первую очередь всякие невозможные совпадения, на которые Эдуард отчаянно и настойчиво жаловался. Когда, например, в наших переписках рабочих возникало чье-то имя и фамилия, этот человек немедленно отзванивался Эдуарду и начинал задавать каверзные вопросы, как будто, собственно, прочел только что написанный текст. Помимо такой телепатии было множество непредвиденных злоключений, связанных с травмами, авариями домашней бытовой техники, заливом соседей, атаками уличных собак и всего остального. Чувствовалось, что реальность очень агрессивно сопротивляется нашему замыслу. Собственно, наверное, это в меня и вселяло уверенность, что нужно это делать.

Лукоянов: Кстати, Феликс хотел сверить наши впечатления. По-моему, мы этим так и не занялись. Ты как думаешь сам, мы этой книжкой плюнули на могилу Мамлеева, осквернили его светлое имя? Или, наоборот, как-то обнулили, очистили, возможно, придали новую жизнь, гальванизировали, словно лютого кадавра?

Сандалов: Я стараюсь не думать об этом в такой логике. Задумывались ли о том, что кого-то может оскорбить пронос по московской улице пустого гроба, набитого стеклотарой, который участники «южинского кружка» несли в ларек, чтобы ее сдать и заново себе что-то бодрящее прикупить? Или разбросанные по квартире кости людей? Мне кажется, и да, и нет. Мне кажется, что в этой связи мы тоже не должны над этим так сильно думать. И не жалеть. Это как раз вопрос перехода. Мне кажется, что книжка «Отец шатунов» потому переходная, потому что от раздачи долгов до их истребования на самом деле не так много шагов.

Луговик: У меня к тому, что Феликс сказал, есть вопрос, о котором я думал. В том, что ты говоришь, звучит римская героика, что ли. Римская героическая дидактика. Ты говоришь: пристало ли нам, когда наши предки духовные носили гроб со стеклотарой? Мне кажется, что вообще в твоем издательском творчестве эта линия прослеживается, что ты выстраиваешь некоторый героический канон, такой трансгрессивный. Это и книга о Летове, это и книга твоя «Формейшен», это и книга про Мамлеева.

Сандалов: Мне кажется, это естественно быть за бедных, топить за аутсайдеров и за маленького человека. В соседних с нами кружках люди фанатели от Гребенщикова, Пригова, Федорова, но мне это не так близко. Мне симпатична фигура Мамлеева тем, что, будучи человеком совершенно невоздержанным в вопросах посмертного величия, он был очень скромным в обычной жизни, обитал в аскетичной советской квартире, в которую точно так же можно было перенести Бориса Усова, даже интерьер можно было бы не менять.

Его книги по-прежнему вызывают у меня сильные эмоции, как и задумывал автор, и это никак не вступает в конфликт с опубликованной биографией. Вот в этом его сила. А вообще мне кажется, что это очень важный ритуал: время от времени проверять своих идолов на прочность, пробовать максимально их уничтожить, изговнить, втоптать, разобрать и собрать заново. Если выдержит такое испытание, то значит, что все-таки не случайно попал в канон. Любимчиков нужно регулярно просеивать.

Луговик: Другой вопрос, который меня во всем разговоре беспокоит, это тот факт, что мы все равно постоянно упираемся в прошлое. Даже такое большое свершение, как написать книгу — а это книга про какого-то другого писателя. Поэтому нужно как можно скорее написать биографии всех, кого можно, закрыть эту страницу, законопатить это все и двигаться дальше. До тех пор, пока мы не успокоим душу умерших, боюсь, они будут над нами витать и приводить к каким-то поломкам стиральных машин в Тушино.

Сандалов: Это хороший вопрос. Я сам воспринимаю некрофилию современной культуры, которая непрерывно отмечает юбилеи и поминки, как дурной сон. То же самое и со многими биографиями — они сводят живого человека к набору параметров: вдохновился этими, повлиял на тех, написал столько-то книг. И тут мне кажется, гораздо важнее перестать так верхоглядно читать реальность, чтобы ее по-настоящему понять. Это тоже, собственно, метод Эдуарда, который он активно применял в процессе написания книги. Это очень психически затратный метод. Только настоящий спортсмен такого духа, спортсмен интеллекта может себе такие вещи позволять. У других просто связки порвутся пытаться увидеть все как в первый раз, как будто ничего не было до и после.

Егор Летов в гостях у Марии и Юрия Мамлеевых

Юрий Мамлеев

Луговик: Я, может быть, не ошибусь, если скажу common knowledge о «южинском кружке», среди нас, людей, читающих в 2007–2008 году, что это были такие трансгрессивные бесы, которые чем-то таким странным занимались, окрошкой на моче, и что-то писали, и главный среди них — Мамлеев. И вот он стал русским классиком, а остальные стали фашистами. Я бы хотел тебя, Эдик, спросить, насколько твое представление о «южинском кружке» трансформировалось за время работы?

Лукоянов: До начала работы над книгой мы редко задумывались о том, насколько, на самом деле «южинцам» было плевать на окружающую их действительность. Потому что, читая это из «России» 2000–2010-х, даже 2020-х, кажется, что это настолько шло вразрез с советской реальностью, что, наверное, это была осознанная стратегия, противостояние, сопротивление, резистанс. Больше всего меня, пожалуй, удивило то, что никакого сопротивления там не было. Это очень изменило мое представление, например, об оттепели, о шестидесятниках как о таком поколении, которое на самом деле было очень гедонистически заряжено.

Собственно, из этого гедонизма (чуждого, в принципе, коммунистической природе) и рождалось то, что мы принимаем за антисоветчину. Для меня прежде всего было удивлением то, что об этом невозможно говорить как о диссидентском движении.

«Южинцы» были вполне себе, как ни странно, обывателями, которых они так презирали. Просто они не стеснялись в своем гедонизме идти настолько последовательно, чтобы уже окончательно поставить личные интересы против норм общественной морали. Это само собой получалось. То есть им нравилось пить не просыхая и не ходить на работу, они этим и занимались. Это не была сознательная поза, просто люди в какой-то момент так научились жить, именно это поколение, первое из послевоенных. Завораживающее зрелище — как страна, лежащая в руинах, возвращается к жизни. В этом нет никакой высокой поэзии, а есть именно что-то очень жутковато-витальное, такое бонвиванское и, соответственно, стремительно переходящее в декаданс, после которого наступает застой, а дальше мы все прекрасно помним.

Елена Джемаль, Евгений Головин, Евгения Дебрянская

Луговик: Последний вопрос о том, что «южинский» мирок породил вокруг себя какие-то концентрические круги, которые до сих пор расходятся, какие-то странные пространства, в которые ты ходил заниматься написанием этой книги. Какие-то старообрядцы, какие-то балтийские мистики и прочее. Что на этих полях нам было бы интересно из того, что ты нашел, нагреб?

Лукоянов: Если говорить прям про современную современность, то Мамлеев, как ты верно заметил, пусть не очень ярко, не очень очевидно, но мелькает все равно там и сям. Его можно обнаружить, абсолютно серьезно, в эфире государственных телеканалов, в глазах прохожих, в предсмертном вздохе коричневой бабушки. Естественно, огромное влияние он оказал на российскую индустриальную сцену. В политических течениях, маргинальных и не очень, так или иначе можно увидеть то, что называют этим проклятым словом «мамлеевщина». При этом я бы не сказал... Читатель, наверное, ждет, что я произнесу заветные слова о том, что если бы Мамлеев «Шатунов» не писал, сейчас бы жили в демократической стране и все было бы тихо-мирно...

Луговик: Пиво пили бы баварское.

Лукоянов: Пили бы баварское, да, все было бы замечательно, и Ленина бы похоронили на Троекуровском кладбище рядом с Лимоновым. Опять мы возвращаемся в прошлое, но без этого никак, потому что слишком много лакун в наших знаниях и представлениях о мире, в котором мы живем.

Для меня лично самым большим персональным открытием (я думаю, что для многих читателей и поклонников Мамлеева это тоже будет открытием) стала такая философская группировка, как «Замоскворецкие Сократы». Ее представляли Гарик Модель, потом... Эти имена на самом деле ни о чем не говорят. Но сейчас вспомню еще. Лев Барашков! Это были люди, которые практически «предъюжинский кружок» создали, сами того не ведая. Это прямо очень сорокинский сюжет. Это были такие философы московские, которые очень любили античность. Сами они были фронтовики, прошли войну, то есть это такой тип интеллектуала с очень тяжелым жизненным опытом. ХХ век научил нас, что война и концлагерь — это два предела человеческого знания о бытии. Вот они прошли через один из них, едва не угодили во второй. Если б Сталин не умер, я думаю, по лагерям бы разъехались.

Так вот. Они обитали в Ленинской библиотеке. Они не только любили античность, но и пытались привить ее советской реальности. Они практиковали, например, в педагогических целях содомию. Для этого, представляете, фронтовики, ветераны войны, находили мальчиков в Ленинской библиотеке и начинали им рассказывать про Платона и «Пир». В общем, это звучит очень пугающе. В действительности, наверное, было еще страшнее. Но меня именно завораживает, что это не рассказы Сорокина, а сама жизнь.

Луговик: Я еще подумал о том, что как странно, что именно «южинский кружок» стал таким зонтичным понятием для ужасов, которые постигли нашу многострадальную Родину. Как так вышло я в целом не очень понимаю.

Сандалов: Опять конгениальность пролезла. Но я бы не стал на кого-то вешать всех собак сразу. Меня отвращает механичность, с которой любое явление обрастает бездумными поклонниками и такими же бездумными противниками. Можно ли переместить коммуну сильно пьющих мистиков и художников в современные бинарные оппозиции и решить, что их надо бы осудить? Можно, но продуктивнее попробовать мысленно оказаться с ними там и посмотреть на них своими глазами. Это, собственно, задача, которую выполнил Эдуард.

*Пользуясь случаем, особую благодарность автор «Отца шатунов» также выражает Станиславу Нарановичу и Ивану Напреенко — за спасение и сохранение его ничтожной жизни и не менее ничтожного разума.

07 АПРЕЛЯ 2023

0