Культура • Книги

6 января 2026

тухельки

Ирина Богатырева

Ирина Богатырева — писательница, фольклорист, музыкант и путешественница, лауреат премий «Студенческий Букер» и «Книгуру». Она играет на варгане, а еще пишет книги, где мифы народов России оживают и соединяются с современностью — «Кадын», «Ведяна», «Белая согра». В августе 2025 года вышел ее новый роман «Золотое время» — этнофэнтези, основанное на сибирских мифах. Богатырева работает с архаическим временем, которое существовало до календарей и часов, когда год делился не по датам, а по природным циклам и ри-туалам, — и ее новогодняя история оказывается неожиданным способом открыть дверь в прошлое, точнее, вернуться во времена, где никакого будущего не существовало.

Часов в шесть стало ясно: ее не выпишут.

А значит, сидеть здесь все праздники.

Все сразу как-то поблекло и схлопнулось.

У нее всегда так: если случалось что-то, чего нельзя изменить, она обмирала, переставала дергать лапками

и просто плыла, куда уж потащит.

Еще час назад она билась, ходила скандалить на пост, требовала врача, звонила Леше, капризничала и жаловалась. Почему-то больше всего надежды было на него, и обида, что он ничего не делает, не может или даже не хочет. Да, стыдно признаться, но в какой-то момент накрутила себя так, что стало казаться, будто он специально ничего не делает, ему так удобно — упекли мать, и славно. Хотя головой Людмила Леонидовна понимала, что это глупо, что сын и к медицине-то никакого отношения не имеет, ни связей у него, ни возможностей, однако все равно — и капризничала, и ждала от него чего-то, и обижалась. Она вообще последнее время много и с каким-то внутренним удовольствием обижалась на него, хотя сама себя потом за это винила — ну что прицепилась, взрослый мужик, нужна ты ему, мать? — но ничего поделать с собой не могла.

А больница тем временем пустела. Уходили веселые, слегка уже пьяные дежурные врачи и медсестры; счастливцы на выписку проходили по палатам, одаривая остающихся конфетами, и тоже казались пьяноватыми, а может, такими и были. Нашлись и те, кого отпускали на праздники — чего здесь торчать, еще наторчитесь, празднуйте по-человечески, — и они спешили на выход суетливо, но с внутренним торжеством. Или Людмиле Леонидовне так казалось. Сама она уже смирилась, никого ни о чем больше не спрашивала, даже на поздравления не отвечала, сидела и не шевелилась, пока корпус пустел, пока хлопали двери, летали между палатами голоса.

Таких, как она, оставалось совсем немного, да с ними Анжела — одна сестра на все отделение.

— Так, двадцать пятая, что сидим в потемках, экономия?

Яркий, белый свет резанул по глазам, как скальпель. Людмила Леонидовна зажмурилась. Анжела стояла в дверях, как ледокол, тараня бюстом душное одиночество палаты.

— Ну-ка, не тухнуть мне тут раньше времени! Сейчас праздновать будем! Вы просто не знаете, как мы тут встречать умеем, кто сбёг, позавидуют! Я всегда эту смену беру, что я дома не видела, оливье-моливье-куранты? Короче, в одиннадцать, на посту. Давай-давай! Бодрее, двадцать пятая!

И она развернулась, а дверь захлопнулась за ней сама, как будто втянуло потоком воздуха.

Свет не выключила, мерзавка.

Людмила Леонидовна поднялась и подошла к выключателю. Но вместо того чтобы щелкнуть, почему-то воровато выглянула в коридор. Анжела уже клокотала в другом конце, ей отвечали бодрым смехом. Сейчас соберет по всему отделению, кто с чем притащится — конфеты, печенье, заливное, кому-то передавали, Людмила Леонидовна видела. Сама же велела Лешику ничего не приносить, до последнего надеялась, что ее отпустят, суеверно решила: если не принесет, точно отпустят.

Не сработало.

В кармане халата завибрировал телефон.

— Мам, ты как? Не расстраивайся. Я звонил главврачу, говорит, тебе же лучше, а вдруг снова кризис. Ну и стол, опять же, а тебе сейчас ничего нельзя. Мам, ты меня слышишь? Мы завтра же приедем! И Кирюху можем захватить, он рвется.

Голос сына прыгал в трубке — не то шел, не то куда-то ехал Лешка по предпраздничному городу, по расцвеченным улицам. Людмила Леонидовна погасила свет, но темно не стало — свет уличного фонаря мертвенно заливал палату. Дошла до окна. Из него была видна площадь перед центральным крыльцом больницы, в просевший, серый сугроб — конечно, опять оттепель — три дня назад воткнули лысую маленькую ель, повесили на нее два куска мишуры и белые, вырезанные из бумаги снежинки, они качались на ветру и навевали тоску.

Как и голос Лешки.

Тоску и раздражение.

— Не надо мне ничего, — сказала Людмила Леонидовна тихо. Хотелось, чтобы сын начал переспрашивать — ты расстроилась, мам? — И приезжать не надо. Тут свидания только после Рождества первый день, — брякнула она.

Но сын тут же на это согласился:

— Хорошо, мы тогда после Рождества и приедем.

Неделя — кольнуло где-то под печенью. А он и рад.

И правда, как бы не кризис, угодить опять под капельницу — этого только не хватало.

— Ладно, давай, беги, тебе, наверное, некогда.

Она нажала отбой, не дождавшись, пока сын ответит.

По коридору уже шоркали, перекрикивались. И правда будут праздновать, поняла Людмила Леонидовна и почувствовала во рту кислый привкус. Ей не хотелось ничего. И никого не хотелось. А главное — не хотелось, чтобы были эти белые стены, этот жестокий больничный свет, в котором даже здоровый выглядит тяжело и безнадежно больным.

Дождавшись, когда голоса и шаги смолкнут, она подошла к двери и, предварительно выглянув, быстро вышла и поспешила к лестнице.

Они и не заметят, что кого-то не будет. Пусть думают, что сплю. В конце концов, может же человек ночью спать.

А почему ты так расстроилась? Что тебя ждет дома? Лешка не приедет, он и не собирался, он никогда не приезжает, максимум числа второго или третьего. Ну, Света зайдет. Лена позвонит. Она и сюда позвонить может. Если номер вспомнит. И все. Какая, в конце концов, разница, где одной встречать Новый год?

Но разница как будто была.

Людмила Леонидовна шла по коридору первого этажа. Длинному, темному, гулкому коридору. Блеклые дежурные лампочки светились над дверьми, ведущими на лестницы, а остальное пространство тонуло в густом мраке. Тапочки шоркали по кафельному полу. Ноги мерзли. Тянуло студеным сквозняком. Наверное, где-то окно забыли закрыть. Может такое быть, чтобы забыли? Разве не должно быть тут сигнализации, проверок? Людмила Леонидовна вспомнила, как у них в библиотеке однажды сработала сигнализация, и ее подняли среди ночи: «Вас взломали, срочно!..» Оказалось, бомж. Ну как бомж — алкаш, он в соседнем дворе жил, его домой не пускали, что ли, так он постоянно на улице торчал, приходил к ним, грелся между входными дверями, его гоняли — все-таки библиотека, могут быть дети, а тут он, пугало. В тот раз приехала — а он спит прямо на ее столе. Влез через форточку, как свалился, так и уснул. Тоже ведь греться пришел, как кот, на тепло лез. Когда увозили, лыка не вязал. «Форточку запирайте», — сказал ей тогда парнишка, который его забирал. Лейтенант, что ли? Она до сих пор не разбиралась в званиях. Так это когда было, в библиотеке стеклопакеты давно. Где теперь форточки найдешь...

Длинный коридор успокаивал. Она вообще любила бездушные казенные помещения. С детства. Когда в них не было людей, когда оказывалась там одна, чувствовала себя спокойно, будто ее все потеряли. Вот как сейчас. Может, она потому и работала в библиотеке. Всегда любила задержаться, дождаться, когда все уйдут, а с годами, как осталась одна, стала сидеть допоздна, якобы дела доделывала, на самом деле — не хотела домой.

Хотя нет, библиотека и была домом. Почти домом. Господи, как давно это было! Все уже было давно, жизнь прошла. Тоска подкатила такая, что Людмила Леонидовна сглотнула, так стало себя жалко. И в то же время с каждым шагом росло и зрело внутри что-то озорное, невозможное, какое-то почти ворованное, оно щекотало и толкало вперед, как в детстве.

А холодом тянуло как будто больше. Когда вошла в столовую в конце коридора, пожалела, что не накинула шаль, которую Лешик передал накануне: воздух был морозный, прямо уличный. Короткая занавеска качалась над открытой форточкой — такой высокой, что без стула и не закрыть.

Надо же: форточка. И рамы деревянные, давно не видела нигде таких рам.

Окон было три, больших, широких, они выходили на задний двор и помойку. Свет фонаря желто блестел на казенных столах и стульях. Где-то за стенкой, в кухне, капала из крана вода. Светился красный глазок кулера в углу.

Людмила Леонидовна медленно пошла к окну, растягивая эту минуту одиночества, своей созвучности обезличенному пространству. Что-то такое было в детстве, да, должно было быть в детстве, но когда и где — в школе, в лагере? Наверное, в лагере. Такая же столовая, и тишина, безлюдье, гулкие стены и запах тушеной капусты, вечный запах капусты и грязных тряпок, в каждой столовой всегда пахнет так, пусть даже мигает новомодный кулер в углу, а не стоит на столе большой желтый чан с надписью «чай» и не торчит из-под крышки изогнутая ручка черпака, откроешь — там бурда, густая и черная, горькая и сладкая одновременно, но так вкусно было хлебать ее с заныканным с обеда куском серого хлеба. У Людмилы Леонидовны сладко потянуло под ложечкой, и тут она дошла до окна и, словно повинуясь притяжению желтого уличного фонаря, прижалась лбом к стеклу и уставилась на заснеженный двор и синие мусорные баки у забора.

Шел снег. Густой и липкий. Он косо сыпал в свете фонаря.

Из-за угла, из-под тени забора вдруг проявилась фигура. Мужская. В длинной шубе и валенках. Он что-то нес на плече. Он шел сюда. Уверенно направился прямо к окну.

Прямо туда, где прилипло лицо Людмилы Леонидовны.

Она не успела опомниться и отпрянуть, как бородатый мужик уже прильнул к стеклу с той стороны, расплющил нос и расплылся в хулиганской улыбке.

И подмигнул ей.

Людмила Леонидовна похолодела еще больше, чем от стылого воздуха.

— Открой!

Губы мужика шевелились, но голос почти не долетал. Людмила Леонидовна читала по губам, как будто разучилась слышать. По губам — и движению подбородка к ручке окна.

— Вы мне? — Людмила Леонидовна чувствовала себя так, словно просыпалась от глубокого сна и еще не понимала ничего.

— Окно открой! — повторил мужик громче, голос пробился снаружи.

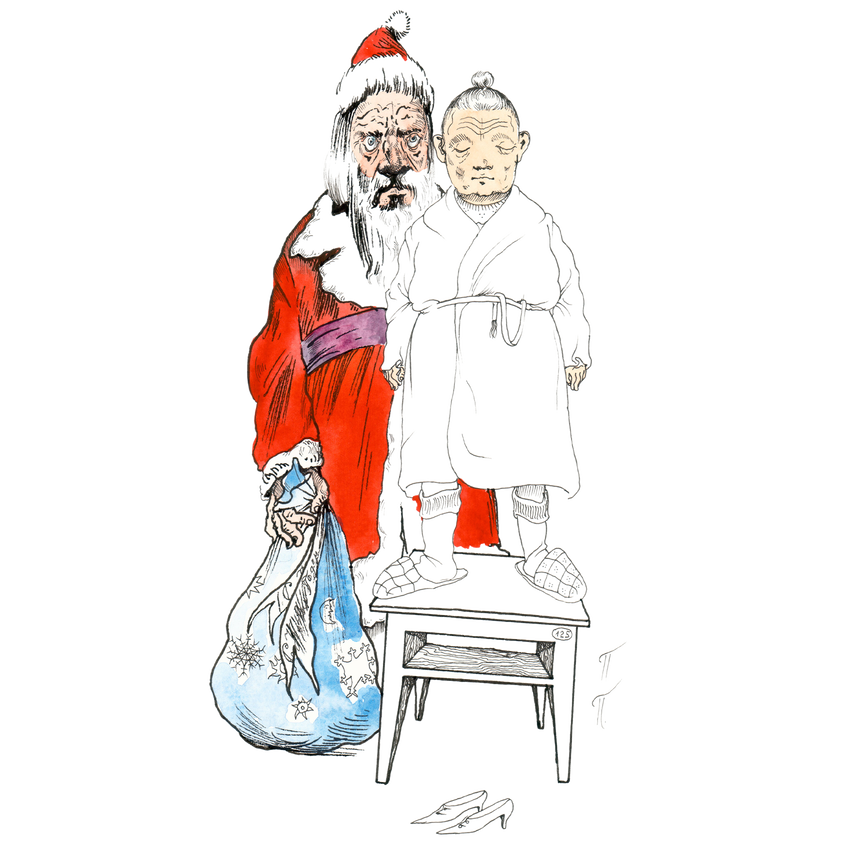

Он не был похож на пьяного, но на нем были шуба и шапка, в общем, костюм Деда Мороза, так что, наверное, поддатый.

Людмила Леонидовна помотала головой.

— Войдите через дверь, там охранник еще должен быть, — сказала поставленным голосом заведующей районной библиотеки.

Мужик улыбнулся еще шире и помотал головой в ответ:

— Нафиг дверь. Я быстро, поздравлю — и дальше.

И стал карабкаться на карниз. Прямо в валенках. Людмила Леонидовна чуть не вскрикнула, а мужик уже просовывал руку внутрь через форточку, пытаясь дотянуться до ручки окна.

Людмила Леонидовна все-таки вскрикнула и вдруг неожиданно для себя бросилась помогать:

— Да погодите, дайте я сама, что же так-то. Не дотянетесь же.

И не успела оглянуться, как распахнула окно.

Ветер ворвался с ворохом снега, и мужик почти упал внутрь. Но удержался, поднялся, поправил шапку. Повернулся и захлопнул за собой окно. Вместе с форточкой.

Стало сразу теплее.

— Хо-хо-хо, вот и я! — прогоготал мужик. Голос у него был густой, пушистый. А борода выглядела настоящей, не белая — черная с сединой, как будто в изморози. Хотя какая еще изморозь — на улице ноль, не декабрь, а одно название. — Здравствуйте, ребятки!.. Или ты одна тут?

— Я? Н... нет, там, нас... много...

Людмила Леонидовна стала плотнее запахивать халат. Вдруг резко почувствовала, что она и правда одна, никто даже не знает, что она здесь, случись чего...

— В темноте сидишь, непорядок, — гудел мужик. — Праздник на носу. На носу, я сказал! — и вдруг щелкнул ее по носу. И сам же рассмеялся.

Получилось не обидно. Людмила Леонидовна слабо улыбнулась.

— Так, сейчас мы все оформим.

Он ухнул на пол мешок — синий, парчовый, расшитый белым бисером, очень тонкая работа, — а сам уже был у двери в кухню.

— Стойте! Туда нельзя! — успела крикнуть Людмила Леонидовна, но он уже возвращался — в руках два стакана, тарелки, вилки и ножи нес перед собой, как букет.

Вдруг вспыхнули, замигав, а потом загорелись ровным, мягким светом гирлянды. Оказывается, они висели по стенам, даже над окнами, а Людмила Леонидовна и не заметила. Стало еще теплее. Мужик уже резал на тарелке колбасу, засовывая себе в рот первый, самый толстый кусок.

— Ничего, если я это, не дожидаясь? С утра на ногах, не поверишь, присесть некогда.

— Да, надо полагать...

— Ты садись, садись тоже. — Мужик подвинул ей ногой стул. — Как звать-то?

— Людмила... — она почему-то замялась. — Люда.

— Людочка! Ну, будем знакомы. — Он достал фляжку и разлил что-то в толстые столовские стаканы.

— Мне нельзя, вообще-то...

— Праздник, всем можно. Давай, не шугайся. Старый год надо провожать. Так или не так, я спрашиваю? Ну, за старый. Чтоб он сдох! — гаркнул мужик и залпом заглотнул жидкость из стакана. Сморщился, сунул в рот еще круг колбасы. — Хорошо, — выдавил, жуя, и кивнул на стакан. — Давай, не стесняйся.

Людмила Леонидовна с опаской поднесла стакан к носу. Пахло сладким. Как будто яблоками. Наливка, что ли?

— Я только капельку.

— А тут и есть капелька!

Людмила Леонидовна пригубила — и неожиданно выпила все.

Выдохнула.

Открыла глаза.

— Ой, так это что... Это же... сок?

— Яблочный! Моя сама делает. Весь август давит. Я говорю: куда столько, окстись! А она: сезон будет, работы много, все выпьете. И права, ты представляешь: вот сколько надавит — столько и выпиваем!

А по телу все-таки потекло приятное, и радость защемила, как будто лето, как будто дача, и яблоки еще зреют, и все еще только обещается, мерещится.

— Хорошо.

— Ты угощайся, не стесняйся, я это для кого тут все накрошил.

Мужик кивал на стол, где всего было в изобилии — сыр, колбаса, и рыба какая-то красная, и салат в пластиковой баночке, оливье, что ли, или крабовый, и шпроты, и хлеб большими ломтями, и печенье, и горка конфет насыпана прямо так. Людмила Леонидовна взяла одну: «Буревестник». Мужик сварганил бутерброд и сунул ей в руки.

Сам говорил с набитым ртом:

— Тут отвисаешь? Домой не пускают?

— Да вот, как-то...

Людмила Леонидовна почувствовала, что не хочет жаловаться, хотя час назад спроси, разразилась бы тирадой о современной медицине. А сейчас как-то глупо это казалось и пошло — жаловаться. Ведь все хорошо. Вон лампочки светят. Едой пахнет. Шпроты свежие. И главное, непонятно, с чего вся эта радость.

Просто так.

— Ничего, ничего. Подлатают, полетишь домой как новенькая. Правильно я говорю?

Людмила Леонидовна улыбалась.

— И будет все как? Хо-ро-шо.

— Хорошо, — повторила Людмила Леонидовна тихо, а сама внимательно вглядывалась в мужика. Детская радость, как щекотка, росла в груди. Ужасно захотелось спросить. Прямо вот так зажмуриться и спросить. А лучше — потрогать. За рукав. За полу синей шубы. За бороду. Вдруг — настоящий? Ясно, что глупость, понятно, что ерунда. Но вдруг!

Она потихоньку потянулась рукой.

— Э, так мы не договаривались! — он слегка отодвинулся. — Давай еще по одной, и я отчаливаю. А, елки зеленые, иголки каленые! — он вдруг шарахнул себя по лбу так, что можно было бы и дух выбить. — Я же про подарок забыл! И ты не напомнила. Ай-яй-яй, нехорошо. Так, давай, быстро. Что там у тебя? Стишок, песенка?

— В смысле? — Людмила Леонидовна растерялась.

— В прямом. Тебя что, не предупредили? Не, без стишка я не могу. Это раньше, знаешь ли, можно было. Типа в носок над камином. Но времена другие, да и я уже привык — без стишка не отпускаю. Ну, чего глядишь? Или стихов не знаешь?

Людмила Леонидовна знала стихи, и много, но все сейчас высыпались из памяти. Как будто не было ни прочитанных книг, ни прожитых лет. Странную легкость вместе со странной же робостью чувствовала она. Голова была пуста, а жизнь впереди казалась безбрежна.

— Ладненько, давай вспоминать вместе. Что-то ты наверняка читала? Вот это: «В декабре, в декабре...»

— Все деревья в серебре...

— Правильно! А дальше?

— Нашу елку, словно в сказке...

— Нет, не так! Не торопись.

— А, да! Нашу речку, словно в сказке...

— Правильно! Хорошо получается. Погоди!

Он вскочил сам, подал ей руку и заставил подняться со стула. Потом схватился за его спинку и скомандовал:

— Полезай, держу.

— В смысле? — Людмила Леонидовна прыснула, как от хорошей шутки.

— В прямом — лезь, говорю!

— Да вы что?! Я не могу! — продолжала она смеяться.

— Что значит — не могу. Все могут, а ты нет?

— Да это же дети, а я — старая женщина!

— Где старая женщина? — он заоборачивался: — Не вижу.

— Я пенсионер! Заслуженный работник культуры! Мать! Бабушка!

Она говорила и хохотала. И он хохотал, не отпуская стул.

— Работник? Ой, прекрати! Я не могу! Лезь уже. Уморила. Бабушка!

И она полезла. Качаясь от хохота, держась за его плечи, залезла и выпрямилась в своем халате.

— Маршак! — объявила громко и чуть не рухнула от смеха.

— Серьезней, серьезней, — поддерживал мужик, пытаясь не ржать. — Дело важное.

— Маршак! Декабрь! В декабре, в декабре! Все деревья в серебре! Нашу речку, словно в сказке, за ночь вымостил мороз...

Она читала, гирлянды мерцали, и пахло новым, свежим, счастливым.

Где-то вдали загремели петарды.

Дочитала до конца без запинки. Дед Мороз глухо хлопал ей через рукавицы.

— Молодец, Людочка! Держи, заслужила.

Протянул коробку, обернутую белой шуршащей бумагой и перевязанную ленточкой.

— Это мне?

– А тут еще одна Людочка есть?

— Ой, ну что вы... Я даже не знаю...

Но руки уже сами торопливо срывали ленточку, разворачивали бумагу, открывали коробку.

И вот они перед ней — пара туфелек. Маленьких, на ребенка. Красные, они блестели в свете гирлянд. С круглым носом и ремешком. С белым цветочком сбоку.

— Тухельки, — протянула она.

Как будто ей снова пять. Как будто снова не дается коварное ф.

И сразу же накатило: теснота ее постели, и как тяжело было дышать, и запахи, резкие, живые — елки и папиных сигарет.

«Герцоговина хлор».

Он носил ее на руках, она свисала тряпичной куклой, носом упиралась ему в шею, и дышала изо всех сил, и боялась, что уснет, а он опустит ее обратно в постель, — но засыпала, а он ее так и носил. Ходил по комнате из угла в угол. Только на руках у него она спала спокойно, дышала без страшных хрипов. Его Людочка, его девочка, бледная и прозрачная. Умирала от скарлатины.

А потом папа пропал. Сколько не было — неизвестно. Была мама, было душно. Жить становилось все сложнее.

Но он появился. И елка. А под елкой — туфельки. Необыкновенные. Они обещали лето. И счастье. Здоровье. Бегать в них по улице. Ничего, что в их поселке летом грязь и пыль. Бегать в них по траве. Захотелось во что бы то ни стало выздороветь, чтобы бегать.

Много позже она узнала, что папа летал тогда в город, добился, чтобы его забрали на вертушке — Сибирь, тайга, — достал лекарство, сам ставил ей уколы. Для нее же все дело было в волшебных туфельках.

— И будет все как? Хо-ро-шо.

— Хорошо, — повторила Людмила Леонидовна тихо, а сама внимательно вглядывалась в мужика. Детская радость, как щекотка, росла в груди. Ужасно захотелось спросить. Прямо вот так зажмуриться и спросить. А лучше — потрогать. За рукав.

За полу синей шубы. За бороду. Вдруг — настоящий? Ясно, что глупость, понятно, что ерунда. Но вдруг!

Окно хлопнуло — холодный воздух бросил в лицо горсть снега.

Она подняла глаза.

Ушел. Как не было.

Гирлянды потухли.

Ветер снова дул в форточку.

В городе палили петарды. Где-то наверху скандировали пьяные голоса.

Людмила Леонидовна в пустой больничной столовой стояла на стуле одна в белом халате.

В кармане завибрировал телефон.

Ноги дрожали. Держась за спинку стула, она еле спустилась на пол.

— Мам, с Новым годом!

Голос Лешки утонул в шуме и криках вокруг.

— Сынок, спасибо! Лешечка! Но откуда... — она всхлипнула. — Как ты узнал?

— Что, мам?

— Про туфли. Что мне папа... как меня папа в детстве спас!

— Мам, тут плохо слышно. Что спас? Не слышу!

— Спасибо! — она прижала ладонь ко рту, кричала в самую трубку. — Дед! Мороз! Принес! Туфли!

— Какой Дед Мороз? Мам...

— Ты же мне вызвал Деда Мороза?

— Я не слышу, громче... Кирилл, нет! Слезай оттуда немедленно! Мам, извини. Кирилл!..

И отключился. Экран потух. Людмила Леонидовна сидела и улыбалась.

Пахло хлебом, шпротами, яблочным соком.

На столе стояли красные туфельки. На носах блестел свет уличного фонаря.