Культура • Книги

7 января 2026

не время

Григорий Служитель

Актер, музыкант, преподаватель Creative Writing School и автор романа «Дни Савелия» — истории о котах и людях, которая в 2019 году стала победителем премии «Большая книга» и получила приз читательских симпатий «Ясной Поляны». Служитель пишет прозу редкой теплоты и внимательности к деталям повседневности. Его взгляд — одновременно актерский и писательский — позволяет замечать те мгновения, когда обычная жизнь вдруг открывается с неожиданной стороны, а время растягивается

в одном коротком эпизоде. В рассказе, который написал для нас Григорий, ключом

к прошлому становится любовь — как много можно обнаружить, если смотреть

на вещи с искренним любопытством и вниманием.

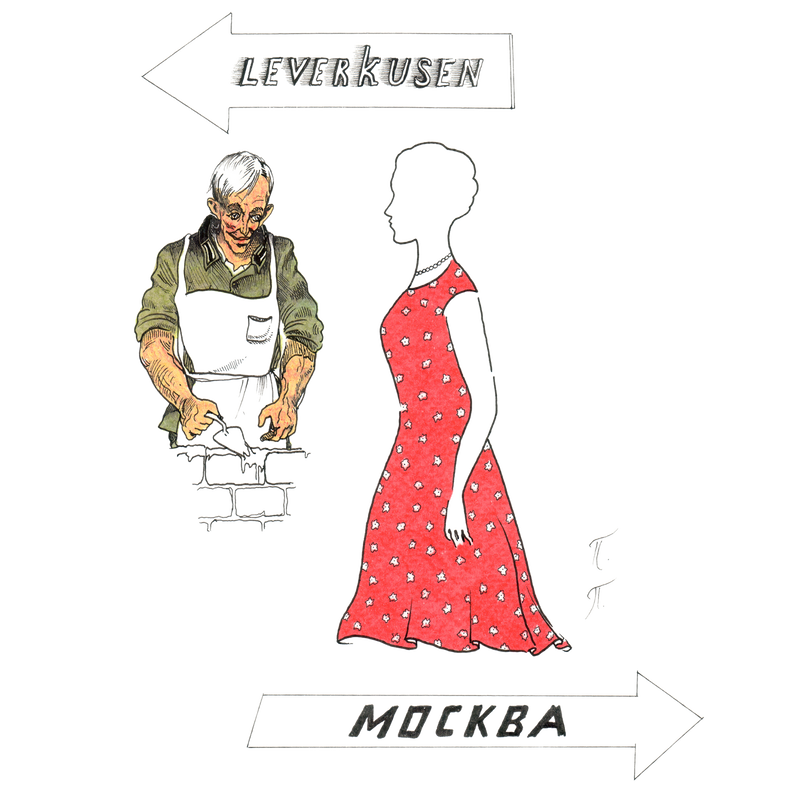

адья, шьенись на мьеня! Я везти тьебя в Leverkusen.

— Клаус, это невозможно.

— Но пачьему, Надья? Пачьему ?

— Потому что ты — враг.

— Но Krieg есть уже кончилось ещо год назад. Ми с вами тьепер мошно дружба. И льюбов тоше мошно. Ja, льюбов. Фремя тругое, — Клаус показывает на свои наручные часы, стрелки которых, правда, уже давно остановились.

— Нельзя. Хватит! Никогда и ни за что. Мне 17 лет, мне замуж рано... и вообще нельзя. Тем более за немца.

— Это ньелзя и это ньелзя, но и то ньельзя тоже, — Клаус разводит руками. Он прислоняется к стене дома номер тридцать по Марксистскому переулку и печально смотрит в свежее майское небо. Надя замечает, что Клаус похож на святого Себастьяна с репродукции в альбоме, который она листала этим утром.

Клаус отмирает:

— А что нье ньельзя? Я ждать чтоби ти 18 лет. Потом везти в Leverkusen. Ти работать у папа в Friseursalon на Kölnerstraße. Волоси, голофа щик-щик, — Клаус посвистывает, воспроизводя звуки стригущих ножниц.

— Клаус, ты глупый. Ничего у нас не будет. Иди работай.

— Ja... клупий... Иду... arbeiten. Но... фот тьебе, Надья, Lieblingsbuch, любимая книга. Память о Клаус. Тфой бедний Клаус.

В руках у Клауса вдруг возникает мешочек, из которого он достает маленькую книжку. Он прикладывает ее ко лбу, протягивает Наде и, подобрав мастерок и кирпич, исчезает в подъезде дома номер тридцать по Марксистскому переулку, где вместе с бригадой пленных сослуживцев он проводит ремонтные работы. Он снова появляется в окне второго этажа и кричит Наде «Тфой Клаус». А в окне пятого этажа только молча глядит вниз, помахивая мастерком. Он пытается бросить прощальный мелодраматический взгляд на Надю, забравшись на крышу, но его грубо одергивает за руку прораб-немец.

Ничего подобного не было. Но, перебирая недавно семейную библиотеку, я наткнулся на томик Шиллера, отпечатанный в 1913 году в Леверкузене. Рельефный профиль-медальон на черной обложке, многостраничное предисловие. По-немецки я понимаю только отдельные слова, а наизусть знаю одну фразу: der Ameisenbär schleift den Staubsauger, то есть «Муравьед шлифует пылесос». Фразу эту я воспроизвожу при любом случае, общаясь с обескураженным носителем языка. Обрез книжки с потемневшей позолотой. Многие строчки педантично подчеркнуты карандашом, самые удачные (на вкус читателя) дважды. В углу форзаца подпись: von Klaus, то есть от Клауса. Почему эту книжку я никогда не видел, я не знаю, ведь все самые старые и ценные фамильные предметы мы по традиции хранили в специальном шкафчике. А этот томик, конечно, был особенно ценным.

Что еще было в том хранилище для реликвий? Например, прозрачный пластиковый набалдашник с трепещущей розочкой внутри. Его мама сняла с рычага коробки передач в тот день, когда продавала папину шестерку. Или дедова похоронка (на самом деле ложная, дед оказался только тяжело ранен). Или его же аккордеон. Ребенком я особенно любил, когда он играл печальные песни, потому что на длинных нотах меха аккордеона разъезжались достаточно широко, чтобы можно было наконец разглядеть не только рыбака в зарослях осоки, но и деревеньку справа и двух цапель слева и красную луну с крапинкой на небе. Что еще было в шкафу? Чей-то молочный зуб. Выпуск «Московского комсомольца» за 16 сентября 1991 года. В нем говорилось, что тот, кто предъявит этот номер ровно через десять лет, получит от редакции в подарок телевизор Panasonic. Были еще две монеты царских времен, часовая кукушечка из таганской квартиры, где родились мама и бабушка Надя. Листок отрывного календаря за 9 мая 1945 года. Но главное, сигаретница.

Если представить, что детство человека — это царство любимых вещей, то столицей моего детства была музыкальная сигаретница в виде теремка из какого-то темного, хочется думать, благородного метала. Не знаю, как она появилась у нас дома. Наверное, подарили друзья — в нашей семье никто не покупал сувениров. По торцам терема были прорезаны узкие бойницы. На фасадах по два оконца: одно, поменьше, для какой-нибудь самой грустной на свете княжны, с выгравированным сверху узорчатым кокошником. Другое, побольше, для воеводы или бояр. Со стен терема кричала птица Гамаюн с хищным клювом, львицы кусали свои хвосты, цвели какие-то цветы забвения. В оконных стрельчатых проемах, там, где подразумевалась княжеская светелка, на самом деле виднелись два медных валдайских колокольчика. Из крыши, покрытой черепицей-лемехом, торчал флюгер в виде застывшего свитка. А если откинуть за кольца две массивные дверцы по обеим сторонам теремка, а потом с крякающим треском повернуть до упора флюгер, то колокольчики поначалу немного вразнобой, а потом все согласнее начинали играть «Вечерний звон». Сигареты вставлялись в патронташ, прикрепленный к дверцам с внутренней стороны. В семье никто не курил, поэтому сигаретница всегда была полной. Только изредка, когда приходили гости, кто-нибудь, слушая, допустим, анекдот, похлопает себя по пустым карманам, потом вспомнит про теремок и извлечет сигарету. Где сейчас теремок? Где тот гость? И где тот анекдот? Кого он сейчас смешит?

Кроме всего этого было много-много фотографий. Старых — плотных, с особой резкостью изображения и зарифленными краями; фотографий из девяностых — с выжженными датами съемки, бежевыми пятнами пальцев, попавших в объектив, и красными глазами у родственников. Но моя любимая фотография — изображение молодой Нади Ольховской, моей бабушки.

Однажды мы с ней обсуждали самый большой стыд в жизни. Свой ответ я не помню, а вот бабушка рассказала, как однажды в школе сидела на подоконнике и болтала ногами. Мимо проходил директор. Она, не спрыгнув на пол, сказала ему «здрасьте». Вот и все. Но почему-то она помнила об этом всю жизнь и стыдилась.

Теперь и я это помню

Всю жизнь она вела блокнот, в который записывала каждую фамилию, оканчивающуюся на -иков. Она не любила выражение «скажем так». К шестидесяти у нее развился Паркинсон. Радостей в ее жизни оставалось не так много. Например, смотреть прогнозы погоды. Ее любимым ведущим был добродушный гномоподобный мужичок с ошалело вылупленными глазами, словно он не мог до конца поверить, что в Калининграде и правда +12, а в Саратове + 2, −2 и ветрено. И слово «ветрено» он произносил особенно печально, как бы извиняясь перед жителями Саратова за капризы природы. Когда-то прогнозы под неизменную мелодию «Манчестер и Ливерпуль» и с идиллическими видами советских городов умиротворяли страну, служили как бы залогом стабильности и гарантом отлаженного раз и навсегда ровного хода времени. Но чем спокойнее звучали голоса ведущих, тем очевиднее был скорый крах империи. В общем, на 70-летний юбилей мы подарили бабушке видеокассету, на которую записали семь часов беспрерывных прогнозов погоды, и она смотрела их по новенькому телевизору Panasonic.

Однажды мы с ней обсуждали самый большой стыд в жизни. Свой ответ я не помню, а вот бабушка рассказала, как однажды в школе сидела на подоконнике и болтала ногами. Мимо проходил директор. Она, не спрыгнув на пол, сказала ему «здрасьте». Вот и все. Но почему-то она помнила об этом всю жизнь и стыдилась. Теперь и я это помню. Представляю сейчас бабушку сквозь дымчатую поволоку на качелях, увитых лилиями и маками, в компании -иковых разных возрастов, чинов и комплекций. Но все они одинаково галантные, одинаково влюбленные, под руководством безымянного директора (пусть он будет в пенсне) мычат на разные голоса что-нибудь вроде «Вечернего звона». И безнадежно ревнуют юную Надю друг к другу. Хотя нет. Руководить ими должен не директор, а пленный немец Клаус. И мычать они должны не «Вечерний звон», а... не знаю, что. Пусть шиллеровскую «Оду к радости» мычат. Но кто такой Клаус? Имеет ли он отношение к бабушке? Имеет ли он отношение к черной книжке с позолоченным обрезом? Мне ничего про это неизвестно. Я только помню, бабушка рассказывала, как после войны к ней подкатывал молодой немецкий пленный, который работал у них на Таганке строителем.

И вот спустя века, через круговорот зодиакальных эр, сквозь крушения цивилизаций и падения империй я обнаруживаю себя сидящим на кухне. Я листаю старый-престарый томик Шиллера, ни слова в нем не понимая. Каждый день мы живем в чьем-то сбывшемся пророчестве. Прогноз погоды в Калининграде, возвращение в Leverkusen, обещанный телевизор, самая грустная княжна дождалась у окна своего княжича, а кукушечка влетела назад в настенные часы таганской квартиры. Все сбылось. И как бы в подтверждение этого я замечаю на странице рыжий волос бабушки Нади, которую в жизни успел застать только седой.