Евгения Спащенко. «Коляда»

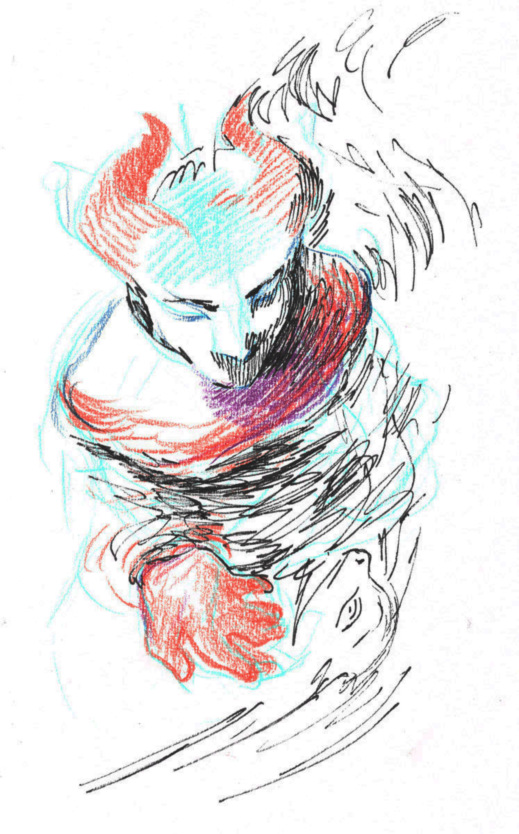

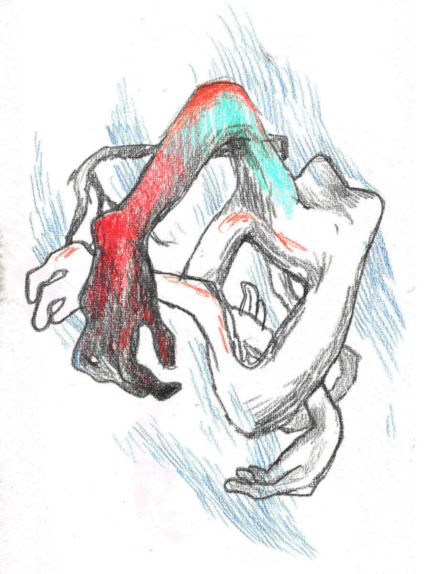

Иллюстрации:

ДАРЬЯ КОЛЕСНИКОВА

Весь прошлый год мы рассказывали о новых книгах, в том числе лучших российских авторов (включая и героев прошлогоднего The Blueprint 100). А этот год начинаем с литературной коллаборации. По нашей просьбе писатели, писательницы, поэты и поэтессы написали свои рождественские истории — очень разные, но все с чувством «здесь и сейчас». Каждый день новогодних каникул на The Blueprint будет появляться новый рассказ или стихотворение.

Пятая героиня нашего «сборника» Евгения Спащенко — писательница, соведущая окололитературного подкаста «Ковен Дур», преподавательница курсов писательского мастерства. Вы можете знать Евгению по сказочной дилогии для взрослых «Терновая ведьма», а также по книге «Сказка о невесте Полоза» и эскейп-притче «Кейптаун, которого нет». Евгению всегда влекло все волшебное и сказочное, в ее прозе звучат отголоски фольклора и мифов. Так и в истории, которую она сочинила для The Blueprint, слышится нечто гораздо более древнее и значительное, чем просто перестук колес электрички.

Евгения Спащенко

«Коляда»

Посвящается двум Аннам — старшей сестре и бабушке — самым первым и важным в моей жизни рассказчицам

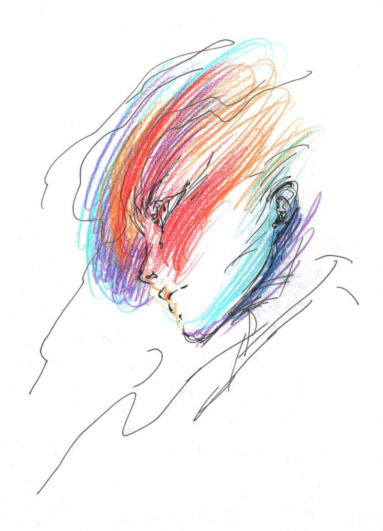

Солнце заходит. Я скатываюсь с обледеневшей подножки трамвая прямо в сугроб и стараюсь поймать последние лучи — слабые, болезненно-оранжевые. Пока мама с папой таскают из вагона сумки, а сестра Нюша копается в карманах пальто, мне видна дуга поблекшего диска. Но вот последний отсвет падает на мои волосы, заливая медью рыжину, и гаснет, растворяется в сумерках без остатка. Лишь ржавые кисточки кос из-под моей шапки напоминают о закате. Их не берет ни изморозь, ни синева, налипающая на алые бока трамвая.

Безобразная ржавчина въелась в мои брови, расползлась по лицу веснушками.

«Несет меня лиса за темные леса!» — дразнятся в школе. Но чаще выбирают для издевок не цвет волос, а мое имя — Соль.

«Соль-фасоль, брысь на антресоль!»

И пускай. Лишь бы не играть бесконечно Лису Патрикеевну на утренниках!

— Нюша, нашла? — спрашивает мама, разминая поясницу. — Или обронила на автостанции? Учти, назад не поедем — автобуса не будет, а до электрички пятнадцать минут.

— Да не теряла я! — пыхтит сестра, в десятый раз выворачивая карманы. — Я и сняла-то перчатки только в трамвае.

— Нужно было брать старые варежки на резинке, — устало вздыхает мама, протягивая сестре свои толстые рукавицы.

— В седьмом классе? — Нюша закатывает глаза и принимается перетряхивать потертый рюкзак. — Пускай Солька носит детские варежки с пришитой резинкой, меня одноклассники засмеют.

— Ну, выбор у тебя невелик, — сетует мама. — На вторые кожаные перчатки денег нет. Попробую связать на праздники.

— Вот они! — радостно вопит сестра, нащупав потерю среди учебников и тетрадей. — Говорила же, что спрятала!

По мне так ее хваленые перчатки ничем не лучше моих цветастых варежек. Черные, невзрачные, они и греют слабее, и смотрятся скучно. Но Нюше прошлой осенью исполнилось тринадцать, и она решила повзрослеть.

— Готовы? — подает голос папа.

Пока мама с сестрой суетились, он проверял железнодорожное расписание и теперь одной рукой подхватывает дипломат и клетчатую сумку поменьше, а другой берется за самую тяжелую, дожидаясь, что мама поднимет ее за другую лямку. — Электричка до Восхода в шестнадцать двенадцать. Последняя.

— Успеем? — мама прибавляет шагу.

— Куда деваться. Иначе в Новощедровку до послезавтра не попадем. Трассу замело, а ночной поезд застрял под Карачунами.

— Соля, не отставай. Держись за Нюшу и смотри под ноги.

Мама окликает меня не зря. Вместо того чтобы торопиться, я верчу головой, заглядывая за горизонт. Несколько мгновений назад он теплился заревом, а сейчас на город наползает синь и все, чего касаются ее зазубренные края, застывает.

— Видишь? — шепчу я, дергая Нюшу за рукав. — Густое, синее...

Она старше меня аж на пять лет, у нее всегда есть ответы на вопросы. Мельком обернувшись на декабрьское небо, сестра нараспев произносит:

— Ночной всадник проскакал на своем коне, и все потемнело. У него есть два брата — Полуденный всадник и младший — Рассветный...

От ее слов мне становится спокойнее. До рассвета далеко, но раз у братьев так заведено, белый конь рано или поздно принесет утро.

— Только Рассветный всадник не придет, — зловеще прибавляет Нюша. — Он следует за солнцем, а в но́чи, как эта, оно исчезает.

Меня больше не нужно подгонять — перепрыгивая комья смерзшегося снега, я забегаю вперед, заглядываю сестре в лицо в поисках подсказки — как быть.

Но Нюша вышагивает равнодушно — нос в меховой воротник пальто, руки в карманы, словно не замечает колких теней, царапающих свет. Вот фонарь у депо, к которому направился трамвай, мигнул и погас, а за ним дорожка, проторенная дворником, растаяла в хрустящем мраке. Расплывчатые фигуры людей на соседней улице движутся плавнее, замирают. Я наблюдаю, как вьются вокруг них синие сумерки, окутывая шапки, капюшоны, бесформенные куртки студеной дымкой. Неужели сестра продолжит изображать взрослую и нас проглотит зимняя ночь?!

— Ню-уш! — канючу я, шмыгая носом.

От мамы с папой ждать помощи бесполезно — им бы поспеть на поезд и дотащить сумки до вагона. Замотанные, сонные от холода и суеты, они не станут тратить время на то, чтобы всматриваться в площадь напротив вокзала, считать сгоревшие лампочки.

А стужа крепчает, и стриженый ворс на моей шубейке дыбится куцо. Сестра мерзнет в тонких кожаных перчатках, но виду не подает. Ее пепельные кудри, выглядывающие из-под берета, выцветают у меня на глазах. Как на детских фотографиях Нюши, где у нее тонкие льняные барашки по всей голове. Только лед сковывает их, заставляет звенеть на ветру, будто кудри сделаны из хрусталя.

— Девочки, сюда, — зовет мама, свободной рукой приоткрывая дверь в здание вокзала. — Кабанчиком!

Взвизгнув от облегчения, я первой влетаю в плотно сбитое тепло. Следом степенно входит Нюша, не подозревая, что челка ее и кончики ресниц белым-белы. Хорошо, они быстро оттаивают в духоте вокзала.

— Стойте тут, — командует папа, сгружая у наших ног клеенчатые баулы. — Мы купим билеты и сразу на поезд!

Сбив с каблуков снег, сестра отворачивается к витрине газетного киоска, у которого нас оставили, и напоказ рассматривает журналы за фигурной решеткой. Вязание, сканворды, обложки с незнакомыми лицами.

Я обращаю внимание на открытки в нижнем углу витрины — за дождиком из фольги. Снегири и бельчата нахохлились под лесной елкой, стеклянные шары присыпаны блестками, над ледовым катком кружатся снежинки, наподобие тех, что мы вырезали в школе.

Надпись на картоне золотом: «С Новым, тысяча девятьсот девяносто седьмым годом!»

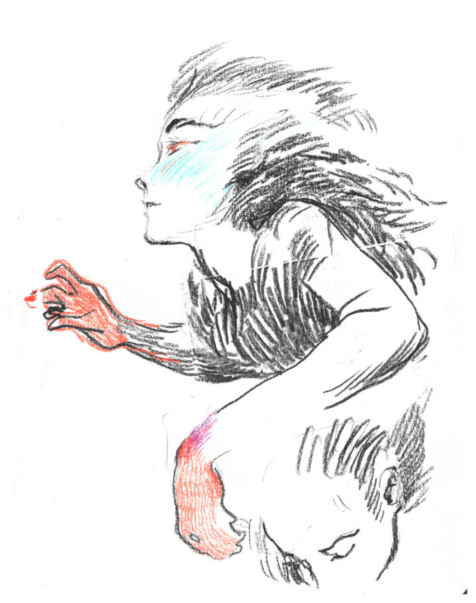

Но меня влечет не елочная мишура. Я утыкаюсь носом в неприметную картинку с седой старушкой. На плечах кружевная шаль, в руках — рогатая маска. На обычную бабушку не похожа. Волосы без гребня и платка, спина ровнехонька и чересчур голубые глаза.

«Тридцать копеек» — написано на ценнике.

Хочется рассмотреть открытку поближе, но у меня нет денег. Последний четвертак ушел на булочку с чаем в школьной столовой.

— Понравилась? — подмечает мой интерес Нюша. — Это Студеница. Из-за нее солнце может не появиться поутру.

— Почему?

— Сегодня самая длинная ночь в году. Студеница успеет похитить солнце и скрыть на дне глубокой речки. А стужа до поры, когда придет время ему подниматься, запечатает прорубь так, что не пробиться наверх. Лучи у солнца зимой слабые...

— Но как без него? — я хлопаю рыжими ресницами. — Весна не наступит, звери из спячки не выйдут.

— Тяжело, — соглашается сестра. — Но ведь живут люди на Крайнем Севере — с моржами и белыми медведями. И мы привыкнем.

Я сторонюсь моржей. Встречала одного в зоопарке и на всю жизнь запомнила кривые желтушные клыки и трубный воинственный рев.

Несмотря на духоту, шея моя покрывается гусиной кожей, хочется заплакать, но к нам бегут запыхавшиеся родители и, сгребая нас в охапку, увлекают в хрусткую безлюдную синеву.

Рывок — и мы на перроне, другой — я осматриваюсь в тусклой затхлости электрички в поисках свободного места. Его хоть отбавляй. Желающих ехать в глушь в пятницу, когда город взяла в кольцо вьюга, мало. В начале вагона метет бородой скамью старичок с лицом усохшего Деда Мороза, через сиденье от него, уронив подбородок на грудь, спит женщина в коконе из пухового платка. Края нахлобучены на лоб по брови — лица не разобрать, только нос торчит сучком с горбинкой — совсем как у Подболотницы.

— Она и есть, — подмигивает сестра, — усаживаясь подальше от спящей. — Погляди на корзины — ветки-листья. Кому нужны банные веники в глухую зимнюю ночь? Подболотница за ними в соседний лес ездила. А сейчас — домой в трясину. Натопит баню из камыша и ну париться.

Я — бочком вдоль жесткой скамейки к окну липну к обмороженной раме.

Нюша снова тут как тут.

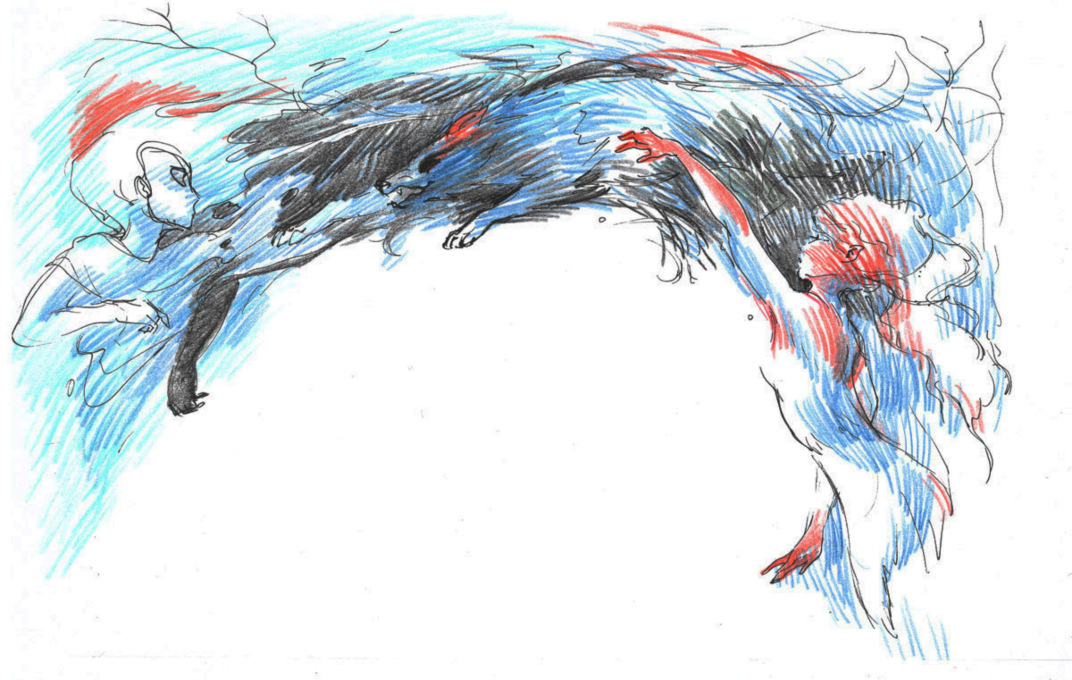

— Осторожно! Как отъедем от города, за поездом погонятся волки. Ты различишь их по огонькам голодных светящихся глаз. Прыгают волки высоко, зазеваешься — схватят и умыкнут.

— Сквозь стекло? — ужасаюсь и одновременно восхищаюсь звериной прытью я.

— Оно ненастоящее, — объясняет сестра. — Подыши и увидишь, как растворяется от теплого воздуха.

Я вдыхаю глубоко и выпускаю клубок пара на кружево морозных узоров. Предсказание Нюши сбывается. Завитушки, облепившие окно, съеживаются, расползаются. Как бы от следующего выдоха не растаял и гладкий слой.

— Холодно тут, — поправляет мне шапку мама и также топит лед на окне паром изо рта. — Не раздевайтесь. Я поищу вагон с печкой поприличнее.

«Стоянка завершена, — бубнит проводница в валенках и шапке, круглой, будто хлебный каравай. — Следующая остановка — платформа двадцать третий километр».

Папа заталкивает сумки под скамейку, трет взмокший лоб тыльной стороной ладони. Штанины у него сплошь в снежно-соляной каше. Я жду, что он по привычке примется наводить чистоту, но после ночного дежурства в больнице и хлопотного дня папе нет дела до парадных брюк. Он всматривается в часы на толстом ремешке и гремит дипломатом. Внутри листы, исписанные мелким почерком. Едва мама вернется, папа уткнется в них.

Я люблю читать, но не папины каракули — там ни буквы не разобрать, а книжки с картинками. Еще лучше, если читает сестра. Голос у нее меняется в зависимости от того, за какого героя

она говорит.

— Ну, дела, — разводит руками мама, зябко выныривая из выстуженного тамбура. — Отопление вроде работает на полную. Но чувство, что его нет вовсе. В соседнем вагоне на оконных рамах сосульки!

— Тогда остаемся, — папа щелкает замками на дипломате, щурится, привыкая к мигающему желтому свету. — Ехать часа четыре — не околеем.

— Скажете, если замерзнете, — шуршит пакетами мама, — я достану вам капоры.

— Фу-у, капор, — кривится Нюша, поправляя прическу. — Волосы замнутся и наэлектризуются.

— Зато не простудишься...

Насовав между нами с сестрой и стенкой вагона теплых вещей, мама наконец затихает, пристраивается к папиному плечу.

— Чутка вздремну.

И выключается, словно зайчик с барабаном, из которого вынули батарейки.

Нюша, секунду назад строившая капризную барышню, толкает меня локтем в бок:

— Не зевай, волки не дремлют!

Поезд стонет, звенит колесами, набирая ход, и сквозь завьюженные окна я вижу, как скачут-тянутся за составом оранжевые и синие огни.

— Самое опасное — остановки! — доносится до меня Нюшино приглушенное. — Поезд стоит недолго, но волки шустрые. Представляешь, что случится, если они заскочат к нам?

Я не представляю. Стоит нарисовать образ в голове, и от злого волчьего хохота за спиной не отделаться. Так случилось с соседкой бабой Феней, про которую сестра твердила, что она ведьма. Прошлым летом я вообразила, как она сидит на старой яблоне за уличным туалетом и пилит ножом ветку под собой, и не смогла ходить туда одна. Пришлось нашей бабушке ночь за ночью проводить меня в дальний конец двора.

Обойдемся без синеглазых волков. Великанских, железных... Шерсть со стальным блеском, лапы с папин ботинок... Фыр-фыр — раздуваются черные ноздри, слюна капает из пасти...

Я упрямо отворачиваюсь от окна, но волки настигают. Клыки щелкают, сливовые языки лижут стекла, скрежеща шершаво.

— Пап, на улице воет...

— Обещали метель, — не отрывается от докторской писанины он. — Не сдует, не переживай.

«Сдует... — блестит голубыми глазищами сестра. — Или того хуже, заметет снегом, сравняет с землей, и назавтра никто не найдет следа. Как искать в темноте — без солнца?»

Ноги покалывает то ли из-за кусачих гамаш, то ли из-за мороза, прокравшегося под наши сиденья.

— Я боюсь... — пытаюсь хныкать тише, чтобы не разбудить маму. Папа вообще не терпит слез — увидит и настрого запретит реветь. Одна Нюша разделяет мою беду.

Стянув перчатки, обнимает меня за плечи, прижимает к себе.

— Не плачь. Главное, не показывать, что страшно. Тогда победишь любую напасть.

— Как такое победить? — я горько всхлипываю.

— Вспомни про Подводное царство, о котором я рассказывала. Там живут Чертик-Моржик и Кикиморушка. Они хоть и нечисть, но добрые и знают, где спрятано солнце. Пока Студеница будет спать, они выпустят его на волю.

— А вдруг она не заснет или положит солнце под голову?

— Не-а, — Нюша перебирает пальцами зернышки моей косы, машет рыжим хвостом, как огоньком. — Студеница сделана из замерзшей воды. Прикоснется к солнцу и мигом превратится в лужу.

— Зачем тогда воровать его? — от недоумения я забываю про волков, подгоняющих колеса нашего поезда.

— Положено... Год проходит, самый короткий день сменяет долгая ночь, солнце прячется подо льдом, а потом рождается заново. Нам на литературе рассказывали, когда мы проходили колядки и Гоголя.

— Значит, чтобы освободить солнце, нужно вытащить его из реки?

— Ага, — зевает сестра.

Семь уроков, два часа в ожидании автобуса и долгая поездки на железнодорожный вокзал смыкают ее обветренные губы.

— Пожалуйста, не спи, — я прижимаюсь к ней в поисках утешения, но ткань пальто задубела, как стирка на зимнем ветру. Щеку противно саднит.

— Я на часок... — заторможенно отвечает сестра и напоследок стискивает мои холодные пальцы. — Будь храброй, Соля. Помнишь, как на каникулах я упала с шелковицы, а ты спасла меня? Не заревела, когда увидела распухшую ногу, сама бежала через яр и поле, чтоб привести бабушку...

Я возвращаюсь в лето. Сухая балка полна чабреца и чернильной шелковичной сладости. В зарослях сныти мы с сестрой находим обглоданный лошадиный череп и верещим, унося ноги. Стена крапивы преграждает путь к болоту — сюда ходить строго запрещено. Не то гадюки вопьются в пятку, черти утащат, увязнешь в трясине насмерть, как бедная корова Сметанка в прошлом году.

Но как не ходить, если топкая прохлада манит ягодами, сладко плещет радугой из родникового ключа? И я пугливо ступаю за сестрой, зачерпываю воду пригоршнями и жадно глотаю, примостившись на кладке. Солнце стоит высоко, пахнет чертополохом, которым дедушка окуривает хлев на Троицу. Черти не терпят его, их не видать.

Чуть позже — назад через крапиву. Колени жалит, сандалии чавкают, утопают в жирной грязи. Все равно! Вихрем я вскакиваю на кладку, забываю о заклинании против болотных чертей. Не теперь, когда Нюша лежит в корнях шелковицы с посиневшей лодыжкой.

Легко быть смелой, если июль, пчелы жужжат над васильковыми полянами и бабушка рядом — за пастбищем для коров. Куда деваться посреди вьюги в декабре? Кого звать, если даже родители вмерзли заживо в зимнюю синеву?

В носу колет от невыплаканных слез и мороза. Я тянусь к маминому колену.

— Мам...

Папины бумаги рассыпались по полу, чернила пошли пятнами.

— Пап...

Лампа не горит. Вагон заволакивает мраком. Проводница в валенках, хиленький Дед Мороз, скрюченная Подболотница примерзают к своим местам, становятся полупрозрачными.

Чтобы белизна с окаменевших рук сестры не перекинулась на меня, я вскакиваю, запахиваю шубейку. И валюсь с ног от чудовищного толчка. Стоп машина! Поезд с уханьем останавливается, вместе с паром теряя последнее тепло.

Наружная дверь в тамбур предательски ползет в сторону. За стеклом — хлипкой преградой между зимой и закутком вагона стоит волк. Ростом с гору, он выше меня, а может, и Нюши! Глаза как блюдца, шерсть отливает графитовой чернотой. На железных клыках вихрится вьюжное дыхание, вырывается смерчем из ощеренной пасти.

У меня есть миг, чтобы заползти под сидение. Вдруг волк утащит кого другого. Но ближе к выходу Нюша — нельзя, чтобы зверь с глазами-стеклышками унес ее. Я передвигаю негнущиеся ноги ему навстречу.

— Агрх! — приветствует меня волк, изрыгая стужу, скребя когтями без того ободранный пол тамбура. — Сунна...

Вот это рык! Стальной хвост ходит ходуном.

— Скорее на спину и в путь!

Цепляясь за вихрастую шею, я влезаю к нему на загривок, стискиваю ногами сильное волчье тело. Прыжок, и мы мчимся сквозь пургу прочь от железной дороги. Три вагона электрички сиротливо жмутся друг к дружке в бурановой круговерти.

Волк несется — искры из-под лап. Я невольно любуюсь стальным сиянием.

— Прибыли... — гортанно сообщает он, сбавляя скорость. — Знаешь, что делать...

Волк ошибается, но мне боязно возразить, рассердить его. Кувырок с гладкой спины, и я барахтаюсь в заносах, как лягушонок.

Кругом слепота. Только елки торчат из сугробов, сгорбившись под тяжестью снега. Стрелки-верхушки указывают на север, и я гребу в том направлении. Холодно. Сапоги у меня до колен, снег мгновенно набивается в них, сыплется мне за шиворот и комкуется, леденя.

— Ай! — я подпрыгиваю, увязая глубже.

Глаза застит белая мгла, а из нее тянется рука-веточка.

— Хватайся крепче!

Сплошь узелки да прутики, но от кожи-коры веет печным хлебным теплом.

«Не сучок, и не лягушка,

Хоть и зелена макушка.

У речушки да в избушке

Ждет...»

— Кикиморушка! — распирает меня от счастья.

Она прикладывает зеленый палец к моим губам и кивком головы заставляет белизну расступаться.

— Ш-ш, и спящая, она слышит...

— Студеница? — я склоняюсь к острому уху.

— Доведу до воды. Дальше мне ходу нет.

Задыхающаяся, без шапки, слетевшей на скаку, я обнаруживаю себя на берегу. Река — не река, черное зеркало в мраморной раме. Кикиморушка подталкивает меня в спину и исчезает за стволами дальних березок.

Снова одна. Стуча зубами, я присаживаюсь на корточки, неуклюже съезжаю по покатому берегу на лед. Толстенный. Хоть на коньках, хоть на козе гарцуй — не проломишь. Но посреди речки я замечаю смолистое влажное пятно. Прорубь.

Коленки трясутся. Одно дело — пробиться сквозь пургу и засыпанный снежным крошевом лес, но нырять в мороз — верная смерть.

— Это если в одежде, — хрюкает гнусавый голосок. — А ты сымай шубу и сапоги — не утонешь.

Поодаль от проруби, выставив кверху витые рожки и подогнув копытца на задних ногах, восседает Чертик-Моржик. Глаза у него, как ягоды смородины, — маленькие, блестящие. Кисточка на хвосте щелкает от нетерпения. Пушистый — так и манит погладить курчавый мех!

Но Чертик-Моржик шипит, выгнув спину дугой:

— Но-но! Я не кошка, а дикий водяной черт! А ты тратишь время, девочка. С каждым часом солнце на дне реки теряет жар, угасает от сырости и холода. Хочешь, чтобы оно остыло?

— Не хочу, — я аж пританцовываю на черной поверхности реки.

— Так раздевайся!

Черт цокает копытами, поднимается во весь росток.

Коротышка! С рогами мне по плечо. С эдаким подвигов не совершишь.

Стащив варежки, расстегивая пуговицы на шубе я кошусь на Чертика-Моржика, стараясь не выдать мыслей. Жалко его обижать.

— Трусишь? — он поводит пятачком, учуяв мой страх.

— Ага.

— И правильно. Студеница — грозная противница. Когти у нее костяные — десять острых кинжалов. Пискнуть не успеешь, проткнет, изрежет в лоскуты. Зубищами она разгрызает рыбьи кости, и твои схрумкает, не сомневайся! Прикует цепями ко дну и закусит на завтрак.

— Помоги... — голос у меня ломкий, жалобный.

Вся надежда на лохматое существо на кривых ножках. Как-никак Чертик-Моржик — речная нечисть. Вдруг он даст мне огненный меч или на худой конец иглу для битвы.

Водяной черт переступает с ноги на ногу, потряхивая вихрастой головой. Пятачок его розовеет.

— Не могу, я у хозяйки на побегушках — принеси-подай. За солнцем не ходок и тебе не защитник. Разве что отведу к кладовой, где оно хранится, и сразу вон. А поймает тебя Студеница, говори, отродясь меня не видывала, обо мне не слыхивала!

— Э-э... — мычу я плаксиво. Стыдно распускать нюни, но в животе гадко, муторно. Словно змея свернулась в клубок и грызет-жалит ядовито.

— Плакать собралась? Время уходит! Или раздумала солнце выручать?

Я часто моргаю. Слезинки капают, но не долетают до земли, пощипывая кожу. Быть съеденной неохота.

Вспоминаю родителей. Мамину колыбельную «Дремлют стрелки на часах» и утренние блины с малиновым вареньем. Как папа спрятал меня на груди, когда я на скорости сунула ногу в колесо его велосипеда. Нос, локти, костяшки на папиных руках были ободраны в кровь, но он лишь ощупывал меня, тараторя: «Соля, Соленька, ничего не болит?»

А Нюша... Которая гоняла в сарае пауков, чтобы я спокойно играла в шалашик, дарила мне самые красивые камушки с пляжа, даже волшебный — с дырочкой, делилась конфетами.

«Будь храброй, Соля...»

Я не могу оставить их без солнца, бросить в вагоне, который к утру заледенеет.

— Показывай дорогу!

Чертик-Моржик хрюкает одобрительно и семенит к зоркому оку проруби.

— Возьми меня за лапу и не отпускай ни в коем случае. Под водой холодно, очень холодно, но ты не робей, Соль. Солнце не совсем остыло, оно согреет тебя.

Прежде чем вложить свою задубевшую ладонь в его четырехпалую, я развязываю ленты на косах, чтобы голове было теплее.

Под ногами скрипит, и в следующую минуту Чертик-Моржик тащит меня ко дну. От испуга я жмурюсь, но мигом распахиваю глаза. Вокруг нас разливается свет, словно горит колдовской фонарик. Искристые оранжевые лучи не дают речной стуже заморозить меня, как рыбешку, в иле.

Отчаянно помогая водяному черту, я толкаюсь вперед.

Рыхлое песчаное дно. Водоросли вмерзли стеблями в лед, натянулись ниточками. Задремавшие улитки щетинятся острыми пиками раковин.

— Тс-с, — велит не болтать Чертик-Моржик.

Ковыляем к высокому холму, зеленому от тины. Под ним нора. Туда нам дорога!

С каждым движением я становлюсь неповоротливее. Свет следует за нами спасительным ореолом, но круг его истончается.

— В темницу! — верховодит водяной черт.

Скачем к двери. Запертой, низкой, окованной железом. Я юркаю за нее и останавливаюсь, как вкопанная. Замок за спиной лязгает. Ловушка?

Передо мной кровать: четыре железных столба, перина из снежного пуха. А на ней Студеница. Пепельные пряди ее волос свисают с подушки, на пальцах никаких когтей — обычные ногти с заусенцами. Где же морщины, бородавки?

Лицо покрывает маска из папье-маше с дырочками для глаз. Похожую мы мастерили с Нюшей, но не успели разрисовать к Новому году.

Я спохватываюсь. Чертик-Моржик и Кикиморушка завели меня в логово Студеницы на растерзание? Что-то не дает покоя...

Преодолевая озноб, заношу ладонь над маской и прикасаюсь к бумаге. Хрусь! Папье-маше раскалывается надвое, крошится. Проступают знакомые черты. Нюша!

Кудряшки ее напитались воды и выровнялись, но шрам над бровью, который сестра заполучила, катая меня на самодельных качелях, доказывает — это она.

Не сдерживая слез, я прыгаю на кровать, обвиваю тонкую шею. Медь моих раскаленных волос падает ей на лицо, отогревает щеки, посиневшие губы, заставляет Нюшино сердце громко стучать, топит лед, останавливает вьюгу.

Соленая влага стекает по Нюшиным щекам, чертя линии в мертвенной белизне.

— Солнце! — ликует Чертик-Моржик, вынося нас сестрой из пучины.

— Сунна... — гудит волк, подставляя спину.

Короткий прыжок сквозь заснеженные поля, и мы вновь у поезда.

Я едва успеваю запрыгнуть в тамбур, подвести сонную сестру к скамейке, как состав трогается, оглашая округу свистом. Раскочегаренная печь пышет жаром, колеса весело напевают:

— Тук-тук-тук!

Лампочка горит уютно, маслянисто. В ее мигающем свете я вижу, как синие и красные огоньки за окном электрички взблескивают в последний раз. Волки больше не бегут — утомились. Серые бока ломит от тяжелого дыхания. Красные языки как ленточки полощутся на ветру. Волки проделали долгий путь и прощаются, помахивая хвостами из завирухи.

— Ох, как поздно! — взвивается мама.

На щеке ее отпечаток папиной кофты.

— Нам выходить через пятнадцать минут! Нюша, Соля...

Она трясет похрапывающего папу, сует вещи обратно в сумку, тревожно поглядывая в темный провал окна.

— Чуть не проехали! Было бы веселье!

Сестра потихоньку приходит в себя, ошеломленно моргает. На лице мокрые разводы.

— Солька, ты когда успела расплестись? — журит мама. — Колтуны завтра не расчешем. Ладно, спрячешь под шапку. Где же она?

Одновременно она умудряется расталкивать папу, искать документы под скамейками, застегивать мою шубу, поправлять Нюше берет и пинать наши сумки ногой к выходу.

И как обычно не замечает главного.

Как молчалива острая на язык Нюша, как полыхают мои растрепанные волосы. Досадная ржавчина сбежала с них и превратилась в благородную медь.

— Бегом! — папа выкатывает нашу компанию в тамбур.

Вовремя. Поезд подъезжает к станции.

— Восход, — сипит заспанная проводница. — Остановка полминуты!

Подхватываю Нюшу под локоть и выбираюсь на душистый мороз. Метет, но стужа уже не трещит угрожающе, а стелет мягко-мягко, разукрашивая кирпичные стены пригородного вокзала в праздничный белый цвет.

Самая длинная ночь в году только начинается. Солнца не видать, но я знаю, оно обязательно взойдет. Разукрасит утреннее небо медно-багряным. Озарит старые яблони за бабушкиным палисадником, живую ель, наряженную прямо на улице конфетами и мандаринами, румяное от холода и смеха Нюшино лицо. И мои рыжие косы, которые отныне будут напоминать нам с сестрой о святочных чудесах.

05 ЯНВАРЯ 2022

0