Слово за слово

ФОТО:

АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

На этой неделе вышла «Переправа Тома» — неовестерн американского писателя Марка З. Данилевского, рассказывающий о том, как в 1982 году два друга из Юты пытаются спасти пару лошадей от отправки на убой. Данилевский прославился четверть века назад благодаря экспериментальному роману «Дом листьев», состоящему из бесконечных вывертов форматирования, шизофренической верстки, шрифта Брайля и перевернутого текста. Одни обвиняли книгу в издевательстве над читателем, другие восхваляли ее новаторство — однако история экспериментальных текстов, использующих типографику как нарративный инструмент, началась гораздо раньше. Иван Чекалов покопался на литературных антресолях и сдул пыль со стихотворений-сердечек, романов про текстовых «концептуальных акул» и поэм из вычеркнутых слов.

От избытка сердца уста глаголят

Визуальная поэзия

Графические стихотворения и стихотворения фигурные. Каллиграммы и изостихи, листовертни... В разные эпохи визуальная поэзия — то есть такая, которая превращает типографику в средство художественной выразительности, — имела разные названия. В отличие от прозаического текста поэзия, даже самая конвенциональная, еще до того, как вы начнете читать стихотворение, призывает к интерпретации собственной формы. Ведь это и вправду похоже на рисунок — строчки разной длины (никакого выравнивания по ширине!), неожиданные разрывы, большое количество пустого пространства на странице, если текст оказался коротким. Как будто сама поэтическая структура сонета, баллады или лимерика просит очертить свои контуры, сделать из них самостоятельное высказывание.

↑

Симмий Родосский. Фигурное стихотворение «Яйцо»

Симмий Родосский. Фигурные стихотворения «Крылья Эроса» и «Секира»

Неудивительно, что такие опыты начали проводить еще в Древней Греции. Пожалуй, самые известные принадлежат поэту IV–III веков до н.э. Симмию Родосскому. Сохранилось лишь несколько его эпиграмм, а также три шедевра визуальной поэзии: «Крылья Эроса», «Секира» и «Яйцо». Каждый из них не только выглядит соответственно своему заглавию, но и рассказывает о том же — любви, войне (разумеется, с Троей) и началу всех начал, яйцу, из которого бог Фанет создал мир. Есть и другие примеры — чуть позднее Феокрит напишет стихотворение в форме свирели, Досиад — алтаря; в Риме будут свои Симмии — Децим Магн Авсоний и Публилий Оптатиан Порфирий.

В Средневековье традицию подхватили философы-схоласты, сочинявшие стихи в форме звезды или креста (немецкий богослов эпохи «Каролингского возрождения» Рабан Мавр так свою книгу и назвал, «Похвала Святому Кресту») — игра с формой приобрела религиозную подоплеку. Ренессансные гуманисты расширили символику визуальной поэзии еще больше — в 1564 году, уже после смерти Франсуа Рабле, увидело свет приложение к пятой книге его «Гаргантюа и Пантагрюэля», «божественная бутылка». Молитва проныры Панурга бутылке «пишется как слышится»; тавтологический образ — бутылка в форме бутылки — до сих пор ставит исследователей в ступор. Возможно, здесь зашифрован более глубокий смысл? Скажем, если повернуть эту бутылку на 180 градусов, получится рыба с четырьмя плавниками — нет ли тут христианской подоплеки?

↑

Бутылка Рабле из «Пятой книги», 1546

Симеон Полоцкий. Фигурные стихотворения в форме сердца и звезды, 1661

Затем наступила эпоха барокко, настолько охочая до разного рода визуальных виньеток, что даже название свое получила в честь жемчужины неправильной формы. В 1661 году Симеон Полоцкий — поэт, богослов и наставник детей царя Алексея Михайловича пишет стихотворение «От избытка сердца уста глаголят» — подарок в честь рождения третьего сына венценосца, царевича Федора. Текст оформлен в виде сердечка. Празднуя рождение следующего наследника, своего тезки Симеона, Полоцкий сочиняет «Благоволение царю Алексею Михайловичу по случаю рождения царевича Симеона» — теперь уже в форме звезды. К визуальной поэзии обращаются Сумароков и Державин, и постепенно, ближе к рубежу XVIII–XIX веков, она начинает усложняться. Теперь к формальному сходству добавляются более тонкие средства воздействия — как писал Юрий Лотман, «Карамзин ввел ряд специфически поэтических типов употребления знаков препинания (тире, многоточие), Жуковский стал использовать курсив как интонационное средство».

→

1. Стефан Малларме. Рукопись стихотворения «Бросок костей». 1897 год

2. Публикация стихотворения «Бросок костей» в газете «Космополис»,1897 г

Строгий XIX век уже не слишком жаловал подобные эксперименты. Ими занимались преимущественно чудаки вроде Льюиса Кэрролла (например, в «Истории мыши» из «Алисы в Стране чудес», написанной в форме мышиного хвостика). Все изменилось после выхода поэмы Стефана Малларме «Бросок костей» (1897) — программного произведения французского символизма с разлетающимися по тексту строками, набранными разными кеглями, с курсивом и без, а также полупустыми страницами. После него поэзия XX века начала рьяно экспериментировать с формой.

↑

Каллиграммы Гийома Аполлинера

В 1916 году появляется сборник Гийома Аполлинера «Каллиграммы» (авторский неологизм, среднее арифметическое от «каллиграфии» и «идеограммы»), составленный в том числе из фигурных стихотворений: птички, вазы с цветами, элегантной дамы в шляпке. Отечественная поэзия не осталась в стороне — в цикле материалов Arzamas можно познакомиться с опытами футуристов, авангардистов второй половины XX века, стихограммами Пригова и опытами Всеволода Некрасова. Там можно найти и совсем удивительные вещи — «листовертни» московского поэта Дмитрия Авалиани, меняющие смысл, если повернуть их, и цикл Андрея Сен-Сенькова «1990», состоящий из мишени с указанием года — 1990-го — и коротких подписей, характеризующих «последний год советской эпохи». Разумеется, традиционная поэзия «в столбик» никуда не делась — но экспериментальные формы наконец перестали быть неведомой зверушкой, органично встроились в европейский поэтический лексикон.

Дом языка

Экспериментальные романы

Типографика — неотъемлемый атрибут любого печатного текста, будь то романтическая новелла или постмодернистский роман. Однако в то время как поэзия взывает к своему визуальному воплощению (и благодаря этому сближается с изобразительным искусством), проза всегда маскирует собственную «вещность», фактуру книги.

Дабы читатель не отвлекался от воображаемого мира и не подвергал сомнению его правдоподобность, печатники научились скрадывать облик текста. Выравнивание, широкие поля (внешние — чтобы ваш большой палец не закрывал текст, внутренние — чтобы слова не загибались к корешку). Функциональные символы — номера страниц, названия глав — оформляются так, чтобы не привлекать к себе слишком много внимания. Даже смысловые паузы и переход к другой сюжетной линии выделяют максимально нейтрально — звездочками-астерисками или вовсе лишней пустой строкой. Исследовательница дизайна Беатрис Уорд сравнивает идеальную типографику с хрустальным бокалом. По ее словам, ценитель вина предпочитает пить из прозрачного сосуда, а не из золотого кубка, потому что все в нем рассчитано не на привлечение внимания, «а на раскрытие красоты содержимого».

→

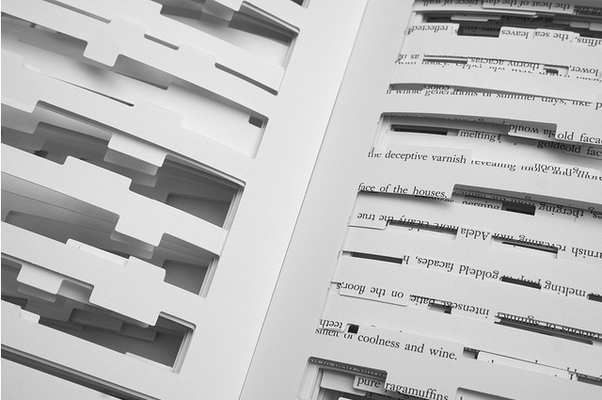

Страницы из книги Марка З. Данилевского «Дом листьев», Pantheon

«Мраморная» страница из первого издания «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена», Лоренс Стерн, 1759

Одним из первых «нулевую» типографику отверг английский писатель XVII века Лоренс Стерн. Его девятитомный роман «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» с самого начала взламывает привычные коды западноевропейского литературного канона — заглавный герой рождается в третьем томе, а в финале достигает лишь пятилетнего возраста. Все остальное время рассказчик хохмит, выводит лирические отступления о методах ведения войны, а также повествует о семье Тристрама, его родителях и братьях. Кроме того, Стерн постоянно ломает «четвертую стену», обращаясь напрямую к читателю и — что для нас наиболее важно — оставляя в тексте графические элементы. Страница, закрашенная черным, отсылает к смерти одного из героев. Другая оставлена пустой. Третья, будто из чистого пижонства, выполнена в технике мраморирования бумаги — краски наносятся на жидкую поверхность, а затем получившийся узор отпечатывают в книге. Споря с каноном, Стерн не убеждает вас в правдивости написанного; напротив, он призывает сомневаться.

Несмотря на очевидное новаторство «Жизни и мнений» (а, возможно, именно благодаря ему), последующие поколения дело Стерна не подхватили. На протяжении столетий проза оставалась местом типографического консерватизма. Даже XX век худо-бедно устоял перед соблазном — экспериментальные романы вроде «Игра в классики» Хулио Кортасара или «Бледного огня» Владимира Набокова заигрывали с привычными модусами чтения художественной литературы, но оставались при этом графически нейтральными.

Страницы книги «Жутко громко и запредельно близко» Джонатана Сафрана Фоера, ЭКСМО

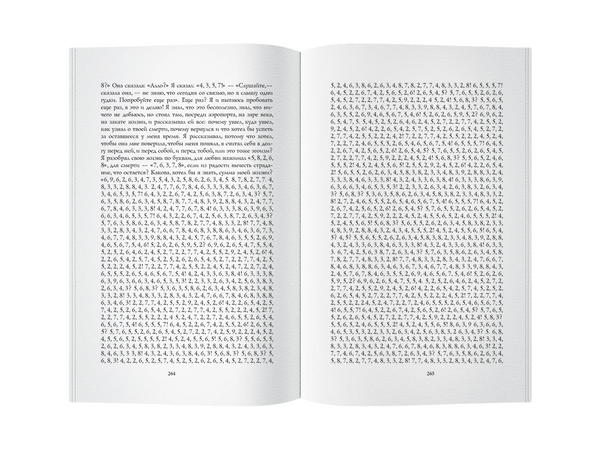

А затем вышел «Дом листьев». Первый роман американского писателя Марка З. Данилевского был опубликован ровнехонько в миллениум и обозначил наступление новой эпохи в истории западного романа. Как мы писали, сюжет огромной 700-страничной книги Данилевского очень сложно описать в двух словах: существует дом с проходами в потустороннее измерение, документальный фильм об американской семье, проживающей в этом доме, наконец, исследование документального фильма, но главное другое — то, как роман, по опоязовскому выражению, «сделан». Пустые страницы практически без слов, десятки страниц, посвященных одной сноске, страницы с закрашенным, перевернутым, набранным шрифтом Брайля текстом...

Роман вышел в четырех изданиях — от черно-белого до полноцветного, со шрифтом Брайля и иллюстрациями. Поразительно для книги, едва нашедшей издателя. Уже в 2005 году Houghton Mifflin Harcourt публикует будущий международный бестселлер — «Жутко громко и запредельно близко» Джонатана Сафрана Фоера. История о мальчике, потерявшем во время теракта 11 сентября отца, рассказана тремя героями — девятилетним Оскаром Шеллом, его бабушкой и дедушкой. Старшее поколение говорит через письма — и понять, кто есть кто, в этом романе можно чисто визуально: к примеру, бабушка общается с придыханием, медленно, и столь же длинны отступы после точек в ее посланиях внуку. В одной из самых душераздирающих сцен мысли дедушки начинают напластовываться друг на друга — межстрочные интервалы уплотняются до сплошного черного месива.

Стивен Холл. «Дневники голодной акулы», Canongate

Страницы из книги «S.» Дуга Дорста и Джей Джей Абрамса, Mulholland Books

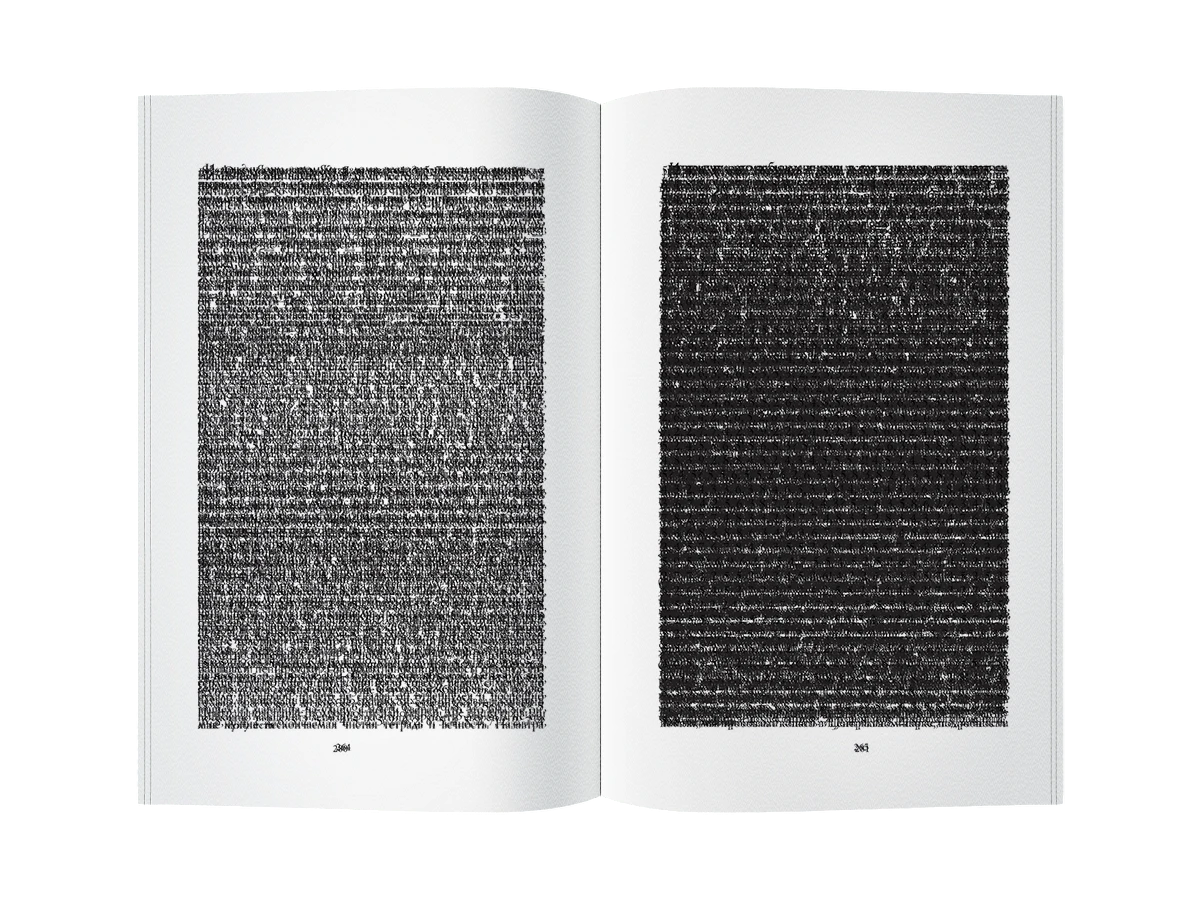

Тренд подхватили другие писатели. В том же 2005-м вышли «Люди бумаги» Сальвадора Пласенсии — роман о восстании против планеты Сатурн. Каждый персонаж этой истории говорит по-своему: механическая черепашка понимает только бинарный код, а малыш Нострадамус из-за слепоты общается чернильными прямоугольниками. Через два года публикуются «Дневники голодной акулы» Стивена Холла. Главный герой романа то ли страдает от амнезии и сходит с ума (в оригинальном названии содержится отсылка к тесту Роршаха — The Raw Shark Texts), то ли пытается сбежать от «концептуальной акулы Людовициана», буквально рождающейся из букв печатной книги.

Эксперименты с типографикой продолжаются. Сам Марк З. Данилевский после «Дома листьев» написал близкий по духу роман «Только революции», а затем начал 27-томный проект «Знакомый»; правда, бросив затею на пятой книге, он обратился к более традиционной прозе — в частности, в новом вестерне «Переправа Тома». Джонатан Сафран Фоер в 2010 году выпустил роман-гипертекст «Дерево кодов» — блэкаут (о нем см. ниже) из книги Бруно Шульца «Улица Крокодилов». Роман Дуга Дорста и Джей Джей Абрамса S. (2013) обращается к структуре «Бледного огня» Набокова — это комментарий к вымышленной книге «Корабль Тесея», но теперь с картами и открытками, статьями и письмами. А XX Райана Хьюза (2020) — научная фантастика об инопланетянах — состоит из стилизованных отчетов НАСА, журнальных статей и секретных стенограмм.

Хотя критики не устают обвинять эти книги в трюкачестве и «типографическом терроре», очевидно, что перед нами не баг, а фича. XXI век научил литераторов быть не только писателями, но и дизайнерами собственных текстов.

Черная метка

Блэкаут-тексты

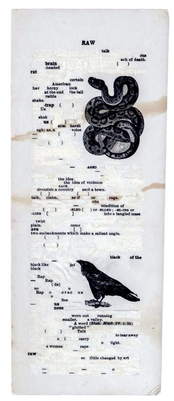

17 октября издательство Individuum опубликовало «Евгения Онегина. Блэкаут». Художник Синий Карандаш закрасил черным маркером большую часть пушкинского текста, сохранив от него лишь редкие островки слов; так родилась новая поэма — про «конец речи» и ничто, которое «трогало ничто».

Корни блэкаут-поэзии тянутся одновременно к изобразительному искусству и авангардным поэтическим техникам середины XX века, дюшановскому реди-мейду и стихотворениям Уильяма Карлоса Уильямса. Постмодернистская идея взять готовый текст и закрасить в нем все лишнее родилась во второй половине XX века, один из наиболее ранних примеров — «Словарные колонки» 1965 года Дорис Кросс. Взяв за основу словарь Уэбстера, изданный на полвека раньше, Кросс повычеркивала из него ненужное, высветив красивейшие образы вроде «слово “Бог” не имеет пары». Через пять лет англичанин Том Филлипс выпустит первую итерацию «Человекумента» — книги, образованной из викторианского романа «Человеческий документ». Впоследствии вышло еще четыре версии этого труда, последняя — в 2016-м. Не добавляя к оригиналу ни единого слова, писатель ставит под сомнение викторианскую мораль и многочисленные табу той эпохи, равно как Кросс — научную объективность толкового словаря.

←

Синий Карандаш, Александр Пушкин. «Евгений Онегин. Блэкаут», Individuum

↑

Дорис Кросс. Raw, из серии «Словарные колонки», Marfa Book Co.

В 2008 году увидел свет сборник М. НурбеСе Филип «Зонг!», составленный из судебного решения 1783 года по делу Грегсон против Джилберта. Тогда, во время печально известной «бойни на “Зонге”», около 140 африканцев на борту потерявшего курс невольничьего судна были утоплены, чтобы работорговцы получили прибыль от страховки за «гибель товара в море». Поскольку Филип сама была юристом, она осознавала, как ее профессия позволяет выжать «все постороннее, включая эмоции и контекст, пока не останется сухая юридическая формулировка». Применив к тексту тот же подход, она планомерно удаляла слова, чтобы рассказать истинную историю «Зонга».

Так же как над историческими нарративами, блэкаут рефлексирует над актуальной политической повесткой. В 2017 году в издании The New Republic вышла статья «Бум поэзии стирания в эпоху Трампа», в которой на примере нескольких произведений утверждалось о взлете протестной блэкаут-поэзии. Поэты стирали слова из инаугурационной речи Трампа, чтобы получалось «может быть, ты ляжешь и умрешь?», анализировали другие выступления американского президента («Я // то // что не так с этой страной») и так далее в том же духе. И, хотя общественно-политическая легитимизация блэкаута порой выглядит беспомощно, то, что он всегда имел сильнейший социальный заряд, не подлежит никакому сомнению.

Иллюстрации из книги «Кради как художник», Остин Клеон, Workman Publishing

Идея блэкаута настолько проста, что каждый писатель будто изобретает его заново. То же «Дерево кодов» Джонатана Сафрана Фоера представляет из себя не совсем классический блэкаут — вместо того, чтобы закрашивать строчки, писатель вырезал их из оригинального романа; в итоге сквозь каждую страницу видны остальные. А газетный блэкаут Остина Клеона из серии «Кради как художник» 2010-х создавался, когда автор в принципе не знал о своих предшественниках. «Я этот жанр изобрел, — иронично замечает главред Individuum Алексей Киселев. — Мне было примерно двенадцать лет, когда я создал блэкаут поэмы Лермонтова “Бородино” непосредственно в учебнике литературы».

Джонатан Сафран, «Дерево кодов», Visual Editions

Страницы книги «Человекумент» Тома Филиппса, Thames & Hudson

Так или иначе, блэкаут — это «путь вычитания». Если древнегреческие поэты придавали своим стихотворениям схожесть с объектами реального мира, а романисты XXI века осмысляли феномен текстуальной формы, то блэкаут-поэты уничтожают и стирают, ищут смысл в текстовых руинах. В отличие от привычных текстов фигурные стихи, экспериментальные романы и блэкаут-поэзия настаивают на том, что книга — это живой организм, дышащий и меняющийся. Как писал Сергей Эйзенштейн о фигурных стихах, «при всей нам теперь кажущейся курьезности этап “выдумки” такого порядка на путях развития вполне логичен. В этих композициях, в принципе их отразились замечательные периоды мышления, стоящего на этапах окончательных осознаваний и разделений в понятиях темы, содержания, формы, данности, процесса».