Человек внутри колеса истории

ФОТО:

GETTY IMAGES, ТАСС,

АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

О жизненном пути, музыке и феноменальной популярности Дмитрия Шостаковича, который к концу жизни был народным артистом СССР, первым секретарем Союза композиторов СССР, лауреатом Ленинской премии, пятикратным лауреатом Сталинской премии, номинантом на «Оскар» и дважды номинантом на «Грэмми», рассказывает музыкальный критик и автор канала Sobolev//Music Олег Соболев.

i.

Вундеркинд и модернист

Шостакович проявлял выдающиеся таланты к музыке с самых ранних лет. Он поступил в Петроградскую консерваторию в 13, в 1919 году, причем сразу на два отделения — фортепиано и композиции. В стране бушевала гражданская война, стояла разруха, был голод. Спустя несколько лет после начала обучения у Дмитрия умер отец, что прямо поставило семью Шостаковичей на грань выживания. Чтобы поддержать родных (или, как он говорил, «рассуждать, чем покушать»), подростку приходилось подрабатывать пианистом-иллюстратором — то есть озвучивать немые фильмы.

Дмитрий Шостакович в детстве

Впрочем, даже несмотря на нужду, студенческие годы уверенно вели Шостаковича к большому успеху. Он был слишком плодовит и увлечен, чтобы остаться незамеченным, получал высокие оценки и регулярно удостаивался похвалы преподавателей. В консерватории его считали вундеркиндом. Поворотным моментом стала весна 1926 года: в качестве дипломной работы 19-летний Шостакович представил свою Первую симфонию — масштабное, чрезвычайно зрелое по форме и передовое по содержанию получасовое сочинение. На премьере, сидя в первом ряду, с одобрением улыбался и аплодировал музыке ректор консерватории Александр Константинович Глазунов собственной персоной.

Вскоре, во время советских гастролей, симфонию услышал знаменитый немецкий дирижер Бруно Вальтер — друг и соратник Малера, находившийся тогда на вершине своей карьеры. Он запросил партитуру и вскоре продирижировал произведением в Берлине. За этим последовали исполнения в США — в интерпретациях таких титанов дирижерского искусства, как Леопольд Стоковский и Артуро Тосканини, — и Шостаковича резко и быстро услышал весь мир.

В Первой симфонии уже слышны зачатки его фирменного стиля — того, который останется с Шостаковичем на протяжении всей жизни: маршевая, танцевальная, временами гротескная ритмика; узнаваемая саркастическая мелодичность, сменяющаяся пронзительной, масштабной лиричностью.

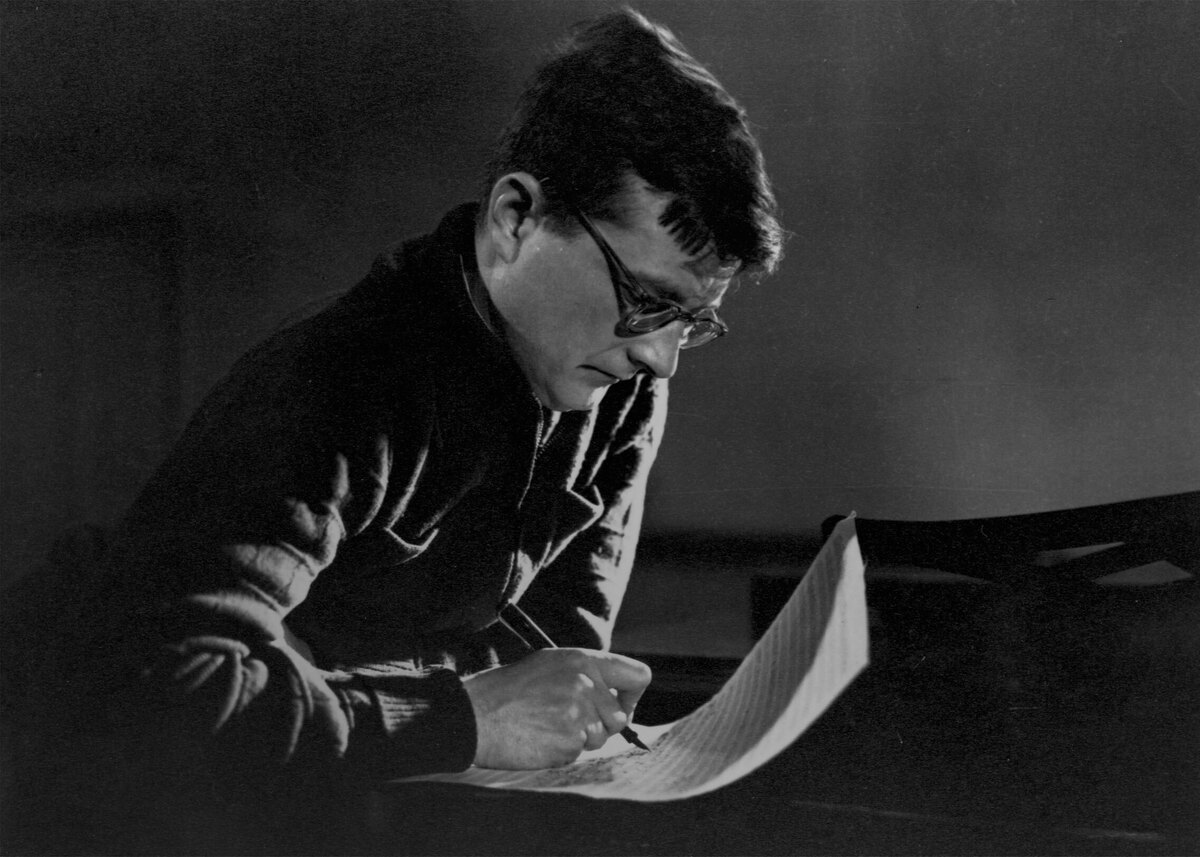

Дмитрий Шостакович в юности

Вплоть до 1936 года Шостакович продолжал усложнять свою музыку, делать ее нарочито модернистской (особенно заметно это в опере «Нос» по мотивам одноименного произведения Гоголя), стремился экспериментировать с классическими формами, пытаясь их переосмыслить (яркие примеры — Вторая и Третья симфонии, написанные как одночастные произведения).

ii.

Сумбур вместо музыки

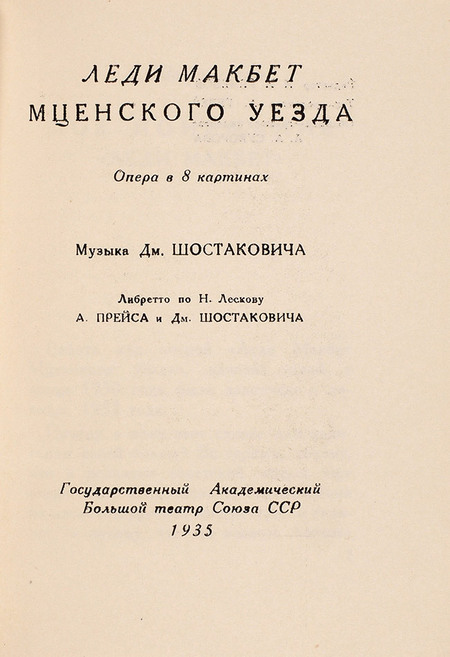

В январе 1936-го в газете «Правда» вышла знаменитая статья без подписи «Сумбур вместо музыки», в которой громили чрезвычайно успешную оперу Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда»; спустя пару недель — текст «Балетная фальшь», уничтожавший уже балет «Светлый ручей». В них Шостаковича обвинили в «мелкобуржуазном формализме» — то есть в чрезмерной увлеченности модными западными музыкальными течениями, композиторами вроде Берга, Хиндемита или Мийо. Второе важное обвинение — в «левачестве», под которым подразумевалась потенциальная эстетическая близость к идеям так называемого троцкистско-зиновьевского блока, к тому моменту уже разгромленного.

Часто в текстах о Шостаковиче можно встретить некое историческое и идеологическое упрощение: мол, жил себе художник да творил, но потом Иосиф Сталин посмотрел оперу про Леди Макбет и балет «Светлый ручей», ему не понравилось — и все. Но музыкальная критика в Советском Союзе и до середины тридцатых годов была бурной и агрессивной, а уж борьба между различными фракциями внутри ВКП(б) в 1920-е годы выходила далеко за пределы сугубо политической жизни — в культуру, искусство, быт. Поэтому за «формализм», считавшийся троцкистским приемом, Шостаковичу доставалось и раньше — с таких позиций, например, в конце двадцатых его критиковала Российская ассоциация пролетарских музыкантов (РАМП).

Но к середине 1930-х ситуация радикально изменилась: власть усилила контроль, партийная линия стала более жесткой, выработались четкие политические требования к искусству, с которыми дерзкая музыка Шостаковича шла вразрез. Он снял с премьеры свою крайне сложную и масштабную Четвертую симфонию (будет опубликована и сыграна в 1960-х) и написал вместо нее Пятую. По фактуре, настроению, звучанию, эстетике это уже образцово-показательное произведение в духе социалистического реализма: монументальное, торжественное, в котором музыка словно пробивается сквозь трудности к светлому, победному финалу.

Успех Пятой был оглушительным. Публика, по свидетельству Мстислава Ростроповича, плакала на концертах. За рубежом Пятая получила не меньшую популярность и в глазах иностранных слушателей навсегда осталась символом музыкального соцреализма — его главным историческим примером.

Как-то сильно позже, десятилетиями спустя, Шостакович на отдыхе в Ленинградской области спросит молодого композитора Родиона Щедрина, оказавшегося с ним в одной лодке посреди озера: «Родион Константинович, а какое произведение вы взяли бы с собой на необитаемый остров?». Щедрин выбрал «Искусство фуги» Баха, а Шостакович в ответ — «Песнь о Земле» Густава Малера. Это любопытный эпизод: и Четвертая, и Пятая симфонии Шостаковича написаны с по-настоящему «малеровским» размахом — склонностью к крайним эмоциональным перепадам, масштабности, напряженной лирике и трагическому пафосу. Эта выразительная стилистика сохранится в творчестве Шостаковича и в дальнейшем — особенно ярко проявится в его музыке времен сталинской эпохи.

iii.

Мировая слава и ждановщина

В годы Великой отечественной и сам Шостакович, и его творчество становятся важнейшими элементами культурного имиджа СССР как ключевого участника антигитлеровской коалиции. Его знаменитая Седьмая («Ленинградская») симфония (1942), в первой части которой звучит один из самых узнаваемых мотивов Шостаковича — «тема вторжения», исполняется в блокадном Ленинграде и транслируется по рупорам на позиции вермахта, окружавшего город. В это же время партитура разлетается по миру, а портрет композитора в форме отряда ленинградской противовоздушной обороны попадает на обложку журнала Time.

При этом сам Шостакович уже давно не в осажденном городе — он в эвакуации, а потом в Москве, где продолжает писать произведения военного времени. В сороковые он получает пять Сталинских премий, становится профессором сначала Московской, потом Ленинградской консерваторий.

Обложка Time, 1942

Рубежом в отношениях Шостаковича со Сталиным называют знаменитый «ждановский декрет» — постановление Политбюро ЦК ВКП(б) 1948 года «Об опере “Великая дружба” Вано Мурадели». Этот документ стал кульминацией новой послевоенной кампании против формализма, ударившей двумя годами ранее по писателям и театральным деятелям.

После выхода постановления Шостакович лишается преподавательских должностей в консерваториях. Однако ему находят новое применение: благодаря своей безусловной мировой известности он становится одним из публичных представителей официальной советской культурной дипломатии. В составе Советского комитета защиты мира он посещает США, Швецию, Исландию, ФРГ и другие страны. Да и государственные награды не обходят его стороной: так, в 1950 году он получает очередную Сталинскую премию за монументальную ораторию «Песнь о лесах» — пожалуй, наряду с вечным хитом «Родина слышит», свое самое откровенно соцреалистическое произведение.

Дмитрий Шостакови

и Бенджамин Бриттен

iv.

Последние десятилетия

После смерти Сталина Шостакович снова заметно сближается с властью. Он последовательно становится народным артистом СССР (1954), секретарем Союза композиторов СССР (1957), получает Ленинскую премию (1958), вступает в КПСС (1960), все чаще путешествует по миру, в том числе — с визитом на Эдинбургский фестиваль 1962 года, практически полностью посвященный его музыке.

Новые сочинения этого периода также перекликаются с политическим климатом — то есть звучат в унисон с хрущевским курсом на пересмотр сталинского наследия. Так, в масштабных, почти кинематографичных — а киномузыку Шостакович писал всю жизнь — Одиннадцатой (1957) и Двенадцатой (1961) симфониях он будто воссоздает события 1905 и 1917 годов. Эти музыкальные полотна можно рассматривать как своеобразный реверанс в сторону репрессированных в 1930-е «старых большевиков», продолжателями дела которых считало себя новое руководство страны.

В 1961 году Шостакович вновь становится профессором Ленинградской консерватории и сталкивается с совершенно другим поколением студентов — молодыми шестидесятниками. Самым известным из его учеников того времени стал Борис Тищенко, в чьей ленинградской квартире регулярно бывал Иосиф Бродский. На этом фоне и музыка Шостаковича приобретает отчетливо «шестидесятнический» флер. В частности, он создает Тринадцатую симфонию (1962) — масштабное произведение на стихи Евгения Евтушенко.

Практически сразу после этого композитору ставят диагноз «полиомиелит», хотя сегодня принято считать, что на самом деле у него был боковой амиотрофический склероз. Последние десять с лишним лет жизни он проводит между больницами, курсами лечения и работой — и сочиняет произведения, пронизанные темой смерти: то философски-мрачные (Четырнадцатый струнный квартет, Альтовая соната), то зловеще-гротескные, полные черного юмора и беспощадного самоанализа (Четырнадцатая и Пятнадцатая симфонии). В последний путь Шостаковича в августе 1975-го провожал весь цвет советской музыки, а Новодевичье кладбище в день его похорон было закрыто для других церемоний прощания.