Вечное сияние чистой страсти

ФОТО:

АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

В Новой Опере дают премьеру «Passion|Страсти». Опера Паскаля Дюсапена, ученика Мессиана и Ксенакиса, двух столпов европейского авангарда, была написана по заказу фестиваля в Экс-ан-Провансе и представлена в 2009 году в постановке Джузеппе Фриджени. Спустя год в театре на Елисейских Полях прошла премьера спектакля Саши Вальц, и вскоре Уэльский музыкальный театр, гастролирующая труппа, занимающаяся современной оперой, включила ее в свой репертуар. До России «Страсть» добралась в прошлом году, премьера состоялась на Дягилевском фестивале под музыкальным руководством Теодора Курентзиса, не единственного, но самого влиятельного в России проводника современной академической музыки и перформативных искусств. Режиссером спектакля стала Анна Гусева. Теперь его показывают и в Москве. Денис Великжанин рассказывает, что нужно знать об опере Дюсапена.

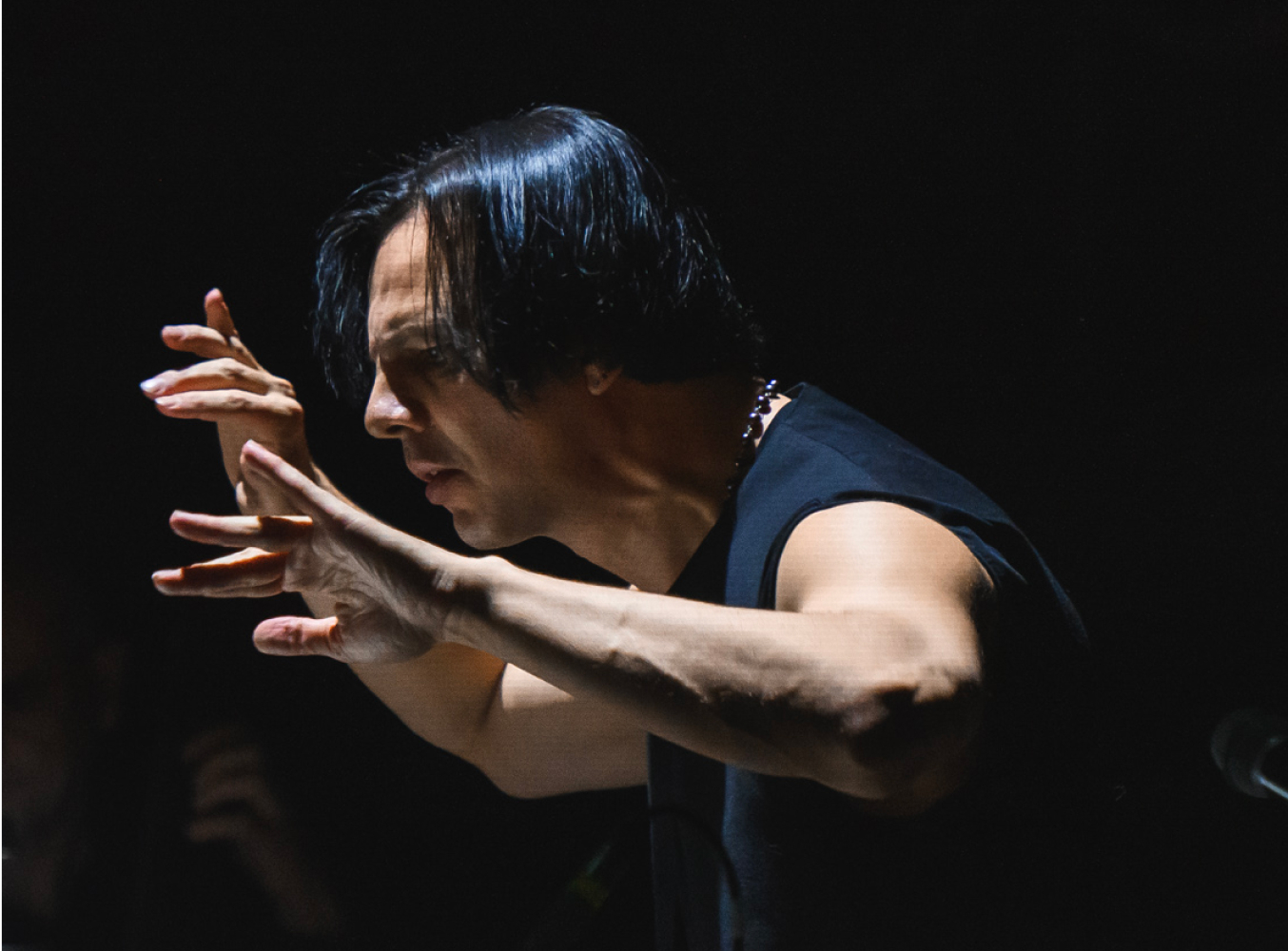

Теодор Курентзис / фото: Андрей Чунтомов

Фото: Никита Чунтомов

Свобода выбора

Как принято в современном искусстве, в «Passion|Страсти» нет жесткой структуры повествования, четкого финала, и уж тем более не предлагается никаких выводов (нечто вроде посмертного «осудительного» секстета из моцартовского «Дон Жуана» сейчас показалось бы смешным). Заявлен кластер тем — вечное расставание, надежда на встречу, недостижимость близости, боль, короткие миги радости. Но это пространство чувств существует в опере само по себе. Диктат авторской воли отсутствует, мотивировки для событий почти нет, и зрителю дается полная свобода выбора и выводов. Иначе было принято в опере прежних времен: «я люблю ее, но она мне недоступна по таким-то причинам, и вот поэтому я так страдаю, и вот все грани моего сладостного страдания, dolce tormento», или «ты обесчестил мою дочь, и я отомщу, ох, как я отомщу». Да, в мировой опере все крутится вокруг любви и человеческих связей, а в «Passion|Страсти» чувства очищены от сюжетной канвы и предстают в чистом виде. Даже герои не имеют имен: Он и Она.

Фото: Екатерина Христова

Фото: Никита Чунтомов

Свобода движений

Есть оперы, для которых возможно концертное исполнение. Это почти весь романтический репертуар и кое-что из барочного, скорее всего, в урезанном виде. Но «Passion|Страсть» из-за своих особенностей нуждается в визуальных комментариях. Что в Экс-ан-Провансе, что в Париже, что в Перми постановки сопровождал балет, и самый интересный и изобретательный, пожалуй, как раз получился в версии Анны Гусевой. Чувства, заложенные в музыке, комментируются сценически, пластика поддерживает сюжет. Это необходимо, поскольку сама музыка чувств не содержит.

Фото: Гюнай Мусаева

Фото: Никита Чунтомов

Нет смысла здесь вдаваться в большой философский спор о том, может ли быть у музыки внемузыкальное содержание, то есть может ли она выразить что-то, кроме себя самой. Но слушатель европейской культуры совершенно четко и ясно распознает минор и мажор, грустное и веселое настроение, печально (малые) и радостно (большие) звучащие интервалы, возгласы и призывы — любые широкие интервалы. Испытывает воздействие ритма. И ощущает разрешение напряжения, когда мелодия или последовательность аккордов пришла в тонику. Всем этим изобилует музыкальный язык от барокко до романтизма, но если выйти за пределы этого прекрасного отрезка лет так в триста, то привычный нам музыкальный мир начнет рассыпаться. У Монтеверди, одного из отцов оперы как жанра, этот язык только начинает рождаться. У Дюсапена, освоившего все эксперименты двадцатого века по освобождению от скреп, остатки этого языка присутствуют вкраплениями, как если бы осколки античной амфоры с вазописью стали частью огромного мозаичного панно. Нельзя сказать, минор это или мажор. Нет арий в привычном смысле, но есть мадригал-консорт, комментирующий действие, по функции — античный хор. И почти невозможно поймать начало и конец движения музыки, но артисты балета, разыгрывающие сценки ей в параллель, помогают сфокусировать восприятие.

Фото: Екатерина Христова

Никакой свободы

Фото: Никита Чунтомов

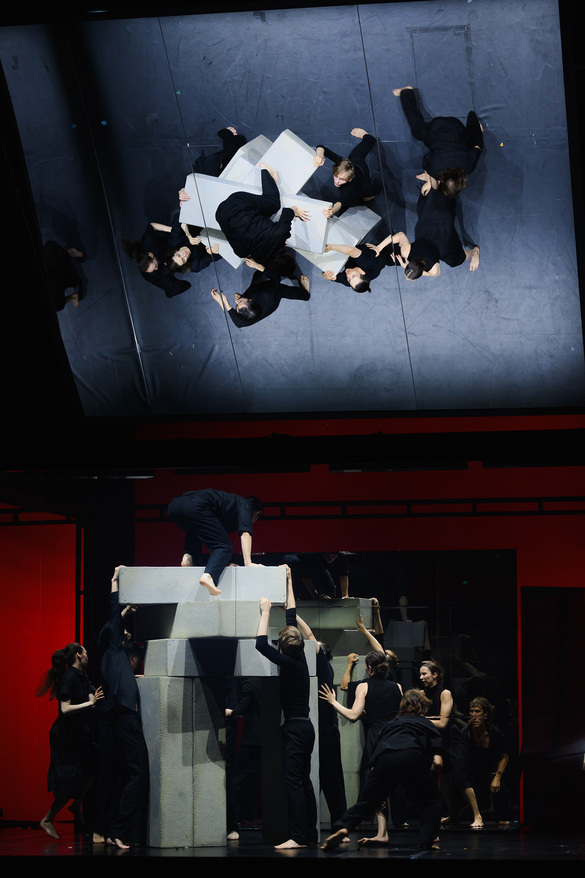

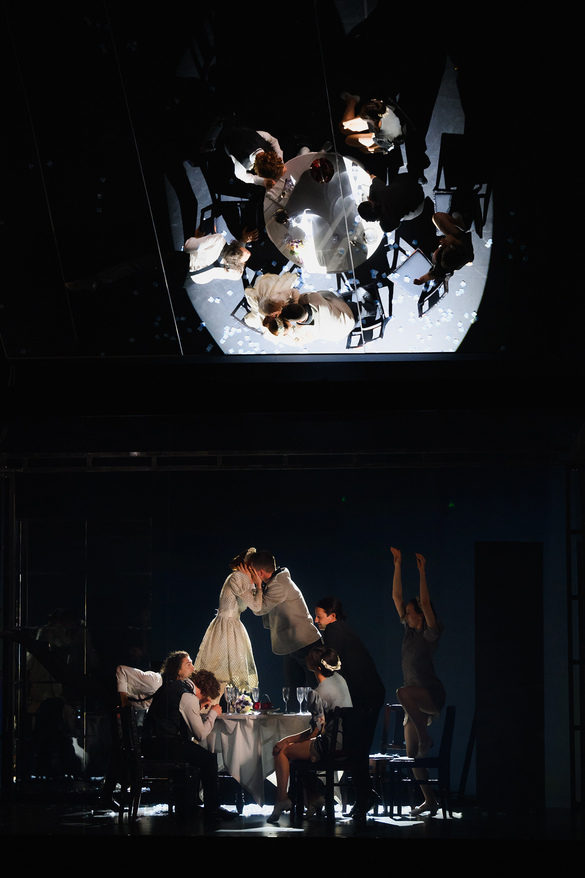

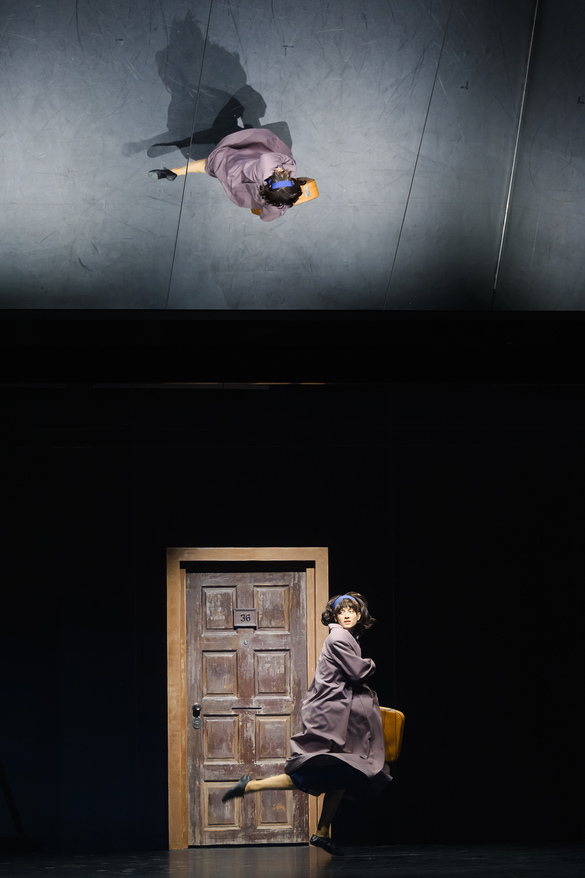

Впрочем, мы знаем, что Дюсапен вдохновлялся французской барочной оперой-балетом, а еще монтевердиевским Орфеем, откуда заимствовал речитативность, но переместил фокус с мужского персонажа на женский. Да и без Дюсапена давно известно, что миф о невозможности быть с возлюбленной — как и любой миф — вечен и не имеет временного измерения. Не имеет и пространственного (где тот Аид, кто его видел?) и поэтому так хорошо годится для повествования о сложных и тонких движениях духа, которые толком и не зафиксируешь. Развертка, которая появляется на сцене после пролога, тоже будто потусторонняя и не предполагает возможности для фиксации взгляда. Два короба, где артисты балета musicAeterna dance разыгрывают параллельные события, над каждым из них — по зеркалу, на просцениуме — Он и Она. Или, что правильнее, Она и Он. В правом коробе женщина с саквояжем в руке бежит на месте на фоне закрытых дверей, в левом — вечеринка, недобрый душный праздник. Музыка тревожит и холодит сердце, слова повествуют о несовпадении чувств по причине несовпадений вселенных. Вот начало мучительной разобщенности.

Фото: Никита Чунтомов

Потом двое будут искать друг друга с завязанными глазами, женщина бросит саквояж и попытается проникнуть в дверь. Перед зрителем предстанет очередь к писателю, мэтру. Вот мать и ребенок, мать включит в духовке газ, а огня зажигать не будет. Чем дальше движется действие, чем страннее перетекают чувства, тем более сновидческим будет происходящее на сцене, но смысл останется очень ясным. Люди в белых одеждах и красном свете в зеркальной комнате пытаются разбить свое отражение, увидеть, вероятно, что-то за пределами себя, выйти из изоляции. В финале, где драматическое напряжение нарастает, чередой идут образы Святого Себастьяна, Юдифи и Олоферна, Пьеты, омовения ног — живые картины в исполнении детей на фоне милого камерного занавеса, как из домашнего театрика. Библейские сюжеты превращаются в детские игры и после — исчезают в огне. Конечно, здесь видна связь и с барочными «страстями», но в более широком смысле это эпитафия европейской опере. Она, создав много прекрасного, так и не смогла предложить никакого спасения от внутреннего ада, в котором пребывают герои. И если предположить, что наблюдаем мы за всем из пространства духа,

где времени не существует, то в финале мы видим одновременно причину и следствие страдания, замкнутый круг страсти и страстей, и выхода нет.