Выживет только бумага

ФОТО:

АРСЕНИЙ НЕСХОДИМОВ

ФОТО:

GETTY IMAGES, АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

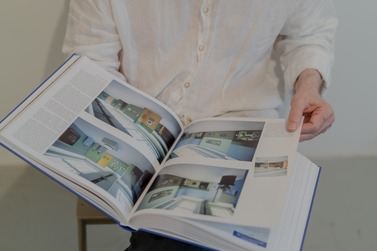

Архитектор Юрий Аввакумов нарасхват. В Русском музее проходит выставка «Наш авангард», над созданием которой он работал, впереди еще пять выставок, включая Владимира Татлина в центре «Зотов», Архипа Куинджи в Русском музее и «Бумажную архитектуру» в московском Музее архитектуры, а музей «Гараж» только что выпустил его книгу «Примеры» с подзаголовком «Экспозиция искусства или искусство экспозиции», в которой Аввакумов обобщает опыт архитектора выставок и музеев с 1983 по 2025 год. Арт-критик Павел Герасименко поговорил с архитектором о самой незаметной и важной работе, которая соединяет зрителя с искусством, о современных подходах к выставочному дизайну и о том, почему бумажная архитектура долговечнее, чем та, что реализовалась в камне или бетоне.

У Аввакумова множество различных творческих идентичностей. Прежде всего он один из создателей, а в дальнейшем пропагандист и архивист направления «Бумажная архитектура», возникшего в начале 1980 годов. Именно Аввакумов придумал выражение, которым группа молодых архитекторов описывала архитектурные фантазии и невообразимые проекты в прямой преемственности с работами Малевича, Лисицкого, Якова Чернихова и Ивана Леонидова. Пожалуй, лучшее определение притягательности бумажной архитектуры дал критик Григорий Ревзин: «Это не концептуальные схемы, не абсурдистские ребусы, не стилизации чертежей авангарда, это — миры, в которые хочется попасть и про которые одновременно понимаешь, что попасть, пожалуй, не удастся».

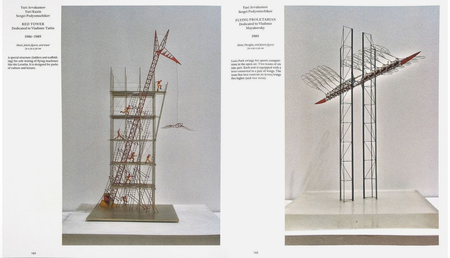

Юрий Аввакумов, «Бумажная архитектура. Антология», 2019

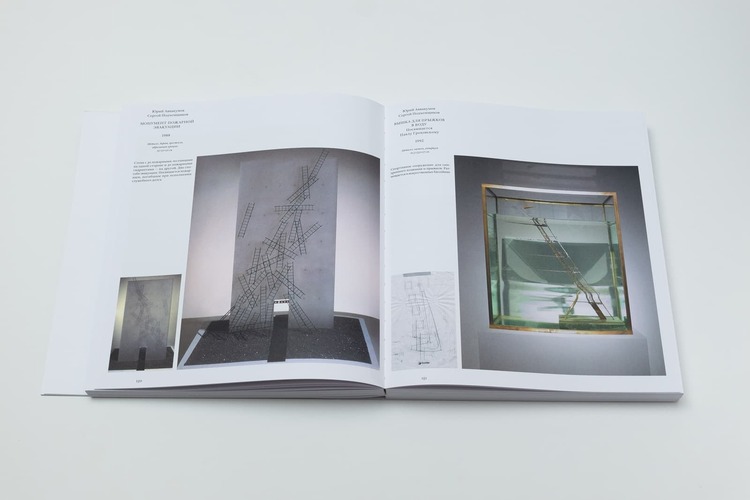

Как современный художник, Аввакумов продолжает исследовать наследие русского авангарда — проект «Русская утопия. Депозитарий», впервые показанный в 1996 году на Венецианской биеннале, получил вид монументального архивного шкафа с выдвигающимися полками, где собраны архитектурные эскизы и проекты, объясняющие генетическую связь авангарда и тоталитаризма даже более доходчиво, чем это сделано Борисом Гройсом в знаменитой книге «Стиль Сталин».

По натуре Аввакумов — скорее математик: он способен логически разложить зрительский аффект от встречи с искусством и выразить его в цифрах расстояния между картинами и источниками света, между посетителями выставки и произведениями искусства, и тому подобное. Эта гуманистическая трезвость внушает симпатию и надежду — в любой проект закладывается поправка на человеческое несовершенство его зрителя.

Проект «Русская утопия. Депозитарий», Юрий Аввакумов, «Примеры», 2025

Выставка «Наш авангард», Русский музей

В хронологическом порядке в книгу «Примеры» входит ваш последний законченный и реализованный проект для Русского музея — выставка в корпусе Бенуа «Наш авангард», которая сразу вызвала большой зрительский интерес и высокие профессиональные оценки. Как она выглядит для автора после завершения? Если шире, то как и когда вы объективируете свою работу и «отпускаете» сделанное?

Когда книга готовилась к печати, в последний момент появилась возможность добавить в нее пару разворотов, и я с радостью вставил разворот с проектом выставки русского авангарда в корпусе Бенуа. В тот момент мне уже было все равно, реализуется она или нет, ведь проект уже сделан, значит, в моем сознании он состоялся. Проект всегда лучше реализации, в нем нет строительных погрешностей, скрыта человеческая халтура. Понятно, что я сейчас выступаю как апологет бумажной архитектуры.

Юрий Аввакумов, «Примеры», 2025

Выставка «Наш авангард», Русский музей

Посетители и экскурсии движутся по музею, не вдаваясь во внутреннюю логику экспозиции авангарда, и обращают внимание только на знаменитые имена и шедевры. Как автору вам обидно такое зрительское пренебрежение специально выстроенной последовательностью работ и течений или вы принимаете это как неизбежность?

Это интересный вопрос, который я почему-то опустил в книге. Для меня он связан с пространственной организацией музейного здания. В музеях XIX века, как венский Кунстхисторише или наш «цветаевский» (ГМИИ им. Пушкина. — Прим. The Blueprint), само здание сформировало тип демонстрации коллекции, экспонируемое искусство разворачивалось перед зрителем из зала в зал, чаще всего в хронологическом или тематическом порядке. В 60-е годы прошлого века в музеях появились так называемые универсальные пространства — архитекторы стали проектировать залы площадью 1,5–2 тысячи метров, вроде музея в Сан-Паулу Лины Бо Барди или Третьяковки на Крымском Валу в Москве. Показывать в них что-либо можно было, только застроив эти залы временными стенами. И это было здорово — экспозиции отличались одна от другой, у выставочных архитекторов были заказы. Директор музея Гуггенхайм Том Кренц приводил в качестве модели идеального музея белую пустую коробку с кран-балкой. Долго ли, коротко, выяснилось, что очень накладно искать под каждую выставку отдельный бюджет на застройку. Когда есть спонсоры — это хорошо, но что, если их нет?

"

Проект всегда лучше реализации, в нем нет строительных погрешностей, скрыта человеческая халтура

Теперь архитекторы проектируют музеи с «павильонным» расположением залов, как в Лувре Абу-Даби или, последний пример, в музее LACMA Питера Цумтора в Лос-Анджелесе. В нем на одном уровне под одной кровлей разместилось 24 бетонных галереи площадью 100–300 квадратных метров. Критики уже назвали их часовнями. Между часовнями можно гулять, наружные стены галерей тоже служат для экспонирования искусства. В часовнях в будущем предполагается демонстрировать обширную коллекцию, или, вернее, коллекции музея, но не по линейному принципу, а как клипы, ротируя вещи из коллекций так, чтобы из них складывались новые истории. Этот способ существенно увеличивает демонстрационные возможности музеев. Из запасников извлекаются произведения, которые в линейных историях не нашли бы себе места как второстепенные, не укладывающиеся в общепринятую канву.

В корпусе Бенуа, построенном в начале прошлого века как Дворец искусств с анфиладным расположением залов, я решил вообще игнорировать планировку и предоставить посетителю возможность гулять, как он хочет. Я предложил кураторам начать рассказ с «Союза молодежи» (художников, которые в него входили, первыми стали называть авангардистами), а закончить «Победой над Солнцем» как звуковой кульминацией парада авангардных течений, хотя опера и выбивалась из хронологического маршрута. В идеале зритель должен гулять с планом в руке — может быть, в постоянной экспозиции так и будет. Главной задачей стало отличие одного зала от другого, в частности в цвете, которым занималась Алена Кирцова. Цветов было всего семь, но подряд по залам они не повторялись. Надо сказать, что на бетонных стенах в разнокалиберных павильонах-часовнях LACMA такую выставку было бы сделать сложнее. Даже не знаю, как можно было бы срифмовать «Головы» Малевича и Филонова, в Бенуа экспонированные на одной стене, только в соседних залах.

Выставка «Наш авангард», Русский музей

Выставка «Наш авангард», Русский музей

И еще об этикетках: средняя скорость чтения этикетки 10–30 секунд, среднее время, которое посетитель тратит на один экспонат в музее, составляет 4–5 секунд, а в конце осмотра 2 секунды. Средняя скорость чтения аннотации — 100–500 знаков в минуту. Если мы сложим и умножим 400 экспонатов выставки «Наш авангард» на минимальное время рассматривания экспонатов и чтение, то получим около трех часов. Это полтора полноценных сеанса — психологически невозможная вещь для зрителя. Мы, конечно, сокращали информационное поле насколько возможно, даже использовали искусственный интеллект для редактирования аннотаций и сведения их к одному формату в 1800 знаков, но этикетку так не сократишь — в ней должно быть название, год и имя автора. Так что посетителю приходится самостоятельно регулировать, что смотреть и что читать в выставочном зале.

"

Средняя скорость чтения этикетки 10–30 секунд, среднее время, которое посетитель тратит на один экспонат в музее, составляет 4–5 секунд, а в конце осмотра 2 секунды

Что вы думаете о музейном буме, который случился в Европе последних 20–30 лет как часть туристического бума, а в России как социальный феномен последнего десятилетия? С одной стороны, он дает архитектору выставок больше работы и делает профессию более востребованной. С другой...

Ничего не знаю про музейный бум. Число музеев в пересчете на сто тысяч жителей в последние полвека не увеличилось — это константа. Три года назад у меня вовсе не было работы, отменились одна за другой штук семь выставок, потому что финансирование культуры резко сократилось, а появились деньги — и в этом году я делаю одновременно пять выставок, в том числе Владимира Татлина в центре «Зотов», Архипа Куинджи в Русском музее, «Бумажную архитектуру» в московском Музее архитектуры. Да, к отечественным менеджерам от культуры пришло осознание того, что музей — это часть туристической индустрии, причем в широком смысле: не только деньги за билеты на выставку, а транспорт, гостиницы, питание, другие косвенные расходы, которые несет турист, приезжая в другой город за образцами культуры, как когда-то паломники ездили поклониться святым мощам. Это на самом деле очень большие деньги.

Юрий Аввакумов, «Бумажная архитектура. Антология», 2019

Благодаря вам и небольшому числу ваших коллег за короткое время зрители если не научились разбираться в выставочном дизайне, то стали гораздо чувствительнее к нему, настолько, что неудачная экспозиция способна вызвать почти физическое раздражение, а хорошая — принести явное удовольствие. Как вы оцениваете эту перемену взглядов публики? Это эволюция или революция?

Что-то я сомневаюсь, что публика стала разбираться в дизайне, когда в нем мало разбираются даже музейные работники. Недавно прочитал про одну и ту же выставку: «ужасно маленькие, нечитаемые этикетки» у одного критика и «прекрасный удобный этикетаж» у другого. Это про этикетки размером с писчий лист, которые трудно прочесть только слепому. Давно заметил по книгам отзывов, что, если посетитель не знает, что про выставку написать, он пишет про этикетки. Считается, что публика любит театрализованные выставки, со всякими историями, с локальным театральным светом, шумами и музыкой, но известно, что посетитель от световых пятен в темноте устает сильнее, чем в пространстве рассеянного дневного света. При этом наш народ очень литературоцентричен, но для меня это не значит, что повествовательность нужно использовать где попало. Как прием она может быть хороша в политехнических музеях, но в музеях изобразительного искусства оборачивается литературщиной.

"

Давно заметил по книгам отзывов, что, если посетитель не знает, что про выставку написать, он пишет про этикетки

«Видимость» архитектуры и профессии архитектора для общества, к сожалению, невелика. Хотя существует феномен «звездной» архитектуры, в целом архитекторы не особенно известны, и имена наших современников не всегда «на слуху» у широкой публики. Где архитектор заметнее — в постройках или в экспозиционном оформлении?

Архитекторы, проектирующие музеи, заметны благодаря интернету больше, чем строящие массовое жилье или торговые центры. То есть культура в сознании горожан играет большую роль, чем среда обитания. Архитекторов, совмещающих занятия современным искусством, архитектурой выставок и собственно строительной практикой, мало, хороших почти совсем нет. Разумеется, в принципе любой архитектор при правильно составленном техническом задании способен спроектировать выставку, но далеко не всегда эта выставка будет адекватна экспонируемому искусству. Звездных архитекторов чаще привлекают к проектированию выставок-блокбастеров. В Москве это было только раз, когда Даниэль Либескинд делал выставку «Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии». Отлично, кстати, сделал. И я хорошо помню в Берлине его выставку «Берлин-Москва» лет тридцать назад.

Ханс Холляйн был для меня образцом архитектора, погруженного в изобразительное искусство, — он проектировал интерьеры, музеи, театры, выставки всегда очень ярко и запоминающе. И участвовал в художественных выставках. В 1996 году он как комиссар архитектурной выставки на Венецианской биеннале выбрал мою скульптуру «Рабочий и колхозница International», я тогда стал единственным российским участником в главном павильоне Джардини (через 20 лет такое же приглашение получил Тотан Кузембаев — вот и все российские архитекторы в основных выставках биеннале). А в 2003-м Холляйн сам показал, как делаются художественные жесты: в саду палаццо Зенобио выставил надувную 15-метровую бутылку водки «Абсолют» с настоящей гондолой внутри.

Ханс Холляйн, выставка ABSOLUT ORIGINALS в палаццо Зенобио, Венеция

Вы готовы работать с новейшим художественным материалом? Нужно ли вам, чтобы искусство «отлежалось», приобрело статус и культурную значимость? Что вам как архитектору выставок категорически не интересно?

Я работал с современным материалом, самым разным. И сам себя отношу к современному искусству, правда, теперь уже прошлого века. В книге есть несколько моих инсталляций, которые я привожу как примеры работы с пространством. Одна из них была построена в Этнографическом музее в Улан-Удэ из байкальских камней, деревянных жердей и плетеных сетей из конского волоса. Называлась инсталляция «Небесные камни Хухэрдэй Мэргэна», занимала площадь около тысячи квадратных метров. Мне написали потом из музея, что моя работа соединила традиции, мифы и современное искусство. Было приятно.

Вы описываете в книге сложные отношения, которые сложились у вас с пафосом оперы и академического искусства. Тем не менее нет ли идеи поработать в театре?

Это не сложные отношения, а скорее смешные. В оперу я почти не хожу, хотя слушаю без всякого отвращения. Академическое искусство люблю, как люблю вообще искусство. Испытываю сложности с театром, потому что, как сказал один мой приятель, «там кричат». Люблю искусство, не люблю искусственность.

Когда вы бываете в других музеях и смотрите выставки, можете ли вы встать на место «обычного зрителя», или профессионал в вас всегда побеждает?

Профессионал побеждает, в спорте всегда так. Но в какой-то момент посещения музея, когда профессионал все вокруг «отсканировал», наступает облегчение, и мозг отдается искусству. Чаще всего это выражается в чувстве восхищения теми, кто это искусство создавал.

Музей природы и охоты, Париж

Дом-музей Джона Соуна, Лондон

Музей Джона Хантера, Лондон

У вас есть любимые музеи?

Есть. Например, Музей природы и охоты в Париже, в Марэ. Там современное искусство совершенно волшебным образом вплавлено в инсталляции из ружей, рогов и чучел. Очень был в свое время впечатлен музеями Джона Хантера — хирурга и анатома, и Джона Соуна — архитектора. Их можно смотреть парой, так как расположены они друг напротив друга на Линкольнс-Инн в Лондоне. И, разумеется, Музей археологии в Неаполе. Но музей в Неаполе — это еще и сам Неаполь с окрестностями, без них он потерял бы половину своего обаяния.

На титуле новой книги перечислены города, для которых вы создавали проекты. Какие города и места вы особенно любите и ощущаете близкими?

Проще сказать, какие не люблю. Это Магадан, в котором я никогда не был, хотя выставку Василия Шухаева, отбывавшего там срок, спроектировал. Выставка, судя по фото и отзывам, получилась хорошая, а город, судя по всему, очень тяжелый.

Вместо того чтобы мириться с неизбежными ограничениями в работе архитектора выставок, которые всякий раз накладывает новое пространство, не проще ли построить музей самому, с нуля? Каков он — ваш «воображаемый музей» (не по Андре Мальро)? Расскажите о созданных вами музеях, которые вошли в книгу «Примеры» только в статусе нереализованных проектов?

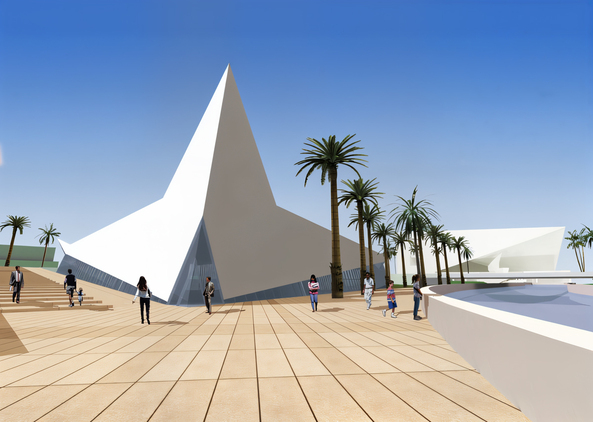

В книгу вошли проекты музейных зданий в Петербурге — центр современной культуры в Новой Голландии, во Владикавказе — центр современного искусства, в Абу-Даби — выставочный павильон на острове Саадият, в Коломне — музей органической культуры, в Москве — усадьба Голицыных, музей коллекций Щукина и Морозова. Все они воображаемые, кроме усадьбы — она давно в стройке, только стройка уже третий год заморожена, дом разрушается, а это памятник культуры.

Павильон в Абу-Даби, остров Саадият, 2007. Проект Юрия Аввакумова и Андрея Савина

Усадьба Голицыных, ГМИИ, 2014-2017. Проект Юрия Аввакумова и Георгия Солопова

Усадьба Голицыных, ГМИИ, 2014-2017 / проект Юрия Аввакумова

Усадьба Голицыных, ГМИИ, Москва. Проект Юрия Аввакумова и Георгия Солопова

Архитектура — одна из «долгих» профессий, требующая не только больших знаний, но и комплексной вовлеченности. По-настоящему архитекторами становятся поздно и уже на всю жизнь. Спустя полвека и больше в профессии, как вы отвечаете себе на вопрос — зачем я этим занимаюсь?

«Любишь?» — «Кого это?» — «Кого, гречку». — «Обожаю», — как говорилось в одном советском фильме. Я люблю архитектуру, хотя не такая это и «долгая» профессия. Число архитектурных памятников ограничено и постоянно уменьшается. Много мы знаем памятников жилой архитектуры XV века в Москве? Их нет, ничего не сохранилось. Да что XV, сейчас по экономическим причинам уничтожается XX. «Архитектура — это застывшая экономика», — есть такая малоизвестная сентенция. И в мире, если здание не собор, крепость или палаццо, шансов уцелеть у него мало. У изобразительного искусства: картин, рисунков, скульптур, если они попали в частные или государственные собрания, выживаемость гораздо выше. Когда меня спрашивают о бумажной архитектуре, я обычно отвечаю, что по той ее части, которая попала в музеи, будут лет через пятьсот судить о том, как строили в XX веке, потому что других свидетельств не останется.

В мире, если здание не собор, крепость

или палаццо, шансов уцелеть у него мало. У изобразительного искусства: картин, рисунков, скульптур, если они попали в частные или государственные собрания, выживаемость гораздо выше

"