Пять случаев из истории плагиата

Наследники Энди Уорхола проиграли суд об авторских правах — художника признали виновным в незаконном использовании чужой работы. Постановление суда, по мнению заинтересованной общественности, создает прецедент с непрогнозируемыми последствиями — и действительно, как определять, где заканчивается «оммаж» и начинается «плагиат»? И что делать с концептуальным искусством? The Blueprint решил вспомнить некоторые случаи из истории «плагиата», которые во всей красе свидетельствуют: великие художники крадут — и правильно делают.

В прошлую пятницу наследники Энди Уорхола проиграли суд об авторских правах — художника признали виновным в незаконном использовании чужой работы. Речь шла о серии портретов певца Принса, которую Уорхол сделал в 1984 году по заказу Vanity Fair. Основой для портретов послужила фотография певца, которую сделала Линн Голдсмит — ей тогда за нее заплатили $400. После смерти Уорхола серию выкупил его фонд, и в 2016 году она снова появилась в Vanity Fair — Голдсмит при этом в авторах упомянута не была и никакого нового гонорара не получила. Так появился иск, который Голдсмит сенсационно выиграла, — суд признал, что использование работы Уорхола носило коммерческую цель, а значит, перед нами — «недобросовестное использование чужой работы».

Кино

Серджо Леоне

vs

Акира Куросава

«За пригоршню долларов», 1964

«Телохранитель», 1961

«Синьор Леоне, я только что посмотрел ваш фильм и могу сказать, что это очень хороший фильм. Правда, это мой фильм», — в 1964 году написал Акира Куросава в письме Серджо Леоне. Фильм Леоне, который только что посмотрел японский классик, был великий спагетти-вестерн «За пригоршню долларов», где Клинт Иствуд впервые сыграл безымянного стрелка. Фильм, с которого он был практически покадрово переносят, снял за три года до этого сам Куросава, — и назывался он «Телохранитель» о самурае-одиночке в Японии XIX века.

«За пригоршню долларов», 1964

«Телохранитель», 1961

Куросава, вполне понимая художественную ценность картины Леоне, тем не менее без компенсации оставаться не собирался — так сложилась одна из самых миролюбивых историй в мировой хронике плагиата, которая показала, что если один гений ворует у другого — то никакой катастрофы в этом нет, главное, чтобы вовремя подключились продюсеры. В случае Куросавы—Леоне именно они урегулировали дело во внесудебном порядке и выплатили Куросаве $100 тыс. компенсации, а также 15% от мировых сборов. Леоне, впрочем, немного побрыкался (безусловно, чисто из спортивного интереса) и заявил, что Куросава, конечно, сам все подсмотрел в классических романах американского нуара, а он, Леоне, просто «вернул все на родину».

Надо сказать, что дело и Леоне, и Куросавы (который, конечно, был большим фанатом американской культуры) сейчас продолжает Квентин Тарантино, который, во-первых, крадет у обоих, а во-вторых, этого совершенно не скрывает.

Литература

Мартин Эмис

vs

Джейкоб Эпштейн

Случаи литературного «плагиата» подсчету в принципе не поддаются — в каком-то смысле можно сказать, что все так или иначе — вариация Гомера (у которого можно найти много «отсылок» к эпосу о Гильгамеше) или Ветхого завета (в котором тоже без Гильгамеша не обошлось) — но и отношение к заимствованиям гораздо более спокойное, нежели чем в кино, например. Мольер, говорил «Я беру свое добро всюду, где его нахожу», Гейне — что для «поэтов не существует заповеди „не укради“», Зюскинд — что «литературная амнезия — необходимое условие для занятия писательством», список можно продолжать долго. И история литературы знает множество случаев так называемого заимствования — вспомнить хоть великий роман Лоуренса Стерна «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена», куда автор ничтоже сумняшеся вставил кусок из «Анатомии меланхолии» Роберта Бертона.

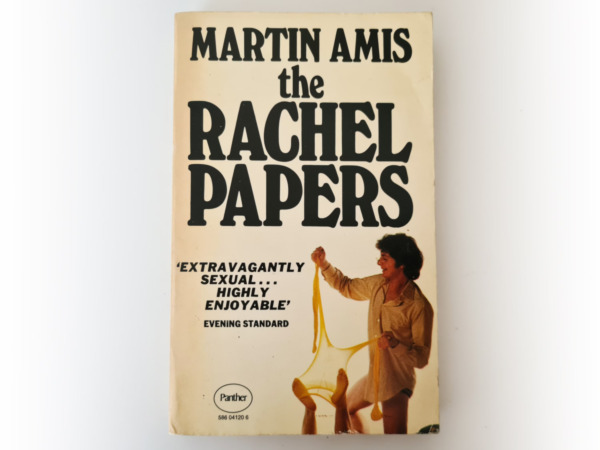

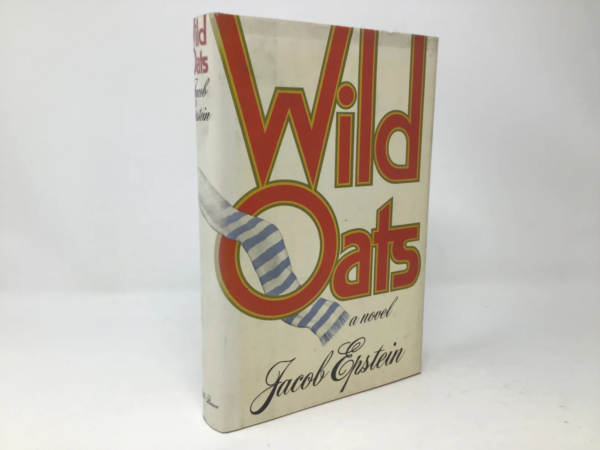

Один из самых показательных случаев спокойной реакции литераторов на подобное — история с дебютным романом недавно умершего классика британской послевоенной прозы Мартина Эмиса. В 1980 году он работал литературным обозревателем в The Observer и написал рецензию на дебютный роман выпускника Йельского университета Джейкоба Эпштейна «Овсянки». «Читая книгу, я нашел примерно 50 цитат из собственного дебютного романа „Записки о Рейчел“, — писал Эмис. — Но вообще граница между заимствованием и влиянием и плагиатом бесконечно расплывчата. Есть в этом хождении по грани что-то подсознательно мазохистское». Эпштейн перед Эмисом извинился и сказал, что сам не понимал, что «цитирует» (без указания источника) книгу Эмиса 1973 года.

Изобразительное искусство

Энди Уорхол

vs

все

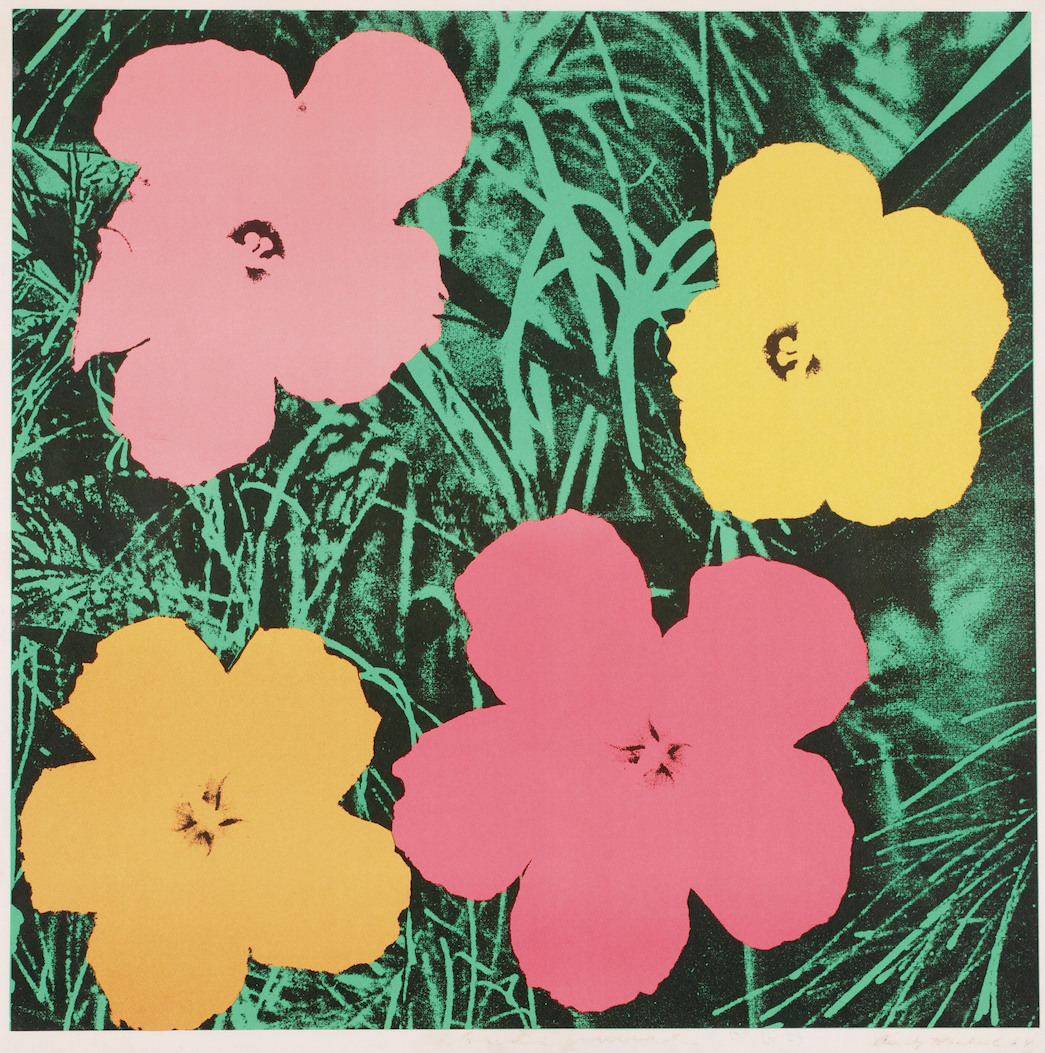

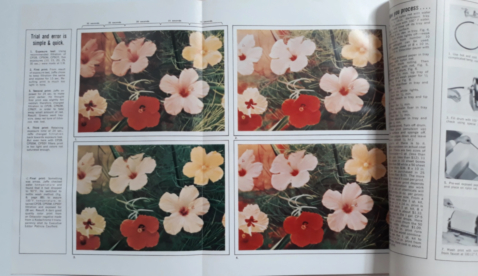

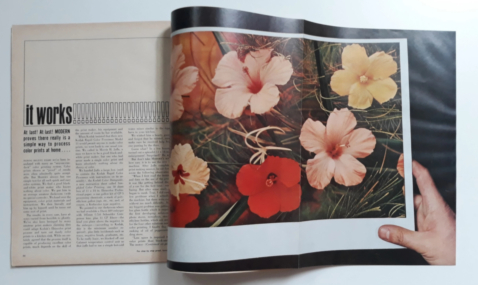

Сейчас отец поп-арта посмертно обвиняется в плагиате, при жизни художнику-концептуалисту, который сознательно работал с тиражной и цитатной составляющими поп-культуры, тоже не удалось избежать претензий. В 1964 году Уорхол выпустил свою, как сейчас понятно, программную работу под названием «Цветы» (в 2011 году она оценивалась в два миллиона фунтов), в основе которой были фотографии художницы Патрисии Колфилд, впервые напечатанные в том же году в журнале Modern Photography.

Это, впрочем, стало известно не сразу, а спустя два года — когда художница подала на Уорхола в суд и потребовала компенсации. Дело было урегулировано во внесудебном порядке, но Уорхол торжественно поклялся не использовать больше в своих работах произведения других людей. О том, насколько он обещанному следовал (никак, разумеется), можно судить и по текущему иску, но тем не менее стоит отметить — если в истории изобразительного искусства есть святой отец от «плагиата», который выдает индульгенции на использование чужих работ, то это, конечно, Уорхол.

Джефф Кунс

vs

Арт Роджерс

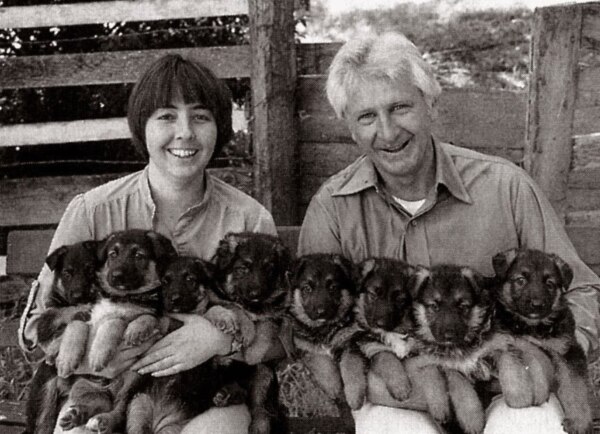

Из живых художников главный продолжатель дела Уорхола — конечно, певец китча и художественная персонификация всех ужасов капитализма в глазах прогрессивной общественности Джефф Кунс. Его, регулярно использующего в своих работах тиражную символику, обвиняли в плагиате не один раз. Самый показательный — «дело о щенках» 1991 года.

Тогда фотограф Арт Роджерс подал на Кунса в суд, утверждая, что скульптура Кунса, который к этому моменту уже был одним из самых успешных художников на планете, «Ряд щенков» — полная копия его фотографии. Дело шло полгода, и Кунс, который теперь даже не судится, а сразу платит, пытался доказать и суду, и общественности, что да, копия (открытку с этой фотографией он увидел в аэропорту за три года до этого и тут же отправил в свою студию), но в этом и вся суть работы. Практически, но не полностью, воспроизводя умильную открытку с щеночками, Кунс таким образом высмеивает всю подобную эстетику. Суду, впрочем, на концептуальные изыскания Кунса было плевать, и Роджерс дело выиграл. Сколько заплатил ему Кунс, неизвестно, но порядок иска был такой — Роджерс требовал $375 тыс. в качестве возмещения ущерба и $2,5 млн в качестве штрафной компенсации.

Музыка

The Beatles

vs

Чак Берри

Come Together The Beatles, 205-е место в списке «500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone», пацифистский гимн и несостоявшийся официальный предвыборный джингл ученого и одного из главных пропагандистов ЛСД в истории человечества Тимоти Лири (он с ним планировал выигрывать пост губернатора Калифорнии у Рональда Рейгана, но был предусмотрительно посажен в тюрьму за хранение марихуаны) — тоже часть великой истории плагиата.

Автор песни, стартовавшей в 1969 году с первой строчки хит-парада Billboard, Джон Леннон, в принципе, никогда не скрывал, что так называемый источник вдохновения для трека — это песня You Can’t Catch Me Чака Берри 1956 года. Для того чтобы обнаружить сходство, владельцам прав на песню Берри потребовалось четыре года — и в 1973 году владелец звукозаписывающей компании Big Seven Music Моррис Леви подал на Леннона в суд. Дело было решено во внесудебном порядке, но к явному выигрышу Леви. Леннон, который к этому моменту был одним из самых знаменитых певцов на планете, согласился записать три песни из каталога Big Seven Music. Ya Ya вышла в 1974-м, You Can’t Catch Me на следующий год, а Angel Baby после смерти певца в 1980 году.