Искусство

сердец

ФОТО:

АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

В самом разгаре сезон биеннале — выставки и фестивали, посвященные современному искусству, идут одновременно в очень разных локациях: от Красноярска до японского города Нагоя. О чем говорят эти экспозиции? Пересекаются ли темы старейшей бразильской биеннале и первой биеннале в Бухаре? Об этом The Blueprint поговорил с кураторами и искусство-ведами, посетившими экспозиции.

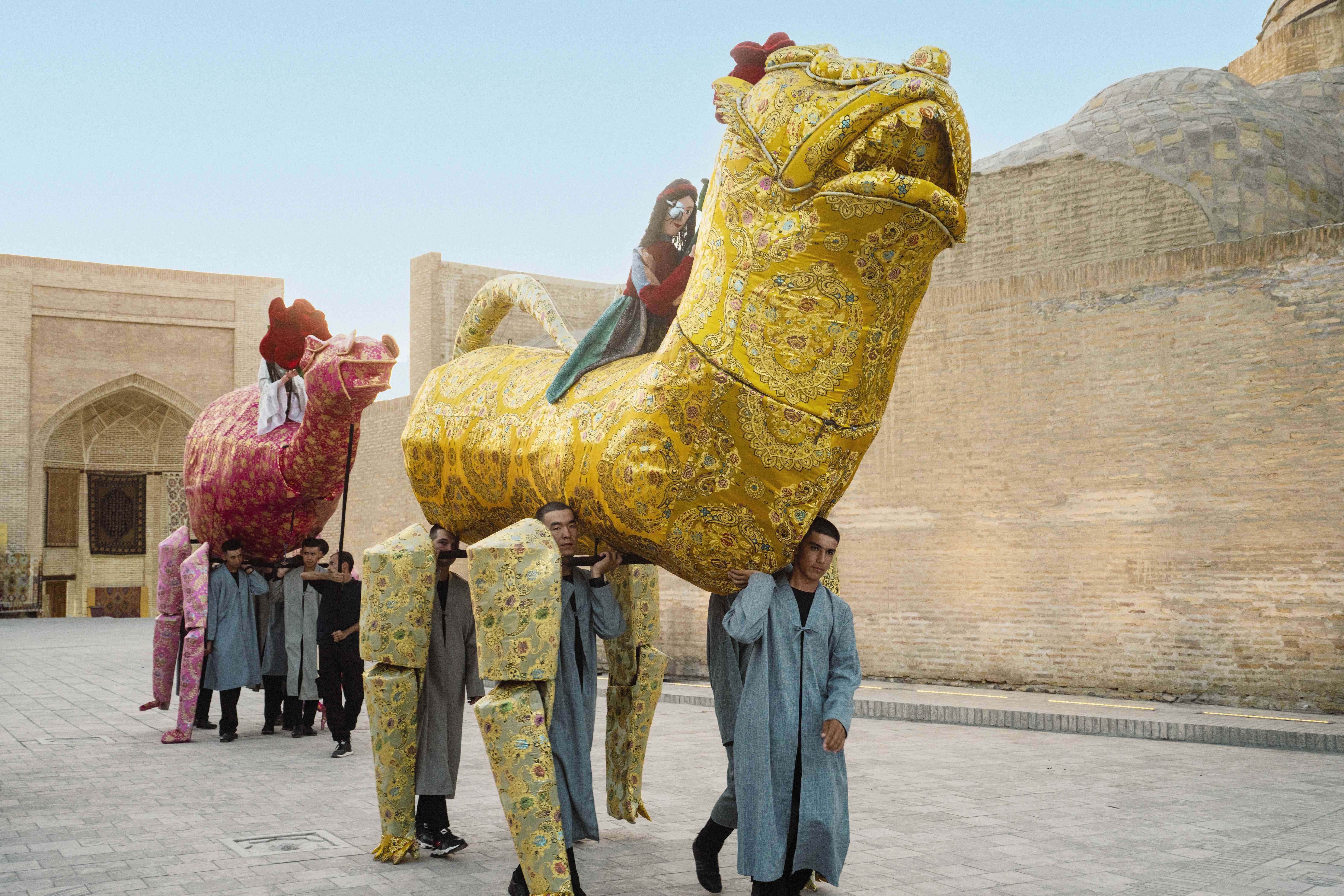

Камруззаман Шадхин, Завкиддин Ёдгоров

Первая биеннале в Бухаре «Рецепты для разбитых сердец»

С начала осени и вплоть до 20 ноября в Узбекистане продолжается первая Бухарская биеннале. Председатель Фонда развития культуры и искусства Узбекистана (ACDF) Гаяне Умерова, а также куратор Диана Кэмпбелл и креативный директор архитектурного бюро WAiWAi Ваэль Аль Авар выбрали темой дебютной выставки «Рецепты для разбитых сердец» — более 70 художников (преимущественно местных) постараются помочь своим зрителям справиться с душевными невзгодами. Кураторы отмечают, что Бухара для них — место столкновения разных времен и народов; мультикультурный «плов», способный вылечить любую болячку. Мероприятие заняло несколько точек в историческом центре города в руинированных медресе, мечети и караван-сарае.

По словам Саши Перегон, руководителя отдела коллекции музея «Гараж», «в фокусе биеннале оказались темы потери себя и своего дома, желание его восстановления». Образ «разбитых сердец» служит здесь центральным лейтмотивом. Так, A Donkey Will (2025) Маджид Аль-Румайхи (совместно с Анхаром Салемом и Искандером Хакимовым) — двухканальная видеоинсталляция с осликом — это пересказ сказки Ходжи Насреддина; история о потерянности в мире. А тотальная инсталляция Home of Hope (2024-2025) кореянки из Узбекистана Жени Ким (J.Kim), созданная совместно с Зилолой Саидовой, Зохиром Камоловым и Макфузой Салимовой выполнена в образе дома, совмещающего в себе текстильную традицию, птиц, исчезнувших из-за засухи, и фотографические портреты городских жителей.

1. Маджид Аль-Румайхи, Анхар Салем, Искандер Хакимов, A Donkey Will, 2025

2. Женя Ким, Зилола Саидова, Зохир Камолов и Макфуза Салимова, Home of Hope, 2024-2025

Шоназар Джумаев,

Эрика Верзутти, «Башня из гранатов», 2024–2025

Расулджон Мирзаахмедов, Химали Сингх Соин, Дэвид Соино Таппесер, Longing, 2024–2025

Локализация арт-рынка и смещение на Восток — такие два тренда отмечает в Бухаре куратор и директор галереи Serẽne (Москва/Лугано) Александр Бланарь. Каждый проект биеннале был сделан зарубежным художником совместно с узбекским коллегой. Например, местный художник Шоназар Джумаев построил с помощью бразильянки Эрики Верзутти «Башню из гранатов» — стоящие друг на друге деревянные плоды, чья выверенная геометрия и, конечно, материал напоминают о бухарской традиции резьбы по дереву. Проект Longing ткача Расулджона Мирзаахмедова (десять лет — с коллекции 2005 года — работавшего с Оскаром де ла Рентой) сделан вместе с индийской писательницей и перформером Химали Сингх Соин и музыкантом немецкого происхождения Дэвидом Соино Таппесером — это шелковое полотно, протянутое через арык (оросительный канал) Шахруд, некогда доставлявший в город питьевую воду. Впрочем, по мнению Бланаря, местные художники оказались не самыми популярными на выставке: «Все равно больше внимания привлекал сэр Энтони Гормли (британский скульптор-монументалист. — Прим. The Blueprint) и его проект Close, созданный вместе с реставратором Темуром Джумаевым». Лабиринт из каменных фигур человеческого (или в два раза больше) роста сочетался на выставке с food-медитацией Чон Кван — вдумчивого принятия пищи на камнях.

Энтони Гормли, Темур Джумаев, Close, 2024-2025 / Фото: Adrien Dirand

Еще одно громкое имя биеннале — египетский художник Ваэль Шавки, художественный руководитель предстоящего Art Basel в Катаре. «Он представил две работы, созданные вместе с узбекским мастером Юрабеком Сиддиковым, — продолжает Бланарь, — посвященные исторической славе Бухары. Это выгравированные медные панели, оформленные в стиле персидских и азиатских рукописей». Другим открытием стал видео-арт казахского режиссера Айсултана Сеитова, запечатлевший станцию метро и печальных героев, смотрящих на зрителя с экрана; экран при этом находится в караван-сарае. «Очень романтично и грустно», — резюмирует Александр.

1. Минарет Калон. Фото: Нарфиса Парпиева / Uzbekistan Art and Culture Developmant Foundation 2. Ваэль Шавки, Юрабек Сиддиков, Untitled, 2025

36-я биеннале в Сан-Паулу «Не все путники ходят по дорогам: о человечестве как практике»

Основанная в 1951 году биеннале искусств в Сан-Паулу — это второе по старшинству подобное мероприятие в мире (после, разумеется, Венецианской биеннале). Выросшая из задач ликбеза — чтобы распространять знание о бразильском искусстве — выставка давно превратилась в одно из важнейших арт-событий мира. Заглавная тема 36-й биеннале — цитата из стихотворения современной бразильской писательницы из африканской диаспоры Консейсан Эваристо «Не все путники ходят по дорогам: о человечестве как практике». Соответственно, в центре внимания оказалось само понятие «человеческого». Над загадкой ломало голову 125 художников (в том числе 28 местных), многих из которых в Бразилии еще не экспонировали; половина произведений — мировые премьеры, созданные специально для выставки.

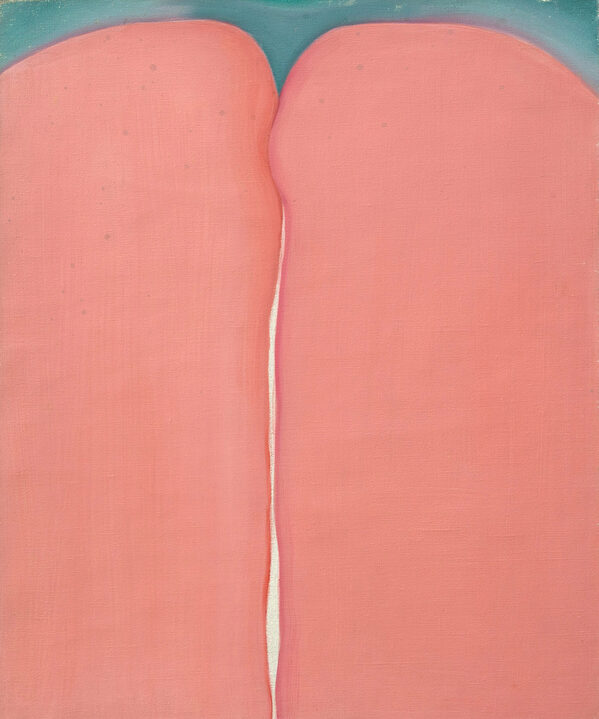

Фирелей Баэс, Balangandan (Planisphere 1587), 2025

Югетт Каланд, Bribes de corps, 1973

«Ключевой тренд выражен в названии биеннале, — утверждает Дмитрий

Белкин, младший куратор выставочных проектов дома культуры “ГЭС-2”, —

это возвращение к человеку. За последние 15 лет многие подустали от бесконечных выставочных проектов про этику слизи и метафизику нефти». «Возвращение» мыслится кураторами как путь объединения с природой. Соответственно образы на выставке преимущественно биологические — от мангровых лесов до коллективного мозга крабов. Белкин дополняет: «Одно из ключевых слов, которое повторяют кураторы, — interdependence, то есть взаимозависимость. Невозможность создать благоприятные (да хоть какие-то, на самом деле) условия жизни в одиночку».

1. Оливье Марбёф, La Ronde des vies bonnes

2. Эмека Огбох. The Way Earthly Things Are Going II

Фото: Levi Fanan / Fundação Bienal de São Paulo

Ана Райландер Мартис дус Анжус, A casa de Bené. Фото: Levi Fanan / Fundação Bienal de São Paulo

Образ взаимосвязанности поддерживает работа «Дом Бене» (A casa de Bené) молодой бразильской художницы Аны Райландер Мартис дус Анжус. Девять тканых колонн прорастают сквозь пол и потолок трех этажей павильона. По словам Дмитрия, «девять колонн символизируют девять детей ее прадеда Бене. А еще отсылают к дому Бене, который прадед самостоятельно построил в одном из городков крупнейшего горнодобывающего штата Бразилии — Минас-Жерайс. Впоследствии дом был снесен, и дус Анжус по крупицам (буквально собирая останки фундамента) возводит его заново».

Прешес Окоёмон, Sun of Consciousness. God Blow Thru Me — Love Break Me, 2025. Фото: Levi Fanan / Fundação Bienal de São Paulo

Взаимосвязь невозможна без движения — на металлических стойках в пространстве биеннале покачиваются, словно волны, разноцветные полотна полупрозрачной ткани. Инсталляция Sun of Consciousness. God Blow Thru Me — Love Break Me (2025) нигерийско-американской художницы Прешес Окоёмон превращает выставочное пространство в живой ландшафт: по словам архитектора и художника по стеклу Ольги Трейвас, «мхи, медленные струи пара, пруды, корни, неровные дорожки и текстуры почвы создают среду, где природа и пространство павильона почти сливаются». Ощущение погружения добавляют звуковые панели, тихие вибрации и атмосферное освещение — «когда заходишь в инсталляцию, начинает казаться, что ты в уголке парка Иберапуэра, накрытом стеклянным колпаком». Тем не менее Сан-Паулу не всегда звучит внятно — Трейвас полагает, что отказ от традиционных пояснений на стенах делает выставку визуально впечатляющей, но и «порой нечитабельной».

Шестая триеннале в Айти «Время между пеплом и розами»

Крупнейшая выставка современного искусства в Японии проходит раз в три года, начиная с 2010-го; расположена она в Нагое, промышленном городе в префектуре Айти. Нынешний художественный руководитель триеннале — основатель Фонда искусств Шарджи шейха Хур Аль-Касими (ОАЭ) — возглавила в 2024 году ArtReview Power 100, став, таким образом, одним из самых известных и уважаемых лиц в арт-сообществе. Тема шестого триеннале — «Время между пеплом и розами». Это снова цитата, на этот раз из стихотворения современного сирийского поэта Адониса. Главные мотивы: «отношения между человеком и окружающим миром», послевоенные разрушения, а также 80 лет с бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Произведения представили 60 художников и групп из 22 стран.

Фостен Линьекула, My body, my archive, 2023 / Фото: Sarah Imsand

Объединяющей темой триеннале стала постколониальная повестка и рефлексия по поводу бесконечных военных конфликтов. Что может служить альтернативой войнам? «Культурное наследие и природа», — словно бы утверждают кураторы. Как поэтично формулирует искусствовед Ульяна Доброва, «полусонный мир вымирающей японской провинции превратился в полусонный бред очарованных этим тихим миром художников». Скажем, сайт-специфик-инсталляция Адриана Вильяра Рохаса Terrestrial Poems разворачивается в заброшенной школе города Сето. На стены наклеены постапокалиптические принты — пугающее напоминание о том, что будущее уже наступило.

Адриан Вильяр, Mi familia muerta (My Dead Family), 2009 / Фото: Carla Barbero

Как и в Сан-Паулу, программа здесь наполнена иллюстрациями из школьного учебника по природоведению. Что, в общем, довольно удивительно: Айти — промышленный регион, как Детройт в США или наш Тольятти. «Пейзаж Инджибарнди» австралийки Вэнди Хьюберт, панно Окодзимы Маки «Завтрашний урожай», а также Морохоси Дайдзиро и его графический лист «Лес перемен», акварель Асано Юрико «Медицинские растения»... «Кажется, художницы не пишут пейзажи, а варят целебные настои, как ботанисты-аптекари или деревенские ведуньи», — делится впечатлениями Доброва. Потомок австралийского народа явуру Роберт Эндрю представил несколько инсталляций: на одной из них крошатся слоистые глиняные холмы; на другой машина наподобие принтера (вместо чернил — вода) орошает параллелепипед из серой глины с песком. Сверху по-явурски написано buru — это может означать как страну, так и песок, время, пространство.

Вэнди Хьюберт, «Пейзаж Инджибарнди», 2024

Окодзима Маки, «Завтрашний урожай», 2017–2018 /

Фото: Mari Habaya

Асано Юрико, «Медицинские растения», 2020

Одна из самых запоминающихся работ выставки — Sea Remember индонезийского постмодерниста Мульяны. «Медузы, кораллы, ежи, — рассказывает Ульяна, — моллюски и водоросли покрывают стены, свисают с потолка, вырастают из напольного покрытия, превращая центральный вход на экспозицию в подводный мир». Обитатели моря связаны крючком — Мульяна выбрал нитки серо-белого оттенка, и риф превратился в гризайль, роспись, выполненную градациями одного цвета.

XVI Красноярская музейная биеннале «Принцип надежды»

Старейшая биеннале в России в этом году празднует 30-летие. Помимо почтенного возраста отличает ее и уникальный концепт — это именно «музейная» биеннале, произведения искусства для нее предоставляют институции со всей страны. Как мы писали, в этом году ее девиз — «Принцип надежды», отсылающий к утопическим проектам деятелей эпохи модернизма. Отвечая на «вопросы о самом главном», поставленные Львом Бакстом, Александром Бенуа, Евгением Лансере, 19 музеев со всей России привезли в Красноярск мини-экспозиции.

Петр Белый. «Звезда и Ленинград»

Коллективный «Музей надежды» будто бы отвечает на вопрос «Что дальше?», нечто вроде мысли Теодора Адорно про «стихи после Аушвица». Однако художники и кураторы ищут не в будущем, а в прошлом. Характерный пример: инсталляция «Звезда и Ленинград» петербургского художника Петра Белого, отсылающая к постановлению оргбюро ЦК ВКП(б), клеймившего «пошляка и подонка литературы» Михаила Зощенко и «взбесившуюся барыньку, мечущуюся между будуаром и молельней» Анну Ахматову. Обоих исключили из Союза писателей СССР и лишили продовольственных карточек, их книги изымали из библиотек, выпуск новых рассказов и стихотворений был приостановлен. Писатели остались без средств к существованию. Поле светящихся, слегка качающихся на ветру камышей, созданных из светодиодных ламп — как выражается Александра Генералова, куратор и админ телеграм-канала «Твой стремный коллаб», «блуждающие огоньки, которые не может погасить ни время, ни те, кто хочет художников уничтожить». Сам художник объясняет смысл своей работы так: «Хрупкие и уязвимые [камыши], никогда не спокойные, они дрожат на ветру. Их мерцающий свет бесконечен, и никакие постановления и даже физическое уничтожение художника не дадут ему угаснуть. Искусство, несмотря на кажущуюся беззащитность, на деле оказывается самой жизнеспособной формой человеческой деятельности».

Василий Мороз, «Надежда стала реальностью»

Поиск будущего в прошлом объясним с точки зрения пространства биеннале. Музейный центр «Площадь Мира» расположен в бывшем Красноярском филиале Центрального музея В.И. Ленина. После распада СССР часть экспозиций и оформления сохранили; эти элементы вступают в прямой диалог с работами биеннале. Например, как утверждает Генералова, «над инсталляцией Василия Мороза со шкафами из раздевалок рабочих норильского Надеждинского металлургического комбината и надписью “Надежда стала реальностью” находится “изначальная” музейная роспись с панорамой дореволюционного Красноярска».

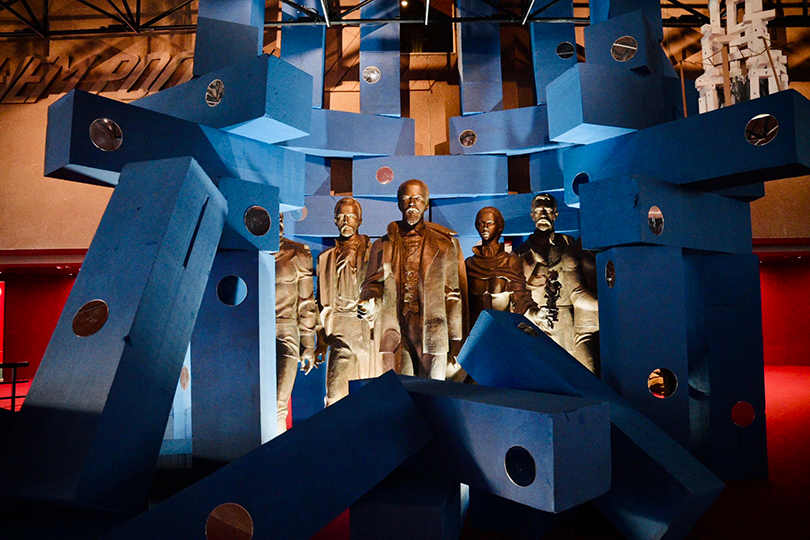

Эскиз к основному проекту участников XVI Красноярской музейной биеннале «Принцип надежды»

Алексей Шидловский, «Телепорт»

Эта многослойность встречает зрителя с порога — в аванзале Музейного центра выстроена большая скульптура, символ «биеннале надежды». Вертикальная композиция из 90 пенопластовых блоков отсылает и к архаической ярусной архитектуре, и к современным деконструктивистским формам. «Нижний ярус вбирает в себя “духов” музея Ленина, — заключает Александра, — бронзовую группу большевиков, которые кажутся одновременно атлантами и титанами».