Главные выставки

августа

ФОТО:

АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Август — время затишья перед бурей. Пока крупные музеи и художественные институции готовятся к сентябрьским открытиям, на авансцену выходят частные галереи, культурные центры и региональные фестивали: на этот раз мы предлагаем обратить внимание на выставку Татьяны Баданиной и Владимира Наседкина в Выксе, историю ткачества в суздальском «МИРА центре», наивные картины Вити Повезло в Нижнем Новгороде и ярмарку искусства «Из профессорской квартиры» в Петербурге.

Экспозиция выставки «Бесконечное лето Вити Повезло»

Бесконечное лето Вити Повезло

Витя Повезло — это «наивный художник из Нижнего Тагила», что само по себе звучит как название концептуальной работы Виктора Пивоварова. В Нижнем Новгороде автор нежных цветастых нетленок «Турбо щука» (с летающим чайничком), «Вишенка на торте» (с летающими бананами) и «Веселый гриб готовится к вылету» (комментарии излишни) представил не менее интересные произведения. Например, «В ожидании гуда» с воздевшим руки к небесам автомобилем. Как рассказывают кураторы, «пространство выставки превратилось во двор, который представляется настоящими джунглями, полными приключений» — среди джунглей (читай, множества зелени в горшках и кадках) нашлось место и цирковому шатру, и котику-качалке.

18.07–24.08

ЦСИ «Терминал А», Нижний Новгород

← ↑ Экспозиция выставки «Бесконечное лето Вити Повезло»

Всеволод Абазов, Проектор, Серия «Руки, ноги, голова

и другие предметы для повседневного пользования», 2024

Город.

Среда. Код

«Город хрупкий и увядающий; город многослойный; город как структура; город неосязаемый»... Все это — не названия книг Оливии Лэнг, а блоки выставки тульской «Октавы». Под кураторством художника и исследователя городской среды Игоря Поносова авторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Нижнего Новгорода попробовали переосмыслить визуальный код современного российского города. По словам организаторов, «через трещины фасадов, уличные надписи, заброшенные здания и визуальные шумы» проступает личное восприятие авторов, большинство из которых вышло из уличного искусства; на выставке представлены как граффити, так и, например, альтернативная схема московского метро от коллектива «Партизанинг», реди-мейды из баннерных фальш-фасадов художника Володимера и звуковые ландшафты Анны Мартыненко.

Партизанинг, «Партизанская почта — желтый ящик», 2012

26.07–17.11

Творческий индустриальный кластер «Октава», Тула

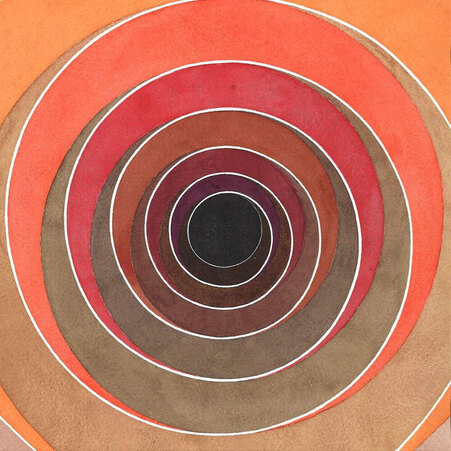

Владимир Чернышев, «Звезда», 2021

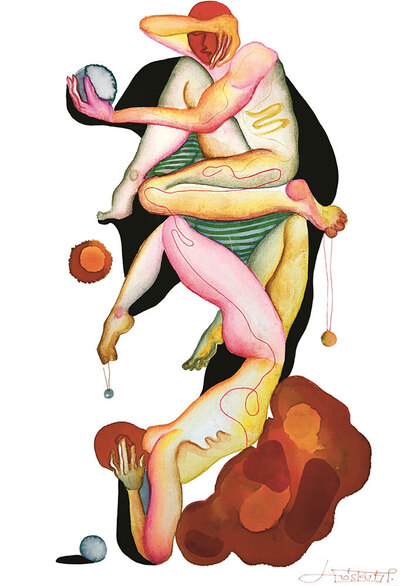

↑ Полина Лоскут, «Рассвет_1»

Феномен

Хитросплетения сияющих человеческих тел на полотнах владивостокской художницы Полины Лоскут — это не просто какие-нибудь «скрещенья рук, скрещенья ног». В понимании автора телесность — это инструмент человеческого восприятия; разглядывая складки кожи, мы проникаем в то, что скрыто глубоко внутри мироздания. На выставке представлены работы в смешанных техниках — от акварелей до вышивки по текстилю. Материальное изгибается, меняет свои масштабы, тела на картинах Лоскут могут накрывать Солнце и даже образовывать его, будто из них состоит весь мир. Ведь и вправду — что есть более реального, чем наши собственные тела?

26.07–27.08

Art Object Gallery, Владивосток

↑ Полина Лоскут, «Баланс 3_5»

↑ Полина Лоскут, «Марсиане_2»

Сергей Ковальский

Сергей Ковальский. Коллаж, контрколлаж

Один из основателей Музея нонконформистского искусства, Сергей Ковальский, начал карьеру еще в 1970-х годах, демонстрируя на ленинградских квартирниках коллажи и плакаты, которые сам предпочитал называть «социальным фолк-артом». Важнейший представитель неофициального искусства ушел из жизни шесть лет назад, но дело его живет — 28 июля в том самом Музее нонконформистского искусства открылась экспозиция «Коллаж, контрколлаж», посвященная роли коллажной техники в творчестве художника. «Коллаж для Сергея Ковальского — понятие глобальное, связанное с игровым пониманием природы искусства, — делится искусствовед Андрей Хлобыстин. — Не деструктивное, примитивное клиповое начало, а понятие, выражающее полифоническое многоголосие бытия». Наклеенные на одну поверхность обои, фотографии, ткань и живописные фрагменты образуют удивительно цельный микрокосм, в котором, как в стеклянном шарике со снегом, отражается наш мир.

28.07–28.09

Малый зал Музея нонконформистского искусства, арт-центр «Пушкинская-10», Санкт-Петербург

Фигура речи

Уже сегодня в галерее «Винзавода» под открытым небом состоится открытие выставки «Фигура речи» — сквозным сюжетом для российских уличных художников станет «визуальное развитие изобразительного искусства от петроглифов до современного искусства в контексте города». Граффити, которое существовало всегда, — по меньшей мере с того момента, как человек начал писать на стенах, — выступит универсальным средством коммуникации. Таким, которое способен понять носитель любого языка в любой точке мира. От коллажа с морской пеной и элементами скульптурной композиции Евгения Малышева (JöN) до примитивистской рыбы художника Гриши и графического паттерна Евгения Оззика, похожего одновременно на колючую проволоку на синем фоне и чертежный блюпринт.

DYOMA,

«Без названия»

С 31.07

Уличная галерея НЕТСТЕН, ЦСИ «Винзавод», Москва

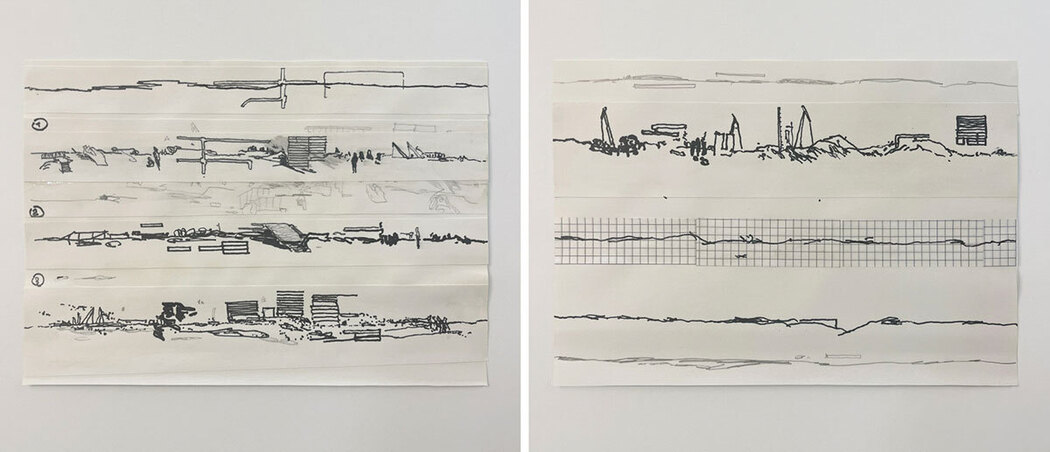

Михаил Добровольский, Эскизы работы «Круговой маршрут»

Ямальский хронотоп

Новый проект программы «ГЭС-2: Города» — о жизни сибирского полуострова и его художественной вселенной. Хронотоп из заголовка — термин, означающий связь пространства и времени, их социокультурных процессов; огромные незаселенные территории Ямала, разделяющие города и деревни полуострова, газо- и нефтедобыча переплетаются в творчестве художников с фольклорными образами народов Севера. Двадцати участникам проекта предложили отрефлексировать наследие этого удивительного места: так родились, например, инсталляции Алексея Рюмина (о традиционных ямальских орнаментах) и «Агентства Сингулярных Исследований» — о мифическом народе сихиртя из ненецких сказаний.

31.07–07.12

Галерея C7, «ГЭС-2», Москва

Ганна Зубкова, «Твердь посреди», 2024-2025

→

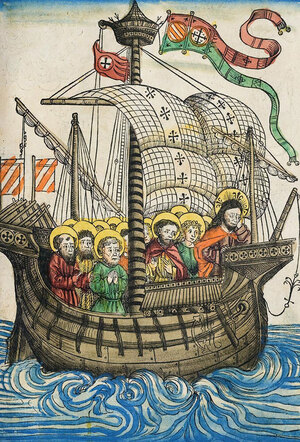

IV Фестиваль графики

на Музейной набережной

В четвертый раз Арсенал вместе с Нижегородским государственным художественным музеем (НГХМ) и Русским музеем фотографии проводят фестиваль графики. Ожидается пять выставок, параллельная программа с лекциями, экскурсиями и другими мероприятиями; все это, разумеется, про различные виды/средства/техники графики. Две центральные экспозиции фестиваля — «Готический ампир. От гравюры к гризайлю. Мистические образы старины в диалоге с современным искусством» в НГХМ и «Бумага. Смешанная техника» в Арсенале. На первой работы современного московского художника Егора Кошелева объединятся с более чем полусотней гравюр XVII-XIX веков. На второй будут представлены бумажные объекты мастеров второй половины XX столетия Олега Кудряшова, Бориса Турецкого, Валерия Орлова и других. Кроме того, в Русском музее фотографии пройдут выставки офортов заслуженного художника РФ Олега Яхнина, фотографий легенды ленинградского андеграунда Валентина Самарина и произведений гуммимасляной печати Андрея Белле.

Кудряшов Олег, «Конструкция», 1986

Иллюстрация из книги С. Фридолина, «Сокровищница истинного блага»

08.2025—11.2025

3-й и 6-й корпуса Нижегородского кремля; Русский музей фотографии, Нижний Новгород

Орлов Валерий, Гравюра, «Каталонские песни», 1997

Небо_Без Берегов

Вдохновленная наследием Владимира Шухова выставка художников Владимира Наседкина (его работы находятся в коллекциях Эрмитажа и Третьяковской галереи; Наседкин участвовал в Венецианской и 5-й Московской биеннале) и Татьяны Баданиной (около двадцати персональных выставок в России и за рубежом) не зря проходит в Выксе — именно там сохранились своды листопрокатного цеха Шухова, а также гиперболоидная башня, смонтированная по его патенту в 1933-1934 годах. Основой для цикла картин Наседкина стали проекции спутниковых снимков судов на Оке. Чертежная точность и сама по себе отсылает к Шухову, который возникает здесь еще и тематически — именно благодаря ему, вернее его проекту барж для перевозки нефти, на Оке стало развиваться судостроение. А инсталляция Баданиной «Небесные башни», сделанная из японской рисовой бумаги, является оммажем к той самой гиперболоидной башне.

Татьяна Баданина и Владимир Наседкин, «Небо.Башня»

01.08–14.09

Культурный центр «Волна», Выкса

Ярмарка искусства «Из профессорской квартиры»

Впервые ежегодная ярмарка «Из профессорской квартиры» пройдет в Доме Радио на Невском. Концепция, как и раньше, «несем культуру в массы»; более 1000 работ от начала XX века до 2025 года будут доступны для продажи. Добрую традицию коллекционирования авторской графики, распространенную среди российской интеллигенции начала прошлого века, можно будет продолжить, купив литографии «мирискусника» Мстислава Добужинского или, скажем, ленинградского нонконформиста Ивана Сотникова. Также в рамках ярмарки пройдут выставки современных художников Гарта Штапакова и Ивана Смирнова. Параллельно в Доме Радио будет звучать музыка: от концерта электронного проекта kraaa до выступления квартета солистов оркестра musicAeterna. А еще не пропустите лекцию искусствоведа Семена Некрасова по истории петербургского уличного искусства и рассказ о Довлатове от блогера Ксении Прихотько.

Алексей Яковлев, «Пшеничное поле», 2025

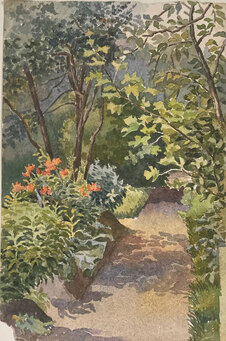

Агнесса Линдеман, «Дорожка в парке», 1893–1895

02–03.08

Дом Радио, Санкт-Петербург

Арт-группа «Хвойные»

Третья часть фестиваля-интенсива «Алгоритмы познания»

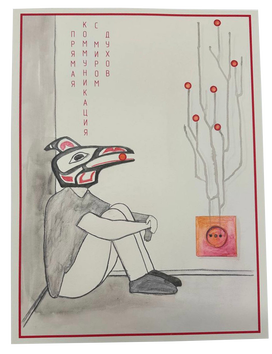

Как мы писали в июне, свою первую годовщину центр AZ/ART, младший брат музея AZ, встречает летним фестивалем «Алгоритмы познания». Это серия из девяти персональных выставок, объединенных общей идеей: можно ли с помощью искусства нащупать путь в сложной, меняющейся реальности? Каждый месяц в трех залах AZ/ART открывались три параллельные экспозиции. В августе покажут произведения арт-группы «Хвойные», Михаила Рубанкова и Ирины Кориной. Проект «Хвойных» называется «Ау» — работы участников объединения, как утверждают кураторы, будут служить «воссозданию атмосферы ежегодного майского “паломничества” в деревню Хвойное». Серия работ Рубанкова о путешествии шамана в потусторонний мир носит заголовок «Железная кость» — это символ устойчивости перед мистическими превращениями; примером такой трансформации служит натянутая на гвозди строительная перчатка, становящаяся частью звездного неба. «Послезавтра скорее всего, но почему-то не могу» Ирины Кориной — это инсталляция, в театральной форме воссоздающая советский интерьер с шерстяными одеялами, этажерками, хрусталем и коврами.

08–31.08

ЦСИ AZ/ART, Москва

Ирина Корина

Михаил Рубанков

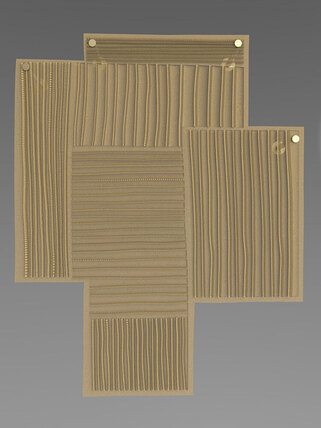

С МИРА

по нитке. Ткачество как процесс

Приз «Лучший каламбур августа» получает «МИРА центр» за название выставки «С МИРА по нитке». В центре внимания — искусство ткачества и прежде всего сам процесс создания ткани «от производства пряжи до финальной отделки полотна». Предметы из «МИРА коллекции», включая произведения Александра Родченко, Юрия Пименова и Якова Чернихова, продемонстрируют авангардный и прикладной потенциал ткачества, его реализацию в тиражном искусстве. Кроме того, в экспозицию попадут шелкографии Татьяны Андреевой, работы Анны Лапшиновой и Лизы Бобковой из Alina Pinsky Gallery и проекты участников художественной резиденции в Кидекше Анны Гросицкой и Анны Червонной. Основная метафора экспозиции — сетка из пересеченных нитей, которая может как служить для бытовых нужд, так и стать центральным мотивом сложного узора; кроме того, она демонстрирует важнейшую для этого вида искусства идею коллективности.

09.08–15.12

МИРА Центр, Суздаль

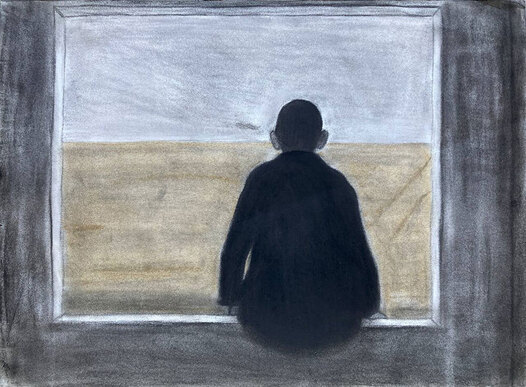

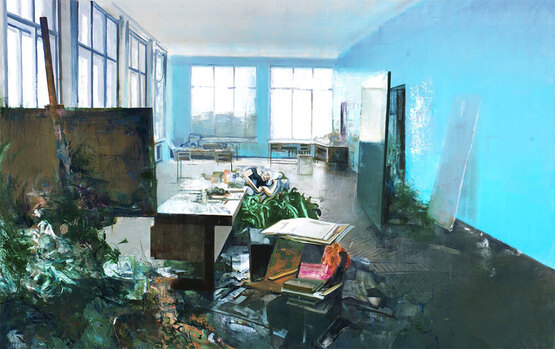

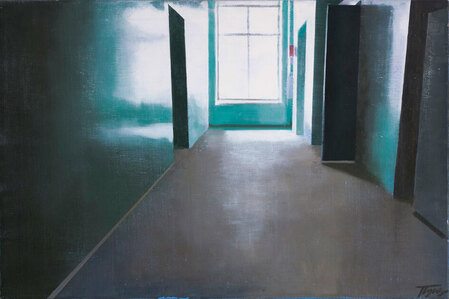

Студии. Ожидание

«Я считаю, что самое важное и самое сложное — это архитектура. Потом идут живопись и графика, я их не делю, а потом уже скульптура. Странно, почему так? Потому что скрытые причины важнее явных. Потому что я всегда нахожусь внутри пространства, которое влияет на меня, даже если я этого не осознаю», — утверждает художник Виталий Пушницкий, чья выставка «Студии. Ожидание» откроется 19 августа в анфиладе Музея архитектуры им. А.В. Щусева. Пушницкий работает во всех медиумах — живописи, скульптуре, графике, создает мультимедиа- и арт-объекты; все это уже неоднократно экспонировалось — в Русском музее, Эрмитаже, Московском музее современного искусства. Ретроспектива, организованная галереями pop/off/art и Marina Gisich посвящена главному пространству в жизни любого художника — мастерской. Публике представят произведения с 1998 по 2024 годы из более чем 30 коллекций (собрание музея AZ и фонда культуры «Екатерина», коллекции Ирины и Анатолия Седых, Дениса Химиляйне). Центральным окажется живописный цикл «Студии» — по выражению кураторов, «собирательный образ мастерских [который] становится не просто “портретом” хозяина студии, а полем действий, где рождаются идеи». Рифмой к размышлениям Пушницкого послужит само выставочное пространство: анфилада особняка Талызиных, временная мастерская художника, существующая уже несколько столетий.

Виталий Пушницкий, Сон из серии «Студия. Ожидание», 2018

Виталий Пушницкий, Серия «Студия. Ожидание № 4», 2015

19.08–07.11

Анфилада Музея архитектуры им. А.В. Щусева, Москва