Одинокий голос человека

ФОТО:

GETTY IMAGES, Arvo Pärt Centre, АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

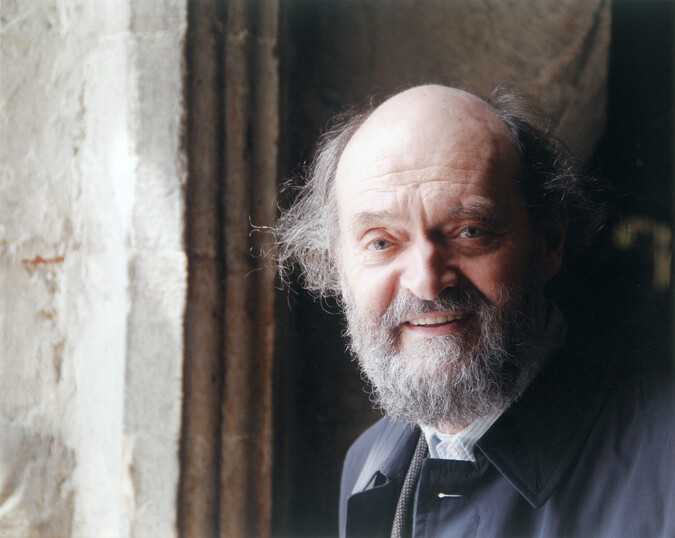

Сегодня свое 90-летие отмечает композитор Арво Пярт. Екатерина Бирюкова объясняет, почему быть современником этого человека — само по себе чудо.

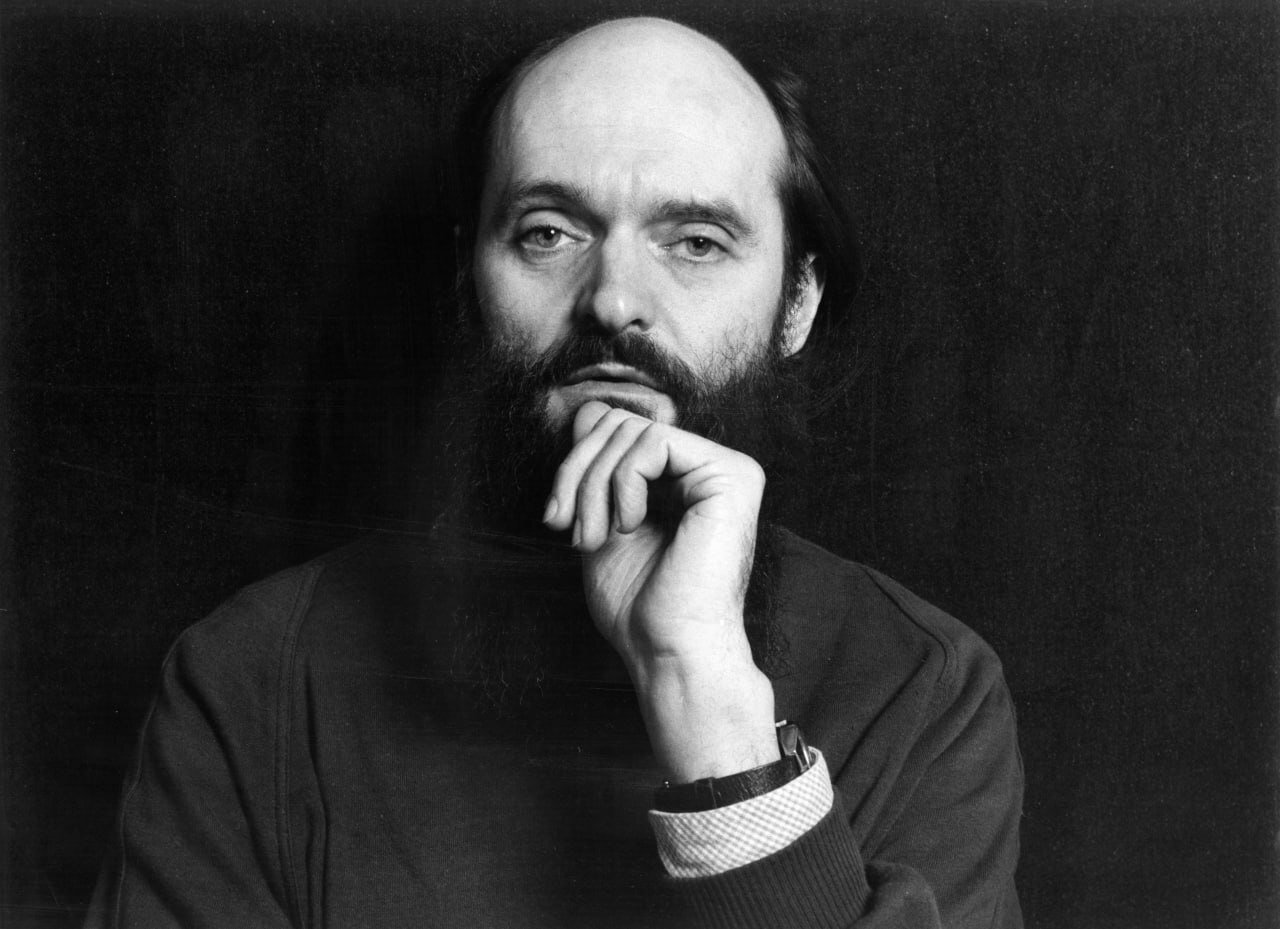

Разговор об Арво Пярте всегда хочется начинать с паузы. Очень сложно выбрать, с какого боку к нему подступиться. Кто он в первую очередь? Одна из главных персон сколь гонимого, столь и прославленного позднесоветского композиторского андеграунда, возглавляемого троицей Шнитке-Денисов-Губайдулина? Вестник интернационального кризиса послевоенного авангарда, в музыке 70-х породившего минимализм, «новую простоту», нью-эйдж, а также собственный стиль Пярта под названием tintinnabula (который часто путают со всем вышеперечисленным)? Пионер аутентизма, автор для ансамблей очень старой музыки, певец Нового Средневековья (в хорошем смысле этого слова)? Наследник русской православной композиторской традиции? Главный бренд современной Эстонии? Любимец авторского кино, чья музыка звучит у Абуладзе, Звягинцева, Тыквера, Куарона, Соррентино? Культовая, почти мистическая фигура для «тех, кто понимает»? Герой массовой культуры XXI века, соавтор Уилсона, собеседник Бьорк, лауреат «Грэмми», многолетний самый исполняемый из ныне живущих композиторов по версии портала Bachtrack (и это еще не посчитан нынешний год его 90-летия)? Археолог? Математик? Отшельник?

Послушать Арво Пярта:

Сам Пярт тоже очень ценит паузы. И не только в музыке. Главная пауза его жизни длилась с 1968 по 1976 год, когда он почти ничего не писал. До того все было более-менее предсказуемо. Закончил Таллинскую консерваторию в 1963 году, много лет работал звукорежиссером на Эстонском радио, писал для кино и мультиков, даже сам снялся в качестве ресторанного тапера в фильме «Бриллианты для диктатуры пролетариата» по сценарию Юлиана Семенова (среди прочих артистов — Александр Кайдановский, Маргарита Терехова, Эдита Пьеха, Рубен Джигарханян). Не обошлось без кантаты «Поступь мира», за которую в 1962 году он получил первую премию на Всесоюзном конкурсе молодых композиторов. Но к тому моменту он уже попал на карандаш за свой оркестровый «Некролог» — первый в Эстонии додекафонный эксперимент. Еще более крупный скандал случился в 1968-м из-за Credo для фортепиано, хора и оркестра, где новомодные композиторские техники сочетались еще и с текстом из Нагорной проповеди и возгласом «Верую во Иисуса Христа» — пусть и на латинском языке. В Эстонии, конечно, было чуть больше воздуха, чем в целом по стране, но сочинение фактически было запрещено.

Послушать Арво Пярта:

Впрочем, Пярт и сам уже пришел к ощущению тупиковости. Credo осталось кульминацией его краткого и яркого авангардного периода, после которого началось время молчания, сомнений и поиска путей

для преодоления избыточной усложненности, приведшее в итоге к стилевому и мировоззренческому переходу. Надо сказать, в этом он был не одинок — его ближайшими соратниками были Владимир Мартынов и Валентин Сильвестров, искавшие примерно то же и тогда же.

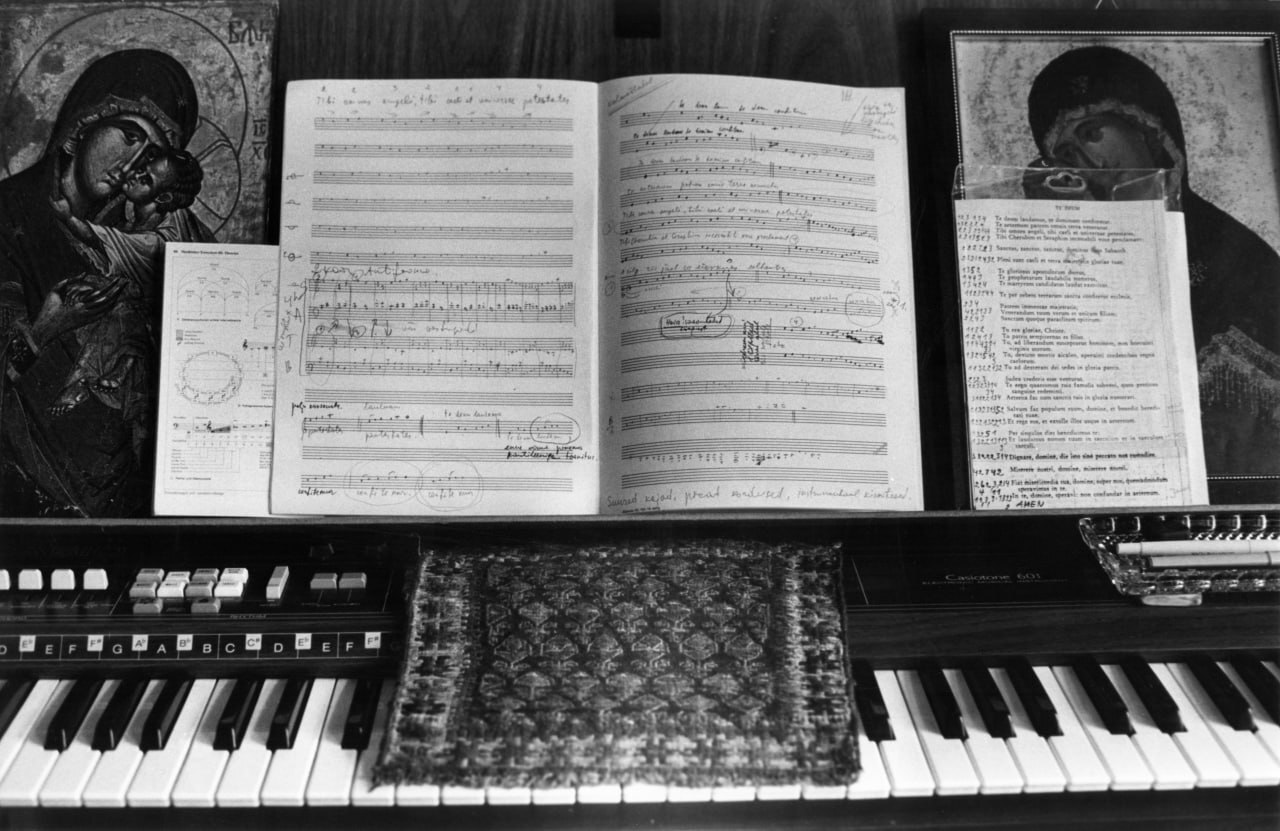

Eric Marinitsch / Arvo Pärt Centre

Крещенный в детстве по обычаям евангелическо-лютеранской веры, в 1972 году Пярт принял православие под именем Арефа. Вместе с легендарным эстонским ансамблем старинщиков Hortus Musicus он погрузился в музыку Средневековья и Возрождения, в раннее многоголосие и григорианику. «Григорианское пение научило меня, какая космическая тайна скрыта в искусстве комбинирования двух, трех нот». Много лет он заполнял нотные тетради загадочными вереницами звуков, пока не нашел, по его словам, «маленькие простые правила», позволяющие максимально редуцировать все лишнее, оставить только самое необходимое и превратить сочинение музыки в род смиренного служения. А все написанное им прежде назвал «попыткой просеивать воду сквозь решето».

Послушать Арво Пярта:

Официальное рождение стиля tintinnabuli (лат. — «колокольчики»), который впредь равняется фамилии Пярт, произошло в 1976 году вместе с крошечной тихой фортепианной пьесой «К Алине» (привет бетховенской «К Элизе») и прозвучало как гром среди ясного неба. Бегство в «добровольную бедность» и в «ересь благозвучия» оказалось даже порадикальнее предыдущего бегства в авангардную сложность. Вскоре последовала знаменитая Tabula rasa (лат. — «чистая доска»), первыми исполнителями которой были Гидон Кремер, Татьяна Гринденко и Эри Клас. Чистая доска — это возможность начать с нуля, но не стилизация и не попытка вернуться в прошлое. В основе пяртовского метода — два обескураживающе простых, можно даже сказать, детских элемента: голос, перебирающий звуки трезвучия, чаще всего минорного (те самые колокольчики), и голос, оперирующий звуками обычной гаммы. Вот и все. Но из этого вырастает целая вселенная сложно просчитанных вариантов, что в сочетании с чутким ухом и глубокой верой дает совершенно уникальный результат. Новая музыка Средних веков, духовный минимализм, единение григорианики и византийства — как только с тех пор его не описывают музыканты, искусствоведы и даже священники.

Послушать Арво Пярта:

Корпус музыкальных текстов Пярта велик, из знакомых жанров есть четыре симфонии, причем последняя, написанная в 2008 году, посвящена Ходорковскому. Но легче встретить в перечне его сочинений такие названия, как Te Deum, Stabat mater, Страсти по Иоанну, Магнификат, Salve Regina, Da pacem Domine, Берлинская месса, Богородице Дево радуйся или Покаянный псалом. Можно сказать, что Пярт создает собственные жанры: например, вместо перечня сонат у него больше десятка Fratres (лат. — «братья») для максимально разных исполнительских составов, а еще по несколько сочинений под названием Summa, Arbos и так далее — подобно старым мастерам он легко допускает вариантность своей музыки, как бы перемещаясь вместе с ней в доопусную эпоху.

Уже понятно, что комфортнее всего ему с латынью, с литургическими текстами и близкими к ним, что текст, слово вообще для него очень важны. Он говорит, что «позволяет словам писать музыку». У него большое количество вокальных работ на разных языках. В только что вышедшем на ICM Records деньрожденном диске And I heard a voice заглавная композиция является сочинением 2017 года, написанным на текст из датированного 1938 годом эстонского перевода Откровения Иоанна Богослова.

Послушать Арво Пярта:

В 1980 году Пярт уехал из СССР, подписал договор с венским нотным издательством Universal Edition, потом долго был берлинским жителем. С 2010 года он постоянно живет в эстонской деревне Лауласмаа. В 2018 рядом с ней открылся Центр Арво Пярта, спроектированный и построенный испанским бюро NietoSobejano Arquitectos. Судя по всему, это место совершенно волшебное и лучше чего бы то ни было рассказывает о музыке композитора. Здание, форму которого не ухватить, деликатно вписано в окружающий чистый и прозрачный лес, колонны вторят соснам и, если повезет с солнцем, их теням. Внутри звучит иногда музыка Пярта, иногда тишина. В свободном доступе огромная личная библиотека композитора, почти наполовину состоящая из религиозной литературы на русском языке. Во дворе — часовня современной же архитектуры. На фреске в ней по сторонам от Христа изображены монах Константинопольского патриархата Силуан Афонский, канонизированный в 1988 году, и его ученик архимандрит Софроний (Сахаров), основатель монастыря Иоанна Предтечи в английском графстве Эссекс и духовник Арво Пярта. Тут хочется снова только помолчать...

Послушать Арво Пярта: