ФОТО:

GETTY IMAGES, АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

Почему Шостакович вечен

текст:

ОЛЕГ СОБОЛЕВ

фото:

GETTY IMAGES, ТАСС, АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

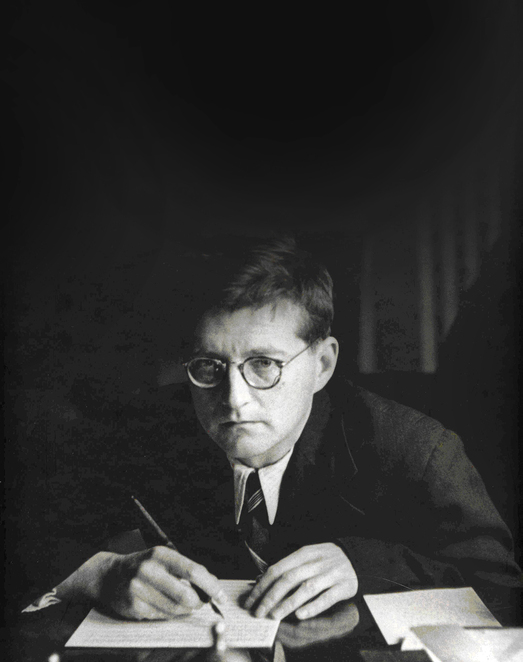

9 августа исполняется 50 лет со дня смерти Дмитрия Дмитриевича Шостаковича — крупнейшего композитора в истории Советского Союза. Шостакович оставил после себя колоссальное творческое наследие — около двухсот сочинений самых разных жанров, значительная часть которых активно исполняется и сегодня. И вместе с этим — целый пласт мифов, противоречий и сложностей, связанных с его личностью и эпохой, в основном касающихся его взаимоотношений с советской властью. По просьбе The Blueprint музыкальный критик и автор канала Sobolev//Music Олег Соболев рассказывает о жизненном пути композитора и рассуждает о трансформациях восприятия образа и музыки Шостаковича за последние 50 лет.

Если вы не знакомы с биографией и творчеством Дмитрия Дмитриевича — кликайте на кнопку «Жизненный путь Шостаковича» внизу. Если знакомы — читайте дальше.

Шостакович умирает в 1975 году. В некрологе, опубликованном спустя

три дня после смерти в советской прессе и подписанном восьмьюдесятью высокопоставленными партийными деятелями, включая Брежнева и Андропова, его назовут «верным сыном Коммунистической партии Советского Союза». Не случайно в тексте акценти-руется внимание на взаимоотношениях Шостаковича с советской властью — именно в них кроется природа мифов, домыслов и отчасти непреходящей популярности его фигуры. Для некоторых он — вечный борец против советского режима, для других — идейный коммунист, искренне разделявший взгляды эпохи.

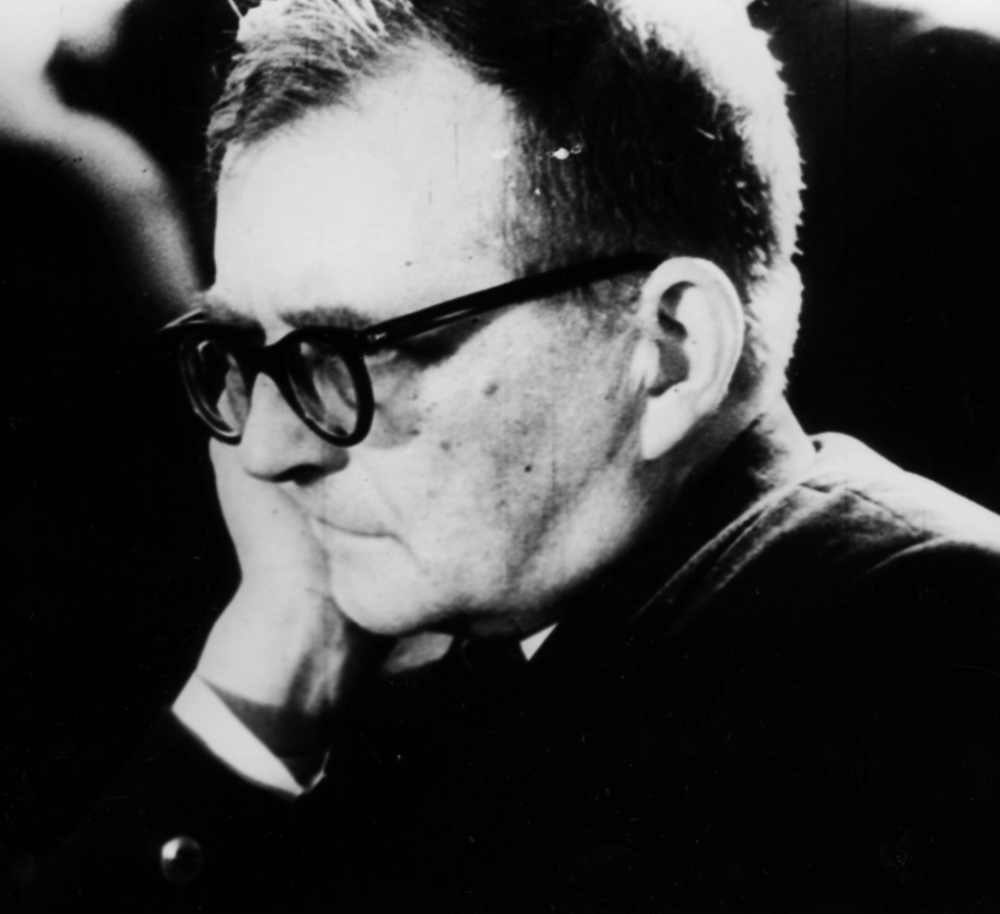

Дмитрий Шостакович, 1972

Начнем с первой версии. В октябре 1979 года в США советский диссидент, искусствовед и будущий сотрудник «Радио Свобода» Соломон Волков опубликовал на английском языке книгу «Свидетельство» — якобы стенографическую запись личных разговоров с Шостаковичем о его жизни и творчестве. В этой книге композитор предстает не иначе как Великим Диссидентом — человеком, всю жизнь шифровавшим в своей музыке антисистемные послания и сражавшимся с режимом при помощи нот и пауз.

Авторство «Свидетельства» с момента публикации подвергалось сомнениям — и продолжает вызывать споры среди музыковедов и людей, лично знавших Шостаковича. Грубо говоря, многие уверены, что Волков сочинил все сам. Так или иначе, именно эта книга стала катализатором прочтения Шостаковича как скрытого борца с режимом.

Соломон Волков «Свидетельство», 1979

Особенно сильно эта интерпретация укоренилась в британской культуре,

где композитора всегда любили и продолжают любить. В Великобритании, например, сняли байопик Дмитрия Дмитриевича с Беном Кингсли в главной роли — с характерным названием «Свидетельство», в котором образ Шостаковича трактуется однозначно. А писатель Джулиан Барнс посвятил целый роман «Шум времени» его противостоянию со Сталиным.

Бен Кингсли в роли Шостаковича в фильме «Свидетельство», 1987

Семен Аранович, Александр Сокуров, «Альтовая соната», 1981

Разумется, такая интерпретация Шостаковича распространилась и в СССР, а потом и в России — сначала на волне перестройки общественного сознания в конце 1980-х — начале 1990-х, когда повсеместно шел пересмотр советского наследия. На этой волне, например, вышел ранее запрещенный документальный фильм Семена Арановича и Александра Сокурова «Альтовая соната», где Шостакович, первый секретарь Союза композиторов СССР и пятикратный лауреат Сталинской премии, представлен как борец с системой, сходящийся с ней в вечной схватке. Да и сейчас такое массовое понимание Шостаковича никуда не ушло: например, под тем же названием «Шум времени» Алексей Учитель сейчас снимает фильм, в котором «хочет показать композитора, который создавал вопреки».

Семен Аранович, Александр Сокуров, «Альтовая соната», 1981

При этом существует и противоположная точка зрения, согласно которой Шостакович — убежденный патриот, коммунист и так далее. Эту позицию, к примеру, отстаивает писатель Захар Прилепин, безапелляционно заявляющий: «Шостакович — коммунист, да. Скорее всего, вполне осмысленно сделавший этот выбор». Подобной трактовки придерживаются многие современные авторы и музыковеды патриотического толка — в самых разных ее вариациях.

Автору этой статьи не близка ни одна из таких трактовок. Ему ближе позиция американской музыковеда Лорел Фей, согласно которой в биографии Шостаковича — из-за отсутствия полноценной документации, разрозненности источников, мифологизации свидетельств — невозможно окончательно разобраться.

Шостакович — фигура исключительной значимости и популярности в мировой культуре, и соблазн интерпретировать его в контексте тех или иных политических предпочтений понятен: будто бы это добавляет легитимности позиции, придает ей дополнительный вес, как бы сажает Шостаковича в одну лодку с интерпретатором.

С точки зрения автора, исследователям Шостаковича не хватает попытки увидеть в композиторе не грандиозную историческую фигуру, не «великого человека», активно формировавшего эпоху, а скорее человека, который эпохе сопутствовал, принимал на себя любые ее удары и переживал свойственные ей радости. Того, кто тонко чувствовал настроение времени и умел адаптироваться к его переменам на ходу.

Шостакович отбрасывал революционную риторику и занимался соцреализмом, затем — отказывался от сталинского ампира и начинал писать музыку о «старых большевиках», позже — вписывался в культурную атмосферу шестидесятников. И именно в этой способности быть одновременно внутри и чуть в стороне кроется, возможно, подлинная сложность и глубина его личности.

Но что самое важное: за всеми спорами о личности Шостаковича порой забывают о главном — о самой музыке. О том, чем композитор действительно занимался всю жизнь и что переживет любые идеологические интерпретации. Именно в ней, на мой взгляд, и скрыт ответ на вопрос, почему Шостакович до сих пор остается столь востребованным и любимым.

Во-первых, оказавшись в изоляции от ведущих музыкальных течений ХХ века — лишенный возможности развить свой ранний модернизм в более радикальную форму и, в отличие от Игоря Стравинского, не погрузившийся в послевоенный западный авангард, — Шостакович фактически создал альтернативный путь. Свой собственный язык — современный, полистилистичный, тональный, гибкий, — который сегодня продолжает жить и у нас, и за границей.

В России до сих пор исполняют Тищенко, заново открывают еще одного ученика Шостаковича — Бориса Чайковского. Уже многократно переоткрыли другую ученицу мастера — Галину Уствольскую, чья музыка радикальнее, чем у Шостаковича, но при этом ему во многом обязана. Большой и авторитетной величиной в российской музыке остается Александр Чайковский, племянник Бориса, который до сих пор пишет произведения, словно отталкивающиеся от наследия Шостаковича.

Великий польский авангардист Кшиштоф Пендерецкий в последние сорок лет своей жизни тоже писал музыку, явно перекликающуюся с эстетикой Шостаковича. А в последние годы чрезвычайно модным в мировом масштабе композитором стал Мечислав (Моисей) Вайнберг — близкий друг Шостаковича, с которым они активно обменивались музыкальными идеями и влияние Шостаковича на которого невозможно переоценить. И это все при том, что произведения самого Шостаковича не перестают исполнять. Так что композитор присутствует в концертных залах мира не только через собственные сочинения, но и как мощное, продолжающееся влияние на культуру.

Во-вторых, музыка Шостаковича обладает поразительной открытостью и доступностью. Несмотря на сложность формы и многослойность смыслов, она остается понятной массовому слушателю. Шостакович — что называется catchy, то есть автор крайне цепляющих произведений: его симфонии, камерные произведения, фортепианные сочинения, вальсы из кинофильмов — все объединяет исключительная эмоциональная выразительность, мелодическая ясность, ритмическая цепкость, драматургическая четкость. Это хитовая, понятная музыка без лишних заморочек, присущих мировому авангарду.

В-третьих, музыка Шостаковича обладает особым настроением — она всегда немного нервная, страстная, мрачноватая, макабрическая, ироничная, порой — отчетливо кинематографичная. Это музыка, которая, как лакмусовая бумажка, фиксировала ту эпоху, в которой создавалась. Времена тектонических сдвигов, насилия, надежд, катастроф, обновления. Были мастера, которые могли выразить их искусней, но, пожалуй, в мировом каноне не найдется больше никого, кто изобразил их настолько прямолинейно, — и в этом тоже кроется причина популярности композитора. Шостакович — это коллективная аудиальная память.