Белый

куб внутри скалы

ФОТО:

АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ, алексей поптсов

12 сентября в Алматы открылся Almaty Museum of Arts (ALMA) — уже второй в городе центр современного искусства. Как здание музея постарались сделать не похожим на музей, почему в его стены замурованы ракушки и зачем культурной столице Казахстана сразу два музея совриска — разбирался Иван Матушкин.

«У здания снаружи мало прямых углов, потому что в горах они встречаются редко», — говорит архитектор Крис Лэнксбери из лондонского бюро Chapman Taylor. Со стороны новый алматинский музей и сам выглядит куском скалы, этому впечатлению изрядно способствует городской ландшафт — из городского центра к музею вы будете буквально подниматься, глядя на него снизу вверх, а само здание вписывается в «скайлайн» Заилийского Алатау, горного массива, встающего над Алматы с юга. «Я буду прав, если назову музей “куском скалы”?» — спрашиваю я, и Крис кивает в ответ.

Угловатый, «скалистый» силуэт музея вступает в резонанс не только с горами, но и с офисными башнями «Нурлы-Тау», самыми высокими в Алматы — их видно от входной площадки ALMA. Собственно, пространство музея начинается уже здесь — с поставленных на улице скульптур Йинки Шонибаре, Жауме Пленсы и Алисии Кваде. А резонансу с городом дополнительно помогает расположение: стоя на улице Аль-Фараби, музей отмечает границу того, что можно считать городским центром — дальше Алматы начинает круто забираться в гору, а высотную застройку постепенно сменяет частный сектор. Получается, что музей отражает границу между городом и горами.

В честь гор — «Алатау» — назван один из самых впечатляющих залов музея. В нем нет экспонатов, только вид на горы. А еще выход на балкон. «Иногда в музее ты устаешь от экспонатов, тогда можно выйти на балкон, посмотреть на горы, отдохнуть. Это мое самое любимое место в музее, потому что оно лучше всего передает сочетание города и гор», — говорит главный куратор музея Инга Лацэ.

Дать гостям музея ощущение, что они не в музее, — одна из главных идей здания. «Мы хотели, чтобы, находясь внутри, вы не чувствовали себя запертыми. Хотели впустить город, дать свету перетекать туда-сюда», — поясняет Лэнксбери. Этому способствует 12-метровый входной витраж и его двойник напротив, буквально создающие ощущение тропы на дне каньона. А именно — Чарынского каньона, одной из главных достопримечательностей южного Казахстана, которую имитирует главный холл музея (его тут называют Art Street). Увеличивать пространство продолжают многочисленные балконы, выходящие как внутрь здания, так и наружу, и обилие естественного света: он льется с потолочных окон, оформленных как расширяющиеся ячейки — так видно небо в лесу, через кроны деревьев. «В Алматы 300 солнечных дней в году, мы хотели это отразить. Но наш главный хранитель теперь за голову хватается от такого обилия света», — говорит художественный руководитель музея Меруерт Калиева.

По ее словам, идею множественных балконов основатель музея Нурлан Смагулов заимствовал у римского музея MAXXI авторства Захи Хадид. Но Лэнксбери отрицает, что брал его за референс. «Запрос на здание был открытым. У нас была площадка, но никаких деталей, надо было только чтобы музей был нужного размера — 10000 кв.м. Я конечно хорошо знаю эту работу Захи Хадид, но прямых объектов для подражания у нас не было. Нашим референсом был город», — говорит он.

Горная тематика обыграна и в отделке здания — для нее использовали желтоватый известняк юрского периода из Баварии. В старом камне множество окаменелостей, и на стене музея легко найти, например, след от ракушки. Кроме эстетической у такого выбора была и практическая причина. «В Алматы грязный воздух, и пористый материал из-за этого рано или поздно темнеет. Архитекторы предложили нам этот известняк, потому что он очень плотный и меньше впитывает грязь из воздуха», — поясняет Калиева.

Тем же известняком отделана одна из стен главного холла — та, что в местной символике отвечает за горы. Стена напротив символизирует город и отделана алюминием. «Нам нужен был металл, материал, из которого строится город. У алюминия отражающая поверхность — и мы хотели отразить сам город», — говорит Лэнксбери. Наконец, природная тема доиграна в названиях залов: помимо «Алатау» тут есть «Сарыарка», то есть «Желтый хребет» — в честь степного ландшафта с низкими сопками, и «Улы Дала» — «Великая степь». В первом расположена постоянная коллекция, во втором — временные выставки. И в залах уже никаких игр с ландшафтом нет: привычные white cubes.

В зале постоянной экспозиции планируют регулярные смены выставок: в закромах музея порядка 700 работ, а разместить за один раз удалось 150. Стартовая коллекция ALMA досталась от основателя — бизнесмена Нурлана Смагулова, владельца сети ТРЦ «МЕГА», восьмого номера в списке самых богатых людей Казахстана по версии Forbes. «В 90-е ему предложили встретиться с бурятским скульптором Сэрэнжабом Балдано, — рассказывает Калиева. — Все его работы, которые есть у нас в коллекции, выполнены из местной породы дерева — карагач (народное название вяза. — Прим. The Blueprint). На этом дереве бывают наросты весом до 100 килограммов, художник их спиливал и делал из них маски. На встречу со Смагуловым Балдано принес в сумке одну из масок. У Нурлана незадолго до этого умер отец, и маска ему сильно его напомнила. С этого началась коллекция».

Маски Сэрэнжаба Балдано

( 1 )

( 2 )

( 3 )

Сэрэнжаб Балдано

( 1—3 ) «Без названия»

Ричард Серра

«Перекресток», 2011

Смагулов скупил 60 масок, изготовленных Балдано, и не остановился на этом. Основу его коллекции составили работы центральноазиатских художников, включая тех, кто в регион эмигрировал. Первая выставка в зале постоянной экспозиции ALMA называется Qonaqtar — «Гости». И под гостями тут понимают в том числе тех, кто попал в Казахстан не по своей воле. Среди них Павел Зальцман, эвакуированный в Казахстан как сотрудник «Ленфильма», чьи работы тоже стали частью выставки Qonaqtar.

В 2000-х Смагулов начал выставлять свою коллекцию в музеях Алматы, вместе с супругой занимался арт-центром, где проводились выставки, а в середине десятилетия четверо бизнесменов, включая самого Смагулова, хотели открыть музей современного искусства в алматинском Ботаническом саду, но отложили проект из-за глобального кризиса. Смагулов думал, что займется музеем на пенсии, но все изменила пандемия.

«В ковид он подумал: “Может, у меня нет столько времени, сколько я думаю. И делать музей надо сейчас”», — говорит Калиева.

Получив от акимата, то есть мэрии, землю в аренду на 49 лет, бизнесмен приступил к строительству музея. А заодно — к пополнению коллекции, уже вместе с нанятыми художественным руководителем и главным куратором. Художественный директор Меруерт Калиева ранее руководила алматинской галерей Aspan, работала в аукционном доме Christie’s и стажировалась в лондонской Tate, а главный куратор Инга Лацэ работала с искусством Центральной и Восточной Европы в нью-йоркской MOMA, пока не увлеклась Центральной Азией. Собрание местного искусства решили разбавить работами мировых знаменитостей. Например, «Перекрестком» Ричарда Серры, для которого даже пришлось слегка изменить конструкцию здания — чтобы разглядеть работу размером 23 на 15 метров целиком: теперь на нее открывается вид с внутреннего балкона. «Стоя внутри, ты можешь почувствовать этот перекресток, но увидеть его — только сверху», — поясняет Лацэ.

Ансельм Кифер, «Когда эти сочинения сгорят, они, наконец, дадут немного света», 2020-2021

К Серре добавились Ансельм Кифер с инсталляцией «Когда эти сочинения сгорят, они, наконец, дадут немного света» и главный хит для алматинской публики — «Любовь зовет» Яёи Кусамы, яркая зеркальная комната с неизменным гороховым принтом, к которой в день открытия выстроилась очередь (внутри одновременно помещается не более пяти человек).

Яеи Кусама

«Любовь зовет», 2013

( 1 )

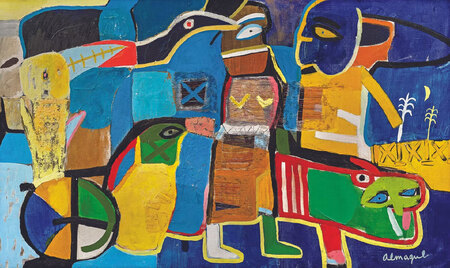

«Миссия у нас двойная: с одной стороны, сохранять центральноазиатское искусство. Но с другой стороны, мы хотим, чтобы алматинцы, не выезжая из своего города, могли увидеть лучших художников мира», — говорит Калиева. За центральноазиатское искусство кроме основной экспозиции отвечает выставка казахстанской художницы Алмагуль Менлибаевой «Я все понимаю», подготовленная куратором из Таиланда Гридтией Гавивонг. Выставку назвали по одноименной картине художницы, созданной в конце 80-х, — для 56-летней Менлибаевой это первая в карьере ретроспектива. Менлибаева прославилась как создательница видеоарта, с которым выставлялась, например, на Венецианской биеннале 2015 (линчианская работа «Огонь, говори со мной» сочетала важные для художницы проблемы экологии с сюрреалистическими образами), а вот ее живописные работы, созданные еще при СССР, известны меньше. «Молодое поколение знает ее больше по фото и видео. Но на самом деле многие свои идеи она начала выражать еще в живописи», — говорит Калиева, а Лацэ ставит Менлибаеву на один уровень с Биллом Виолой, чья работа тоже есть в ALMA.

( 2 )

Алмагуль Менлибаева

( 1 ) “Little Gods from My Mother’s Dress”, 1995

( 2 ) “People and Animals”, 1997

Билл Виола

«Станции», 1994 ↑↓

Менлибаеву выставлять будут долго — около восьми месяцев, но в процессе состав экспозиции будет меняться: за почти 40 лет творчества у художницы скопилось слишком много работ, чтобы показать их за один раз. Вообще же в зале временных выставок планируют чередовать художников Казахстана и Центральной Азии с мировыми звездами, показывая такой чересполосицей встроенность локального совриска в мировой контекст.

Almaty Museum of Arts открылся всего через неделю после возобновления работы другого алматинского центра совриска — размещенного в здании советского кинотеатра «Целинный», который долго пробыл на реставрации. Но Калиева не видит проблемы в соседстве двух институций современного искусства в трехмиллионном городе: «Это не переизбыток, это недостаток».

Культурных институций и общественных пространств за последние годы в Алматы вообще открылось порядочно. Например, в 2022 году открылся Almaty Theater (стоит недалеко от нового музея), а независимый театр «АРТиШок» в год своего 25-летия запустил вторую сцену в помещении бывшего ночного клуба. В 2020-м после масштабной реконструкции открылся алматинский Ботанический сад — а теперь в нем собираются перестроить оранжерею. А по числу закрытых заборами зданий, площадей и зон отдыха с надписью «ведутся строительные работы» нынешний Алматы сильнее всего напоминает Москву нулевых и начала десятых: благоустройство всего и вся, и пусть никто не уйдет обиженным.

Алмагуль Менлибаева,

“Bodyguards of Yassawi”, I и II