Главные выставки февраля

ФОТО:

АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

В феврале музеи и галереи начинают выбираться из зимней спячки — в Нижнем Ксюша Ласточка учит нас справляться с депрессией, в Петербурге Владислав Аксенов демонстрирует трепетное отношение к игрушкам. Ну а в Москве Евгения Буравлева проведет мастер-класс по живописному буддизму.

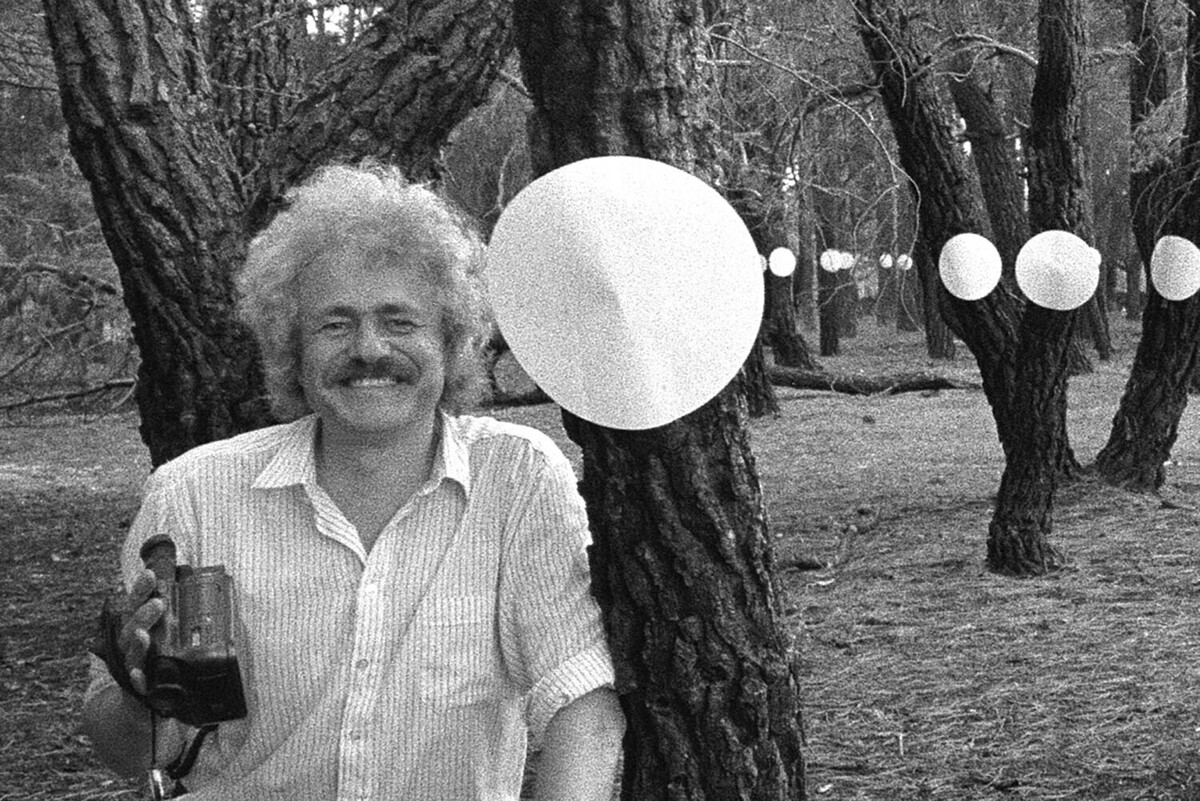

«Франциско Инфанте. Метафоры бесконечности»

Масштабная ретроспектива «реконструктора неба», классика кинетического искусства Франциско Инфанте. 60 лет работы — от опытов в рамках группы «Движение» до цикла 2024 года «Интервалы» — инсталляция, графика и объекты, всего более четырех сотен произведений искусства. Инфанте, избравший своим визуальным языком геометрию («Спирали» и «Души кристалла»), всю жизнь последовательно выстраивает диалог такого математического искусства с ландшафтом (его знаменитые «артефакты»). Это заметно даже в древнем жанре «диалог с великими» (как в его обращении к Казимиру Малевичу в «Супрематических играх»). Дополнить впечатления можно, прогулявшись по набережной до «ГЭС-2», где до начала марта представлены «небесные артефакты» Инфанте и его сына Платона — спирали, многоугольники и арки, увеличенные до раблезианских масштабов.

21.01 – 13.04

Новая Третьяковка, Москва

You are not alone

«Посвящается растерзанным душам, которые сейчас сражаются с этим невидимым врагом. Ты не один», — гласит текст на входе в комнату-галерею, созданную кураторами нижегородского «Терминала А» специально для Ксюши Ласточки. Деревянные существа, плачущие металлическими цепочками, замок со скомканными инструкциями к лекарствам (один в один шапка Джейдена Смита с «Грэмми»), наконец, кровать, похожая на гроб, — кажется, Ласточка прочитала наши мысли. И все же депрессия, страх, тревога — это не главные темы You are not alone. Гораздо важнее осознание, что бороться в одиночку с «невидимым врагом» никто не обязан.

31.01 – 06.04

ЦСИ «Терминал А», Нижний Новгород

«Искусство в масштабе. Монументальная живопись Москвы»

Хорошее дополнение к проекту «Истории Москвы», недавно стартовавшему в музее, — монументальная выставка про монументальное искусство столицы. Живой учебник народного хозяйства — более 300 экспонатов, посвященных развитию советского (с 1918 года по 1980-е) декоративного искусства. Фрески Владимира Фаворского, мозаичные пробы для Мавзолея, работы Евгения Лансере, Андрея Васнецова, Александра Дейнеки, сопровождаемые кинохроникой и редкой документацией. Помимо всего прочего на экспозиции продемонстрированы этапы создания сграффито и мозаик для московских фасадов и общественных пространств. Из самого любопытного — эскизы военной маскировки Московского Кремля, над которыми трудились лучшие художники-монументалисты СССР.

31.01 – 13.04

Музей Москвы, Москва

«Я больше не игрушка»

Владислав Аксенов, основатель модного дома своего имени, в 2022–2023 годах заявил о себе как о художнике: сначала была «Смерть квадрата» (какой, однако, гордый старт!), затем участие в групповой выставке Transcendence в лондонской галерее Boomer gallery и несколько персональных экспозиций в Санкт-Петербурге. Центральная метафора проекта «Я больше не игрушка» — это брошенная кукла. В пугающих образах Аксенова (например, на одной стене развешаны сердца, подписанные «Одинокое», «Безразличное», «Черное»; из сердец высовываются оторванные головы кукол) утрата оказывается подавляющим мотивом. Кажется, кроме этой пустоты в мире ничего не осталось. Даже про счастье нам повествуют таблички с замурованными игрушечными конечностями. Но в этом же заключается и надежда — раз мы что-то потеряли, значит было что терять. Готический вопль об эмпатии Владислава Аксенова рифмуется с терапевтическим ужасом Ксюши Ласточкиной: поднимите куклу, посмотрите на людей вокруг, выбирайтесь из морока.

01.02 – 02.03

Галерея Арт-Лига, арт-центр «Пушкинская-10», Санкт-Петербург

Евгения Буравлева. Задачка, 2024

«Эхо настоящего»

Вместо мира кричащего — мир, поставленный на паузу. Евгения Буравлева, лауреат Московской арт-премии за 2023 год, чьи работы хранятся в собраниях ММОМА и Государственного русского музея, создает картины на основе фотографий. Время остановилось — в «Задачке», где изображена девочка за лэптопом, в свежем, будто сошедшем с рекламы фастфуда «Бургере», в длинном кубриковском «Коридоре». «Я чувствую себя максимально живой в тот момент, когда я смотрю на фотографию, которая станет картиной», — признается художница, и есть в этом что-то буддийское. Дхарма — это и бассейн, и картина «Бассейн», и наш взгляд на картину. Невидимые горизонтальные связи пронизывают весь мир, а весь мир содержится в 15 живописных работах Буравлевой. Эхо времен в одной камерной экспозиции.

04.02 – 05.04

Галерея Serene, Москва

1. Олег Ланг. Париж-Дакар, 1992

2.Анна Афонина. Без названия, 2020

3.Виталий Пушницкий. Видение Гамлета его отцу, 2020

«Порывы и дуновения»

История российского совриска через призму 20-летней истории галереи pop/off/art. Юбилейная выставка пестрит громкими именами: Эрик Булатов, Юрий Злотников, Владимир Куприянов, Михаил Рогинский, Владимир Шинкарев вместе с «восходящими звездами» вроде Аси Заславской и Василия Кононова-Гредина. Под кураторством художника и члена редакционного совета «Художественного журнала» Ивана Новикова «Порывы и дуновения» расскажут о том, как нонконформизм, концептуализм и акционизм проложили дорогу самым актуальным художественным исканиям; о том, что дорога эта была не прямой, а сотканной из прорывов, и как несмотря ни на что галерея pop/off/art умудрилась выстроить бесшовный нарратив современного искусства — воздушный, полный «дуновений», но крепко-накрепко связанный с собственной историей.

05.02 – 23.03

Галерея pop/off/art, ЦСИ «Винзавод», Москва

«Дмитрий Сироткин. Причал»

Инсталляция Дмитрия Сироткина (его работы хранятся в Государственном Эрмитаже, МАММ и Баварской государственной библиотеке) словно воспроизводит сцену из несуществующего русского романа конца XIX столетия: причал, летают чайки, гудок возвещает об отходе огромного океанического лайнера (его внешний вид — пожалуй, единственное, что выдает в произведении XXI век). Звуки нахлестываются друг на друга, к чайкам и гудкам добавляются перешептывания посетителей галереи, их глухие шаги. «Персонаж опоздал на корабль или кого-то провожает?» — вопрошают кураторы, и вопрос повисает в воздухе. Пожалуй, это не важно. Чувство одиночества перед бесстрастным шелестом волн, хорошо знакомое жителям Нижнего Новгорода, ежедневно наблюдающим за слиянием Оки и Волги, — одновременно и про Россию, и про что-то очень индивидуальное, ретроспективное (потому все в ч/б). И снова время — только не замершее, а удаляющееся, неостановимое.

08.02 – 23.03

Волго-Вятский филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина (Арсенал), Нижний Новгород

Break-up Box

«Коробка расставаний» — это проект продюсера спектакля «Пещерные мамы» Анны Меркушиной ко Дню всех влюбленных, посвященный переживанию романтического разрыва. Изначально Break-up Box была представлена в рамках резиденции «Терминала А» — тогда «коробка» стала для Меркушиной способом отрефлексировать собственный развод: «Это и артефакт бракоразводного процесса, и инструмент терапии, и праздник моего нового одиночества», — поясняла она. Теперь, внутри пространства-коробки за авторством художницы Вади окажутся произведения, рожденные расставаниями Веры Ширдиной, Максима Трулова, Яны Серобабиной, Дмитрия Закунова и других художников. Все это — под сопровождение шепотка-заговора (чтобы забыть бывшего) солистки группы «Залпом» Ксении Чигиной. Мобильная экспозиция пробудет в столице всего три дня, в проекте участвуют 19 нижегородских художников.

14 – 16.02

Галерея FUTURO, ЦСИ «Винзавод», Москва

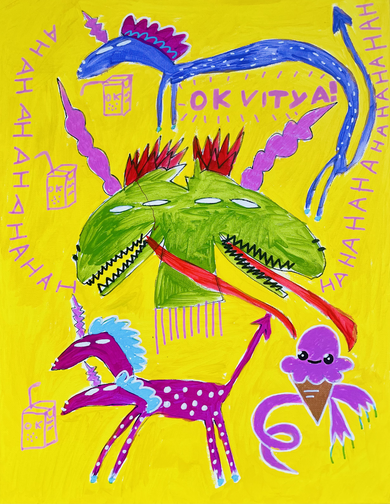

Ok Vitya!

«Наивный художник из Нижнего Тагила, художник для “детей”» — такая самоидентификация у участника маркета современного искусства WIN-WIN и ярмарки blazar Вити Повезло. На самом деле «детский» художник творит для взрослых — тех, что вспоминают детство. Сюрреалистичные единороги и мороженки на ярком цветном фоне будто приглашают зрителя в песочницу, где буквально из ничего можно создать целые миры. Кураторы сравнивают это с философией Мишеля Фуко («Каждая эпоха формирует свои эпистемы — скрытые правила, определяющие, что может считаться знанием»), мол, время выстраивает границы восприятия, а картины Повезло эти границы разрушают; драконы за милое дело сосуществуют со смешными пакетиками из-под сока. Но есть ощущение, что «деконструкция знания» и прочие заумные концепты лишь мешают воспринимать его произведения — ведь мы о них не думали, рисуя каракули на полях школьных тетрадок.

13.02 – 13.03

Larisa Depershmidt gallery, Челябинск

Константин Коровин. Натюрморт, 1916

«Изображая воздух. Русский импрессионизм»

Дождались — в Музее русского импрессионизма открывается выставка русского импрессионизма. Подбирались долго, десять лет. Последние экспозиции — от трехлетнего постимпрессионистского приключения «Группы 13» до эстетства Серебряного века в «Новом обществе художников» — стояли к главной теме уже вплотную. И вот свершилось: 150 произведений, 70 мастеров, Константин Коровин, Петр Кончаловский и Игорь Грабарь. Воздушный, «светлый» импрессионизм и импрессионизм «черный», как вода в ночной Неве; французские сюжеты (кофепитие, катание на лодках) и «русские мотивы» (уездные города и, разумеется, крестьянки). Чтобы протянуть нить истории в настоящее, художница Ирина Корина (праправнучка импрессиониста Алексея Корина) создала инсталляцию «Наглядные пособия», посвященную, как утверждают кураторы, «свету как физическому явлению».

14.02 – 01.06

Музей русского импрессионизма, Москва

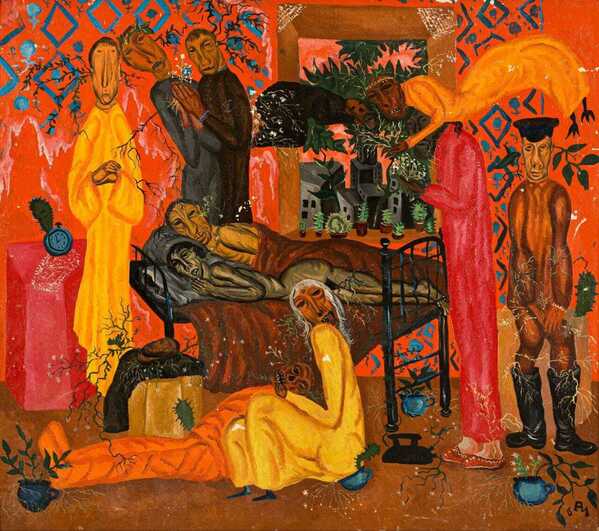

«Темная Оттепель»

Стихи Евтушенко, возвращение репрессированных, кукуруза — обычно мы представляем себе хрущевскую оттепель примерно так. В Центре Вознесенского предлагают взглянуть на шестидесятые под несколько иным углом. Пока Белла Ахмадулина и Роберт Рождественский воспевали нового человека, «лианозовцы» — Игорь Холин, Генрих Сапгир, Всеволод Некрасов — сочиняли о пьяницах и забулдыгах. В свою очередь художники-нонконформисты живописали их маргинальный genius loci. Вот Борис Свешников в 1961 году создает «Мертвый город», рифмующийся с одноименной работой Эгона Шиле. Никакой романтики, только мистика и выход в запредельное. Вот Анатолий Зверев обращается к Малевичу в «Супрематической композиции» конца 1950-х. Опять же лишь суровое пространство холста. Сумрачные полотна Владимира Ковенацкого, пугающие образы Алексея Смирнова фон Рауха, кафкианство Юло Соостера подсвечивают изнанку всесоюзного оптимизма — развитие криминальной культуры, появление полулегальных питейных заведений. Сквозь «низкое», куда не добирается свет больших надежд, пробивается экзистенция. И говорит с нами современным языком.

Алексей Смирнов фон Раух. «Комната смерти», 1960-е

18.02 – 25.05

Центр Вознесенского, Москва

Artdom

Праздник дизайна развернется на площади 32 000 кв. м «Крокуса» — Международная выставка мебели, интерьерных решений и искусства Artdom представит новые коллекции более 400 российских (Mollen, Tkano, Bino Home, «Мария») и европейских (Ethimo, Arketipo Firenze, Gamma Italia, Poliform) брендов. Тут тебе и концептуальный стенд, вдохновленный домом Фарнсуорт Мис ван дер Роэ, и экологический диван от венецианской студии Za:Za, и коллаборация бренда «Хохлома» с Аленой Ахмадуллиной, и последний релиз Smeg x Dolce & Gabbana — коллекция бытовой техники Blu Mediterraneo, вдохновленной средиземноморскими традициями. Кроме того, посетители выставки смогут увидеть скульптуры Василия Кононова-Гредина, созданные из электроники магазина restore: и большую подборку художественных объектов от Елены Михеевой, Дмитрия Чекучинова, Native Ceramics и других.

20 – 22.02

МВЦ «Крокус Экспо», Москва

«Свет свети светло»

Если бы у Николая Расторгуева из группы «Любэ» был не обычный конь, а написанный кистью молодого калмыцкого художника Сюгира Булуктаева, то композиция «Выйду ночью в поле с конем» наверняка бы не удалась. Ну какой «ночкой темной», коли лошадь переливается всеми цветами радуги и даже светится изнутри! Собственно, персональная выставка Булуктаева «Свет свети светло» — именно об этом свете, сосредоточенном в важнейшем для калмыцкой культуры образе, коне. Лошадки играют контрастными красно-сине-зелеными цветами, упрощаются до элементарных геометрических форм, и оживает сказка «Волшебный конь» из «Тысячи и одной ночи».

20.02 – 13.04

Sistema Gallery, Москва

1. Елена Гуро. Кошка, 1908

2. Елена Гуро. Пень, 1906

3. Михаил Матюшин. Сосны в дюнах, 1910

«Любовь в авангарде. Михаил Матюшин и Елена Гуро»

Совсем недавно в сборнике «О чем я думаю» Оксана Васякина вспоминала поэтессу рубежа XIX–XX веков Елену Гуро — теперь о ней и ее муже, художнике и композиторе Михаиле Матюшине, можно будет узнать на выставке центра «Зотов». Пара трудилась на самом пике авангарда — скажем, Матюшин вместе с Алексеем Крученых написал оперу «Победа над солнцем», а Гуро экспериментировала с заумью и свободным стихом. Рисунки и музыка, поэзия и конструктивизм смешались в одном кипящем котле; в каждом из пяти разделов выставки — «Он и Она», «Органика», «Будетляне», «Осенний сон» и «После смерти» — можно будет послушать музыкальные произведения Михаила Матюшина (специально к выставке Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства отреставрировал его «прямоугольную» конструктивистскую скрипку). А в рамках кинопрограммы в эксклюзивный прокат выйдет фильм Романа Михайлова «Надо снимать фильмы о любви» с Марком Эйдельштейном в главной роли.

21.02 – 25.05

Центр «Зотов», Москва