Воображая воздух

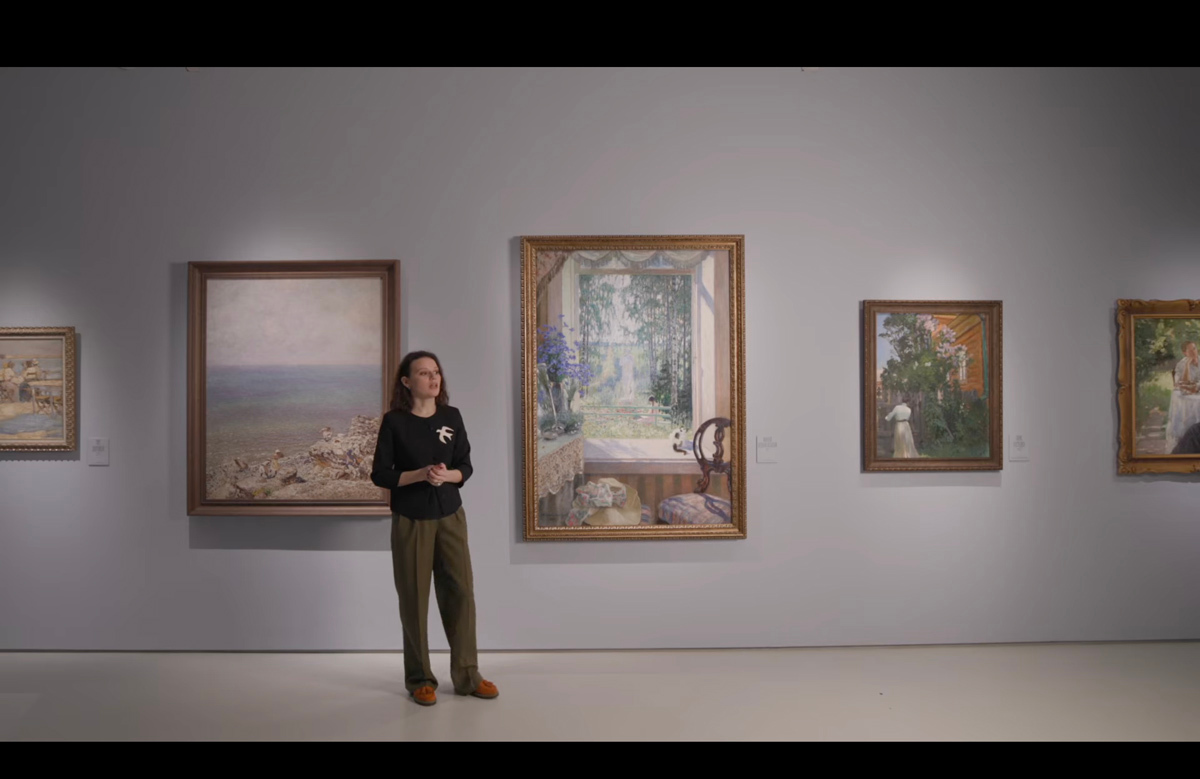

В Музее русского импрессионизма открывается выставка «Изображая воздух. Русский импрессионизм», которая на примерах работ Константина Коровина и Ильи Машкова, Петра Кончаловского и Игоря Грабаря, Исаака Левитана и Виктора Борисова-Мусатова стремится дать исчерпывающее определение заявленному в названии музея и экспозиции термину. Почему программный, можно сказать, проект открывается только сейчас, каково сегодня быть директором музея, причем музея частного, и можно ли писать портрет жены в желтой кофточке или букет цветов, когда мир слетел с катушек, Анна Федина расспросила директора Музея русского импрессионизма Юлию Петрову.

Музей русского импрессионизма открывает выставку, посвященную… русскому импрессионизму. Как говорится, не ждали.

Открывая музей в 2016 году, мы удивили публику и искусствоведческое сообщество словосочетанием «музей русского импрессионизма». Пошутить успели все, но за последние 10 лет выставки русского импрессионизма прошли во многих музеях. Третьяковская галерея делала проект в Германии. Русский музей собрал выставку и показал ее в регионах. Нижний Новгород, Омск и другие города в той или иной степени говорят о своих собраниях русского импрессионизма. Вот, наверное, наступила и наша очередь. К тому же прошло ровно 10 лет с тех пор, как в феврале 2015 года в Венеции состоялась наша первая выставка. Именно там мы заявили, что через год, весной 2016-го, в Москве будет открыт целый музей, посвященный русскому импрессионизму. И нынешняя экспозиция «Изображая воздух. Русский импрессионизм» становится преемницей той ранней нашей выставки. И уверена, что она получилась гораздо более глубоким рассказом об этом явлении в истории русского искусства.

А сам термин-то вы сформулировали?

Конечно, нет. Еще в 1980 году искусствовед Дмитрий Сарабьянов публикует программную для нас статью о явлении «русский импрессионизм». Но и он был не первым. Сами художники: Константин Коровин, Валентин Серов, Абрам Архипов, Игорь Грабарь рассуждали о русском импрессионизме, называли сами себя импрессионалистами. Так что слово придумано не нами.

Что вы хотите рассказать о русском импрессионизме этой выставкой?

Нам хотелось, чтобы у зрителя после посещения выставки сложился ответ на вопрос, что же такое русский импрессионизм и по какому принципу мы художников или, скорее, отдельные произведения к нему относим. Поэтому куратор Наталья Свиридова выделила несколько разделов, посвященных тем чертам этого явления, по которым наши гости импрессионистические полотна отныне везде будут узнавать. Это не только тот самый раздельный мазок, но это и совершенно особенный колорит, где-то высветленный, а где-то, напротив, затемненный. Это и композиционные решения, которые в какой-то степени наследуют японскому искусству. Есть и разделы, посвященные специфике импрессионизма в нашей стране, например, один из них назван «черный импрессионизм».

При этом вы с куратором подчеркиваете, что речь не про депрессию и мрачность, как мы могли подумать, а скорее про интерес к ночной стороне жизни. Откуда он возник и с чем связан?

Интерес русских художников к темной гамме продиктован не только тем, что у нас полгода зима и темнота, но также и крепкой связью русского изобразительного искусства того времени с театром. Темнота сцены, всполохи огней на ней, лучи софитов — они переходят и в изобразительное искусство. И действительно, освещенные фонарями улицы, ночные кафе, даже натюрморты, выстроенные при свете лампы, становятся отдельным явлением внутри русского импрессионизма.

Вы можете описать русский импрессионизм тремя словами?

Свет. Надежда. Красота.

Юлия, вы помните момент, когда бизнесмен Борис Минц предложил вам стать директором музея, основанного на его личной коллекции, которую вы ему помогали составлять? Что вы в этот момент подумали?

Конечно, помню. Он поделился идеей: а что, если открыть музей? Честно скажу, я совершенно не допускала мысли, что этот план может быть реализован, мне он казался совершенно нереалистичным. Но через месяц мы встретились снова, и Борис Иосифович сказал: «У меня прекрасные новости. Я купил здание для нашего музея!». И тут стало понятно, что все всерьез.

Здесь раньше был склад муки и сухого молока для печенья «Юбилейное»?

Да, но это было давно, а когда Борис Минц купил это здание, это была нормальная производственная заброшка. Мосточки, проложенные по грязи, бегающие крысы. И совершенно нельзя было предположить, что здесь будет хорошо.

Поняв, что музей будет, в стали к себе примерять роль директора? Как вы себе ее вообще в тот момент представляли?

О собственной роли директора я думала в последнюю очередь. Мы начали думать о том, каким должен быть музей. И самое главное, каким он не должен быть. Ни я, ни Борис Минц на тот момент не имели опыта музейной работы: он — ну понятно, а я, хоть и искусствовед по образованию, в музеях на тот момент не проработала ни дня. Поэтому мы оба опирались в первую очередь на свой зрительский опыт. И сошлись на том, что музей должен быть абсолютно открытым для публики, доброжелательным, музей должен быть местом, куда каждому приятно и интересно приходить, независимо от того, какой у него бэкграунд и сколько он знает о художниках. В музее должно быть хорошо.

Вы ориентировались на какие-то образцы или от чего отталкивались, чего не хотелось?

Конечно, мы посетили очень много коллекций, и российских, и зарубежных. Договаривались о том, чтобы с нами провели встречу с музейной администрацией, показали, как устроен музей изнутри. Были наняты музейные консультанты из Европы, которые тоже очень помогли. Хотя впоследствии стало понятно, что их советы тоже требуют адаптации.

Что не подошло из европейской практики для России?

Я так понимаю, что в тот момент, когда обсуждалась концепция Музея русского импрессионизма, наши консультанты не особенно верили в то, что этот проект проживет долго. И предлагали нам спокойненько делать монографические выставки про того или иного художника, собирая порядка 40–50 картин на экспозицию. В итоге мы выбрали радикально другую концепцию — тематические выставки, на которых показываем больше 100–150 работ из государственных и частных собраний со всей страны. Расчет посещаемости тоже совсем не соответствовал тому, что мы имеем сейчас, когда каждую выставку посещает более 60 000, на выходных приходят более 2000 человек, и зачастую в музее sold out. Совсем никто не предполагал, что этот музей просуществует 10 лет и будет развиваться, а не стагнировать.

В 2015 году вам было 30 лет и вы были, наверное, самым юным директором в Москве, в России? Как вы себя чувствовали? Сложно ли было зарабатывать авторитет и вливаться в этот кружок профессиональный?

Да, временами я это ощущала очень остро. Но, вы знаете, молодость — это то, что быстро проходит. И фактически безо всякого твоего усилия. Сейчас такой проблемы нет.

Самый сложный момент какой был?

Вы имеете в виду относительно возраста и становления? Коллеги мне говорят, что уже давно пора отпустить эту историю, но самый сложный момент был, когда директор одного парижского музея сказала мне: «Русский олигарх и при нем девочка, кто вообще будет с вами работать?».

А вы ей?

Кажется, я не выдержала удара.

А потом? Вы вышли за дверь и подумали, что вот надо было сказать то и это?

Спустя буквально пару лет мы принимали в музее работы из Центра Помпиду, из галереи Альбертина, из музея Тиссена-Борнемисы. И стало понятно, что не только в Москве или в России, но и в Европе музейные собрания готовы с нами работать и воспринимают Музей русского импрессионизма как равноценного партнера.

А дома вы себе что в те моменты говорили? Понятно, что на работе держишь лицо, а как себя подбодрить, когда ты наедине с собой?

У меня потрясающий тыл в семье. Мой муж обеспечивает мне поддержку на каждом из таких сложных этапов.

В какой момент вы все-таки почувствовали себя директором?

Очень нескоро. Знаете, это как с материнством. Когда у женщины появляется ребенок, редко кто в этот момент чувствует себя матерью. Так же и здесь. Я почувствовала себя директором, наверное, несколько лет спустя.

Помните момент?

Нет, не помню. Просто постепенно поняла, что... Хотя знаю! Чувствуешь себя директором, когда понимаешь, что ты принимаешь непопулярные решения и несешь за них ответственность. Легко принимать решения, которые аплодисментами встречаются коллективом. Тяжело принимать решения, которые твоей команде не нравятся. Наверное, сейчас покажется, что это очень точечные, малозначимые решения, но время от времени приходится наступать на горло и своей песне, и чужой.

Директор музея — он скорее про что? Про то, чтобы делать выставки-блокбастеры и собирать очередную очередь на Серова, или про то, чтобы крыша не текла?

Кураторская команда, к счастью, прекрасно работает. Без меня. Хотя, конечно, как искусствовед, курировать выставки я очень люблю. И если вдруг, очень редко, мне это удается, — радуюсь. Но музей для меня — это зона тотальной ответственности. Если кому-то нахамили в гардеробе или кому-то не досталось билета — это тоже моя ответственность. Все, что происходит в этом музее, — это процессы, за которые отвечаю я.

Глядя на то, как сейчас сменяются декоратора в крупнейших российских музеях, что вы думаете?

Я испытываю сожаление. Мне бы хотелось, чтобы процесс назначения директоров крупнейших музеев страны был прозрачен. Чтобы хотя бы профессиональное сообщество точно понимало принцип назначения того или иного человека и чтобы людям давалась возможность полностью реализовать предложенный ими изначальный план.

В Европе понятно, по какому принципу назначен директор?

Во многих странах директора музеев назначаются по конкурсу. И у нас в стране тоже было несколько таких опытов. Мне это кажется очень хорошей практикой, что, претендуя на должность, соискатель представляет план развития музея.

Сколько нужно времени директору, чтобы и разработать, и реализовать свою программу?

Для того, чтобы войти в курс дела с нуля, думаю, что... От трех месяцев до полугода должно уйти только на то, чтобы понять, какие проблемы в музее существуют и почему они до сих пор не решены. А я уверена, что этим вопросом надо задаваться в первую очередь. И что можно сделать, какие перспективы, какие задачи мы перед собой ставим.

И это мы еще о выставках не говорим, которые планируются многие месяцы, а некоторые — годы. Мы делали интервью с директором Новой Оперы Антоном Гетьманом, который говорил, что оперные интенданты примерно так же, как директора музеев, работают. Грубо говоря, два сезона ты показываешь то, что было запланировано твоим предшественником, потом ты начинаешь реализовывать свой план, и контракт обычно заключается на два срока по четыре-пять лет, после которых начинается выгорание. Как вы эти сроки оцениваете?

Все, что вы сказали, нравится. Все, кроме слова «выгорание».

Оно тут тоже важно.

Смотрите, я занимаюсь проектом Музея русского импрессионизма с начала 2012 года, то есть 13 лет. И выгорание пока не наступило. Возможно, потому, что лучший отдых — это перемена занятий. В тот момент, когда ты решил хозяйственные вопросы, можно порешать выставочные, потом научные, потом еще какие-нибудь проблемы возникнут. Соскучиться не удается. Думаю, что в других музеях примерно та же история. И, знаете, это ведь в первую очередь вопрос не трудового контракта, который с тобой подписан на определенное количество лет, а вопрос требовательности к себе. Потому что любой трудовой контракт, 4-летний или 5-летний, можно прожить, создав вокруг себя озерцо спокойствия, а можно сделать так, чтобы все вокруг тебя бурлило, и тогда тебе точно будет интересно.

Каково быть частным музеем в России? Каково это было в 2016 году, когда открылось это здание, и сейчас, в 2025?

Очень изменилось в обществе отношение к понятию «частный музей». Если раньше частный музей воспринимался как некая причуда благотворителя, который просто тратит деньги на искусство, то сейчас частные музеи, возможно, одни из самых эффективных арт-институций в стране. Они рассчитывают только на собственный бюджет, в котором очень большую часть составляют средства, привлеченные со стороны: от спонсоров, от коллабораций с бизнесом, плюс, конечно, продажа билетов и других товаров. Это те деньги, на которых мы строим всю программу развития музея. Соответственно, для того, чтобы развиваться, мы должны ставить все более высокую планку по привлечению к нам интереса зрителей, меценатов и бизнеса. Частные музеи больше заинтересованы в том, чтобы все время ставить себе новые задачи и пробивать стену головой.

Помимо экономики на вас что-то влияет, довлеет над вами?

Атмосферный столб.

И он плотный.

Мы все — и госмузеи, и частные музеи — живем в одно время в одной стране. И имеем одинаковые проблемы. Я не буду сейчас говорить уже ставшие банальными вещи о невозможности обменов, которые мы так любили. Перед нами всеми стоит задача собирать интересные экспозиции. При этом мы понимаем, что количество материала, с которым мы работаем, ограничено. Оно велико, но оно ограничено. И фактически каждый музей, который хочет сделать выставку-блокбастер, как мы их теперь называем, обращается в той или иной степени к одному кругу имен и к одному списку хитовых произведений. Для того чтобы эти хитовые произведения не просто колесили по стране, а показывались с какой-то новой стороны, складывались в новый рассказ, нужно крепко подумать. Вот эти вызовы стоят сейчас перед всеми кураторами. Всем приходится думать крепче, чем...

Когда в ассортименте был весь мир… Музей может быть самоокупаемым?

Если поставить ему такую задачу. Но тогда музей должен ставить себе совсем другие приоритеты, иначе формировать свою выставочную, билетную, маркетинговую политику. Наверное, можно сделать художественные выставки прибыльными.

А такие есть примеры?

Насколько я знаю, выставка Фриды Кало, которая была была организована Музеем Фаберже и показана несколько лет назад в московском Манеже, была прибыльной. Но это не музейная выставка. Если мы говорим о музейной работе, то у нее есть еще несколько важных слоев. Если мы ставим приоритетом заработок, то эти несколько слоев, как луковая шелуха, очищаются и откладываются в сторону. Так что, на мой взгляд, такие задачи перед культурой просто ставить не нужно, потому что музей — это ведь не выставочная площадка, это научная институция, исследовательская, просветительская. И эти задачи музея требуют мецената. Год назад Музей русского импрессионизма сменил владельца. Борис Минц, основатель нашего музея, полностью передал музей председателю совета директоров группы компаний ФСК Владимиру Воронину. И сейчас при поддержке крупной компании музей как раз может себе позволить не делать окупаемость своей основной задачей. При этом мы вместе с экономистами крупного бизнеса, естественно, пересмотрели ряд цифр и нашли, где музей может зарабатывать больше, а где может тратить меньше или эффективнее. И эти рекомендации для музея полезны. Я замечаю, что у нас в сфере культуры не очень умеют выстраивать экономические отношения. Слишком долго мы исходили из того, что культура в принципе не должна никак быть связана с деньгами, что она... исключительно про духовность. А частный музей, безусловно, должен крепко стоять на ногах и уметь считать деньги, только тогда его экономика будет эффективной. Мне самой, как человеку, скорее, математического склада ума, нравится, когда все четко и логично.

На предновогоднем ужине для узкого круга друзей и партнеров вы, перед тем как развлекать и угощать гостей, докладывали им об итогах и планах и просили их поставить вам KPI. И при этом гости, среди которых были Ирина Прохорова, Елизавета Лихачева, Наталья Опалева, говорили, что, в общем, про KPI вам думать не надо, а вы в целом и так молодцы. Но вы-то какие себе ставите сейчас KPI на год, на 10 лет? В какой точке вы хотели бы оказаться?

Это не точка просто. Это длинный перечень того, что хотели бы реализовать в этих стенах я и мои коллеги. Наверное, это вообще про самоощущение. Извините, что я переношу себя на музей, а музей на себя. Но действительно, это про ощущение себя в культуре, художественном контексте страны. А если конкретно, мне бы хотелось запустить две-три выездные выставки, которые мы бы собрали и реализовали в других регионах. Хотелось бы, и мы уже над этим работаем, расширить книгоиздательскую программу, нарастить просветительскую программу так, чтобы она приобрела, скажем, клубный характер. Хочется привлекать сюда, в музей, людей, которые в принципе не рассматривают для себя такой вариант досуга, потому что давно не пробовали или еще в школе отказались от этого удовольствия. Хочется сделать музей более публичным, более узнаваемым. Делаем конкретные шаги, смотрим на результат, корректируем свои действия. Это процесс, а не финальная точка.

Но все это это про выход из вот этой башни, которая когда-то была складом сухого молока и муки?

Да, хочется выйти за пределы наших стен. Но и хочется сюда, внутрь, привлечь новых людей. Знаете, как некоторые говорят: да ну, я ничего в этом не понимаю. Это наша задача сделать вам интересно. Ваша задача просто прийти.

Вы сами заговорили про самоощущение. Есть мнение, что коллекция – это портрет коллекционера. Можно ли говорить то же самое о музее и его директоре, который работает в музее с момента замысла? Насколько музей русского импрессионизма отвечает и вашему темпераменту, и вашим ценностям?

В этом музее очень много субъективного, именно нашего, привнесенного мной и командой. Как частный музей мы, возможно, имеем большую свободу в решении каких-то вопросов административных или экспозиционных. И привносим сюда, в эти стены, то, что нам самим дорого. Подчас, выбирая картины, которые войдут в экспозицию, мы говорим друг другу: «Ну это же наша любимая». Например, про художницу Елену Андреевну Киселеву, которой мы посвятили персональную выставку в 2016 году, которую очень полюбили и которую сейчас, когда есть возможность, стараемся показывать и на других выставках. Даже если на выставке представлена всего одна картина Елены Андреевны, наши экскурсоводы обязательно к ней подводят. Точно так же есть музеи, с которыми мы любим работать, в которых у нас появились друзья и которые буквально в течение нескольких часов отвечают на любой твой запрос. Человеческого в Музее русского импрессионизма очень много.

А всё-таки про темперамент, если это слово к музею вообще применимо?

Я думаю, что музей должен уметь быть разным. Музей должен создавать своим посетителям ощущение покоя, чтобы они получили полное удовольствие от взаимодействия с живописью. Вместе с тем музей должен быть очень гибким и очень быстрым в реализации своих решений. В этом есть и моя черта, и отражение моего темперамента. Принимать решения нужно быстро. Благодарить нужно быстро и вслух. Извиняться нужно быстро и громко. Конечно, я стараюсь и в работе реализовывать то, что важно мне как человеку. И мне кажется, что коллектив тоже поддерживает и разделяет мои убеждения. Так что да, музей — отражение того, что мы все здесь любим.

У вас в прошлом году была выставка «Журнал красивой жизни», посвященная журналу «Столица и усадьба», такому дореволюционному «Татлеру». И его издатель Владимир Крымов, который выпускал его с 1913 по 1917 год, говорил о том, что красивая жизнь и хороший вкус будут актуальны во все времена. И кажется, он же говорил про то, что это журнал положительных эмоций. Вот у меня есть ощущение, что так можно описать и кредо музея, или как вы бы сами его сформулировали?

Я, пожалуй, с вами соглашусь. Знаете, есть такая расхожая девчачья фраза, которую приписывают Мэрилин Монро: «С мужчиной должно быть хорошо, плохо я могу и сама». Если после посещения музея ты не испытываешь положительных эмоций, просто в другой раз не ходи в этот музей, сходи в другой, например, сюда. И для этого необязательно показывать только солнечные пейзажи и смеющихся детей.

«Новое общество художников»

«Группа 13»

«Журнал красивой жизни»

При этом на выставках, посвященных «Группе 13», Новому обществу художников или тому же журналу «Столица и усадьба», то и дело ловишь себя на мысли, что все эти художники жили в весьма мрачные времена и все равно рисовали картины, подходящие под определение импрессионизма, то есть залитые светом в прямом и переносном смысле.

На жизнь наших героев, тех самых русских импрессионистов, пришелся как раз очень непростой исторический период: революции, войны, террор. Но это не означает, что работа художника должна становиться прямым отражением выпадающих на его долю испытаний. Еще совсем начинающим искусствоведом я пришла однажды поговорить к Екатерине Деготь, гуру, мастеру. Я ее ужасно боялась. И она, видимо, это почувствовала. И она учила меня, что не может художник в тяжелые для его страны времена писать портрет своей жены в желтой кофточке или какой-то безыдейный букет цветов, что это аморально и от художника требуется другое. Я тогда даже поверила в это. А потом, когда стала старше, когда в моей собственной жизни случилось несколько разных кризисов, я пришла к мысли, что как раз художник и занимается тем, чтобы помочь нам эти кризисы пережить. В последние годы на ярмарках современного искусства многие художники говорят об эскапизме. Да, кто-то уехал в горы и работает там. А мы, может быть, тоже хотели бы уехать в горы, но нас поддерживают те, кто нашел силы с нами остаться.

Музей – это про радость или про эскапизм?

Разве одно отменяет другое? Иногда эскапизм дает столько радости, согласитесь.

Команда:

ОПЕРАТОР:

ВАСИЛИЙ НЕФЕДКИН

ЗВУКОРЕЖИССЕР:

МИХАИЛ МОРГУНОВ

КРЕАТИВНЫЙ ПРОДЮСЕР:

ВИКА СЛАЩУК

MUAH:

ЕКАТЕРИНА СТОЛБОВА

АССИСТЕНТ ОПЕРАТОРА:

ОЛЕГ ДОНЕЦ

На Анне Фединой:

пиджак, лонгслив и джинсы, Ushatava