Оживить нашу «Оперу Ивановну»

ФОТО:

ЛЕО КЛЕНИН, МАРИЯ ХУТОРЦЕВА, ЕКАТЕРИНА ХРИСТОВА, ИРИНА ПОЛЯРНАЯ

Антон Гетьман был директором Петербургской филармонии, четырнадцать лет работал заместителем директора Большого театра, затем возглавлял Театр имени Станиславского. С 2020-го он руководит Новой Оперой — небольшим театром на 650 мест, который за несколько сезонов превратился в одну из самых неординарных, модных и прогрессивных московских сцен. С 19 января по 2 февраля здесь пройдет Крещенский фестиваль, в программе — едва ли не самая ожидаемая оперная премьера сезона — «Ванесса» Сэмюэла Барбера в постановке Дмитрия Волкострелова, а также «Болеро+» — дивертисмент балетов, выполненных молодыми хореографами, включая Максима Севагина, и хоровая симфония Леонарда Бернстайна — «Каддиш» — под управлением Федора Леднева. Накануне открытия фестиваля музыкальная журналистка, автор и ведущая лекций о музыке Ляля Кандаурова поговорила с Антоном Гетьманом о премьерах из сундука, новом зрителе и будоражащем театре.

С каким настроением вы подвели черту под завершившимся годом?

Я бы назвал 2024-й годом возвращения к прошлому. В широком смысле возврат к прошлому и его переосмысление — важный и необходимый процесс, если не сводить его к попыткам «достать из сундука» старые постановки. Достаточно посмотреть на главный театр страны, чтобы убедиться в этом, — словом «премьера» в афише помечены спектакли полувековой давности. В известной степени это касается и других сцен, но дело не только в музыкальном театре; что-то похожее происходит в кино, музеях, на телеэкранах. Порой причиной тому — отсутствие денег; конечно, достать что-то из сундука дешевле и проще, чем сделать заново. Бывает, что проблема в отсутствии идей, — и на помощь снова приходит сундук. В других случаях это вопрос неуверенности — есть какие-то средства, идеи, может быть, тоже есть, но их не воплощают — на всякий случай. Все это грустно.

Я думаю, что необходимо двигаться вперед, как бы ни было тяжело. Искать новый язык, неожиданные коллаборации, внезапные кросс-жанровые ходы. Я уверен в том, что для музыкального театра это насущная необходимость. «Доктор Атом» Адамса, «Ванесса» Барбера, «Свадебка» Стравинского в обрамлении электроакустической музыки — в «Новой опере» мы часто делаем что-то странное и впервые. Но боимся не того, что у нас не получится, а занудства и скуки. Разговаривать с публикой языком прошлого столетия в музыкальном театре — значит привести в зал зрителя-традиционалиста, для которого этот язык родной, привычный и понятный. Те, кто еще владеют театральным наречием ушедшего века, ждут его и приветствуют; такая публика, кстати, по-прежнему составляет большинство, и мы относимся к ней с уважением. Однако зрители, которым сегодня 30–40 лет, уже ощущают этот язык как совершенно чужой. Из любопытства придя в театр и наткнувшись на «Оперу Ивановну», как называл Евгений Колобов1 постановки «старого стиля», они укрепляются во мнении, что «далеки от оперы». И уходят — надолго, может быть — навсегда.

1 Евгений Колобов — советский и российский дирижер, новатор в области музыкального театра, создатель Новой Оперы.

«Если ты сделаешь театр, который станет фактом существования социума — ты выиграл»

Но, может, именно такую оперу будет ждать поколение зрителей, сформировавшихся в условиях консервативного поворота в общественной жизни.

Конечно, нет. Потому что в периметре театра «Опера Ивановна» и правда может существовать в изоляции от реальности. Но 30-летние — пока они читают новые книги и медиа, смотрят кино и сериалы, ходят на концерты и в клубы, хотя бы краем глаза видели современное искусство, — функционируют в определенной системе знаков. Изолируясь от реальности, музыкальный театр отрезает себя от этой семиотики — а значит, от ее носителей. Не говорю уже о том, что, нажав несколько кнопок, эти люди могут увидеть спектакль из Зальцбурга или Экс-ан-Прованса. И возникает вопрос — а кто же будет ходить тогда в театры в Москве, Петербурге, Екатеринбурге и других крупных российских городах? Боюсь, мало кто — потому что одних опера уже отпугнула, а другим все тяжелее выбраться из дома.

В нашей команде мы часто разговариваем об этом. Мы стараемся быть «другим» театром — и действительно отличаемся. При этом «новое» не угрожает в нашем репертуарном списке «старому»: на сцене все еще идут спектакли, в буквальном смысле сделанные в прошлом веке. Скажу вам честно, что и сегодня они в значительной степени кормят театр. Это «Риголетто», «Травиата», «Евгений Онегин», с которого начиналась Новая Опера. В процентном отношении такие спектакли обеспечивают половину наших кассовых доходов или чуть больше; ходит на них именно взрослая аудитория. Разумеется, цены на билеты там самые гуманные — возрастной слушатель означает необходимость подстраиваться под соответствующий бюджет; иначе — в условиях обычной репертуарной ротации — зал будет пуст.

«Все, что после»

«Почтальон из Лонжюмо»

Принесли ли музыкальному театру минувшие три года что-то хорошее?

Пожалуй, да. Если говорить о Новой Опере, то здесь появляются новые имена, которые интересны музыкальному театру. Мы очень активно сотрудничаем с молодыми дирижерами — это Федор Безносиков, Антон Торбеев, Алексей Рубин, француз Клеман Нонсьё, взявший серебро на конкурсе Рахманинова несколько лет назад. Я убежден, что среди тех, кто работает с нами сегодня, — люди, которым предстоит сделать в российском театре что-то значительное. По сравнению с сезоном 2021/2022 появились обширные возможности для копродукций. Прежде никому не приходило в голову, что копродукцию можно сделать не только с Парижем, но и с Пермью или Екатеринбургом, или даже в пределах одного города: с Большим театром или Центром электроакустической музыки. Очевидно, что произошел огромный рост интереса к театру. 2023 год дал почти 70% к посещаемости; такого не было никогда. Последующий год тоже — рост был не таким взрывным, примерно на 30%, но это тоже очень много. Я думаю, вы догадываетесь о причинах. Количество других возможностей проведения досуга снизилось, афиши кинотеатров обеднели, заметно вырос средний чек в ресторане; поехать куда-то даже по России недешево, а сложности с путешествиями за границу для большинства людей почти непреодолимы. Какими бы ни были причины, публика ходит, людям интересно, билеты раскупаются на длинном горизонте, а значит, работать в направлении, о котором я говорил только что, надо еще деятельнее и тоньше — чтобы не вышло так, что пара молодых людей зашла случайно на какую-то условную историческую оперу — а там кокошники из фольги и накладные косы. Приходится много работать, придумывать, крутиться, одним словом.

Вы возглавили Новую Оперу поздней осенью 2020-го, идет ваш четвертый сезон. Сколько времени обычно уходит на то, чтобы изменить курс такого массивного «крейсера», как оперный театр?

Конечно, нет нормативно рассчитанного периода. Все зависит от того, в каком положении находится крейсер, в каком состоянии команда, каковы запасы топлива и еды. Чтобы ответить на ваш вопрос, нужно немного объяснить, как вообще устроена эта работа. Мы знаем, что система заключения контрактов с интендантами театров в Европе — это максимум два срока по четыре года либо по пять лет. В свое время, когда я разговаривал со Стефаном Лисснером2 или Югом Галлем3, я задавал им этот вопрос — почему сроки рассчитываются именно так? Можем прикинуть: первые два сезона работы интенданта — это выполнение того, что наметил его предшественник, поскольку 24 месяца при планировании — стандартный разбег. Реализуя планы предыдущего руководства, ты продумываешь собственные сезоны, которых в первом контракте остается в итоге два-три. Когда контракт продлевают, примерно на третий год его действия ты начинаешь готовиться к передаче дел следующему интенданту; как правило, он уже приходит в театр, садится этажом ниже в каком-то кабинете и готовится принять эстафету. То есть даже если считать по максимуму — два пятилетних контракта — то интенсивной независимой работы получается шесть сезонов, не больше. Кроме того, выгорание интенданта к концу второго срока абсолютно неизбежно. Если заниматься делом и действительно делать что-то новое, что будет замечено зрителем и профессиональным сообществом, предел своим силам — психологическим, эмоциональным, физическим — ощущаешь довольно быстро. И дальше либо честно уступаешь место другому человеку, либо переходишь на автопилот, мало-помалу аннулируя все, что ты сделал прежде.

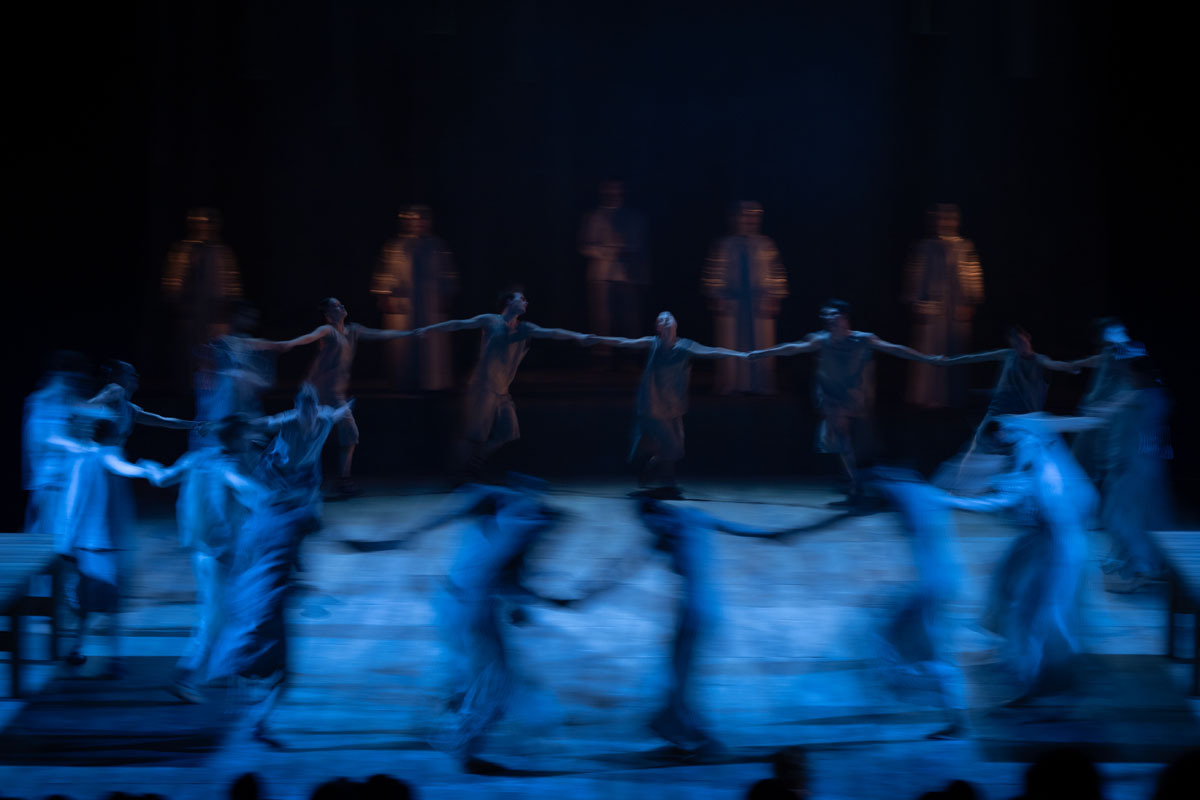

«Болеро+»

2 Стефан Лисснер — французский режиссер и театральный администратор. В разные годы возглавлял фестиваль в Экс-ан-Провансе, театр Ла Скала и Парижскую оперу.

3 Юг Галль — французский театральный администратор. Возглавлял Большой театр Женевы и Парижскую оперу.

«Создав свой театр — Новую Оперу — Колобов неустанно придумывал новое, ломал шаблоны»

«Все пути ведут на Север»

«Мёртвый город»

«Мёртвый город»

То есть кажется, что пересборка за четыре сезона — это быстро.

Можно ли сказать, что такая скорость была травмирующей?

Да, для меня точно. Но еще в сто раз тяжелее для артистов, поскольку атомный темп, который мы задали, вынуждает их работать с невероятной скоростью; основная нагрузка легла на них. Творческие коллективы Новой Оперы абсолютно уникальны; говорю это со всей честностью, как есть. Это матрица, заложенная, конечно, создателями театра — Евгением Колобовым и Натальей Попович4. Я провел массу времени в разных театрах, но такого рефлекса цели не встречал никогда и нигде. Они работоспособны, у них строгий внутренний контроль качества, им всегда интересно, они готовы преодолевать сложности — текстуальные, языковые, технические. Пятый год работаю здесь — и все равно поражаюсь этому.

4 Наталья Попович — хормейстер, жена Евгения Колобова.

«МОНО», Константин Кейхель

1. «Этот великолепный век», Ирина Кононова

2. «Озеро», Анна Щеклеина

Новая Опера родилась в начале 90-х как театр дирижера — Евгения Колобова. Теперь практика вашей работы совсем иная — дирижерская «власть» децентрализована, на афишах много новых имен.

Это целенаправленная политика театра. В 2021 году мы планировали сделать в Новой Опере академию молодых дирижеров: каждый сезон приглашать студентов старших курсов и прикреплять их к ментору — одному из наших действующих дирижеров, под началом которого, наблюдая за работой, включаясь в нее, где это уместно, ребята могли бы пройти весь сезон. Реализовать эти планы не получилось; музыкальный руководитель Новой Оперы, Валентин Урюпин, покинул театр, обстоятельства изменились. Спустя год, однако, я решил все же попробовать — для начала с одним человеком. Это был Павел Романенко — наш концертмейстер группы альтов, а теперь и дирижер, который в ноябре получил свой первый спектакль, прошедший с успехом. Важно понять, что у нас нет задачи вырастить нового Тосканини, она гораздо проще: у ребят, которые учатся дирижерской профессии в крупнейших российских консерваториях, совсем нет практики с живым оркестром — она просто равна нулю, они дирижируют двумя роялями. Мы хотим попробовать это изменить. Вообще много чего хочется менять, поэтому надеюсь, что скоро за дирижерским пультом Новой Оперы появится женщина.

Верно ли я понимаю, что в Новой Опере существует нетипичная для музыкального театра абонементная система — как в филармонии?

Эта идея с успехом внедрена во всем мире, в России она родилась в Мариинском театре, пусть и была воплощена неидеально. Впервые я попытался ввести абонементную систему, еще работая в МАМТе, но там не все удалось из-за проблем с планированием. Однако уже тогда я понял, что в ней есть перспектива. В Новой Опере это получилось осуществить: сейчас примерно половину репертуара мы начинаем продавать за год в виде абонементов. Здесь масса плюсов — это выгодно для театра, дисциплинирует солистов, которые теперь не могут поставить нас перед фактом спонтанного отъезда, это полезно для нас в том смысле, что сцена стабильно и планово занята, ее нельзя арендовать по звонку откуда-то сверху — зал-то раскуплен.

Как будет устроена в этом году программа Крещенского фестиваля?

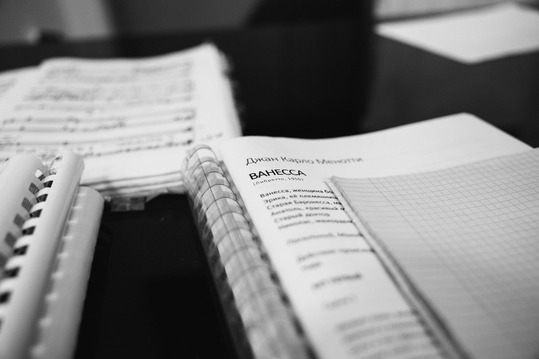

Фестиваль 2025 года выстроился вокруг российской премьеры «Ванессы» Барбера и фигуры Димитриса Митропулоса, который дирижировал премьерой этой оперы в 1958-м; то есть одна из сюжетных линий связана с американской музыкой середины прошлого века. Вторая — 150-летие со дня рождения Мориса Равеля; тут и балетная программа — пять разных балетов, венчающихся «Болеро», и «Перевернутый концерт» — наш фирменный формат, когда публика оказывается на сцене. И масштабное хоровое событие — двойные пассионы, где соединены немецкий XVII век с музыкой современного американского классика Дэвида Лэнга. Все это — в период с 19 января по 2 февраля и при наличии единственной сцены: мне было важно попробовать сделать эти три премьеры за короткий срок, проверить, насколько вся наша система выдержит такую нагрузку — творческая, финансовая, продюсерская, техническая. Не с целью поддержания спортивного тонуса — хотя и это бывает полезно, — но для того, чтобы в границах фестиваля показать максимальное количество интересной музыки и как можно полнее представить каждый из наших коллективов.

Мысль о том, что будущее — за мультижанровостью, нехитрая и не новая. Несостоятельна модель музыкального театра, какой она была в прошлом веке, когда разными жизнями живут оперная и балетная труппы, оркестр, не просыпаясь, играет в яме одно и то же по кругу, а хор функционирует как массовка и воспринимается — что греха таить — как вспомогательный коллектив. Преодолеть эту рутину можно только радикальными инструментами: создавая ситуации, в которых хор сотрудничает с балетом, балет взаимодействует с солистами оперы, оркестр оказывается на сцене рядом с танцовщиками — а лучше не оркестр, а отдельные инструментальные группы. Эта мультижанровость не может быть самоцелью; всегда останутся исключительно оперные или балетные спектакли. Но как инструмент она открывает огромные возможности, а музыкального материала, который позволяет работать в этом направлении, много. Кроме того, это чрезвычайно важно для артистического самоощущения, а как следствие — для качества исполнения, особенно для оркестра и хора. Я бы хотел, чтобы каждый коллектив получал свой «бенефис». Лучше всего для этого, конечно, подходит фестивальный формат.

Репетиция «Ванессы»

«Достаточно посмотреть на главный театр страны, чтобы убедиться в этом — словом “премьера” в афише помечены спектакли полувековой давности»

Хедлайнеры Крещенских фестивалей последних лет — мягко говоря, не самые «народные» авторы. Кайя Саариахо в 2022-м, Джон Адамс в 2023-м, Франц Шмидт в 2024-м (называю лишь то, что вспоминаю с ходу). В 2025-м это Сэмюэл Барбер. Как вы продаете такие программы? Есть в этом риск для театра?

Если бы я пришел сюда не в ноябре 2020-го, а в минувшем ноябре, конечно, опера Барбера в центре январской фестивальной программы была бы самоубийством. Но, внимательно наблюдая публику в течение четырех с небольшим лет, мы видим, как она изменилась. Я надеюсь, что вокруг нас сформировалась аудитория, которая ждет от нас именно чего-то другого. Видели бы вы, какое безумие творилось на последней в 2024 году «Свадебке» — а ведь это, мягко говоря, непростая музыка. Наша ценовая политика — тоже часть стратегии по выстраиванию отношений с аудиторией, при этом повторю, что мы держим баланс: те, кто все еще хотят посмотреть «Риголетто» тридцатилетней давности, имеют такую возможность.

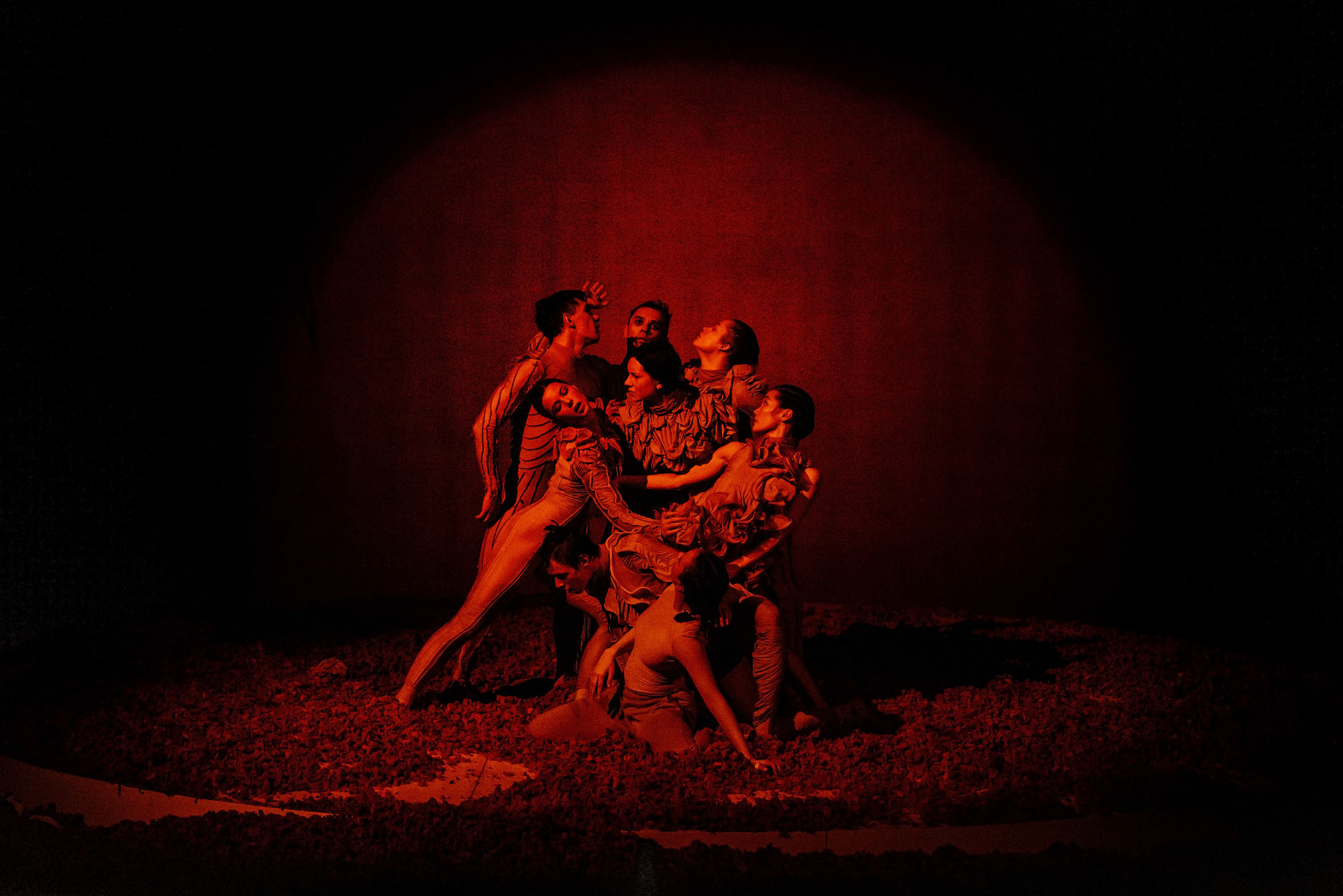

«Свадебка»

Какой будет концепция Крещенского фестиваля-2026?

2026-й будет, конечно, связан с 80-летием Евгения Колобова. Мы занимаемся этой программой уже больше полугода, кое-что там еще уточняется, но могу сказать главное — это будет не мемориальный фестиваль, а фестиваль про будущее. Я осторожно предполагаю, что таким хотел бы видеть его сам Евгений Владимирович — он был человеком больших страстей, бешеного куража, в творческом смысле абсолютно несгибаемым; художником огромной силы убеждения, который мог со скандалом покинуть один из благополучных столичных театров и увести за собой полштата — от солистов и оркестра до бухгалтерии — в никуда. Создав свой театр — Новую Оперу — Колобов неустанно придумывал новое, ломал шаблоны; его редакции хрестоматийных партитур, его транскрипции — все говорит о том, что он стремился оживить нашу «Оперу Ивановну» и раз за разом понимал, что на один вечер это срабатывает, а вот сделать из этого систему пока не получалось — словно он родился слишком рано. Может быть, этим объясняется глубокий внутренний конфликт, в котором жил этот талантливейший человек. И то, что сердце его в итоге не выдержало так рано.

ТАНЦ NUVO

У вас бывают моменты, когда кажется, что усилия в конечном счете бессмысленны?

Я понимаю, о чем вы. Нет, я чувствую иначе. Вообще руководитель театра — не важно, в творческой или административной роли — должен думать не о своем следующем контракте. Его главная забота — следующее поколение зрителей, которых надо обеспечить театру. Публика всегда консервативна, и во всем мире такой публики большинство. Огромная ошибка думать, что «западный» зритель свободен от этого: самая консервативная аудитория, которую я видел, — в Нью-Йорке, да и в Европе тоже, например, в Милане или Вене. Но именно в Европе родился новый режиссерский язык, сложилась та театральная реальность, в которой мы живем сегодня, нравится нам это или нет. Для всего этого недостаточно наличия Чернякова или Бархатова — оно необходимо, но недостаточно. Потому что также должны быть зрители, которым все это нужно; а если ты не распашешь поле, на нем ничего не вырастет. Я ненавижу разговоры про «воспитание» публики и «прививание» ей чего-то; но у людей должна быть информация. Мы должны дать им возможность узнать, где настоящее, а где подделка, пресловутый фейк. Как часто эти фейки предлагаются слушателю под видом оперного спектакля или симфонического концерта! Подчас кажется, что они стали новой нормой. Да, побороть это невозможно — но можно предложить альтернативу.

«Балет Москва. Ракурсы»

Я совершенно не обижаюсь, когда люди выходят после «Летучего голландца» Богомолова и плюются — пусть, это нормально. Но только билетов на следующий блок показов этого спектакля почти нет — а он намечен на апрель; сотни зрителей хотят попробовать получить этот опыт. Дискуссия, возникшая вокруг «Голландца», создала театру потрясающую публику — свободную от косности, любопытную, с чувством юмора. Когда-то я говорил на эту тему с Жераром Мортье5 и помню, как он абсолютно спокойно, с какой-то невозмутимостью бюрократа мне отвечал, что, если ты сделаешь театр, который станет фактом существования социума, — ты выиграл. Людям может не нравиться спектакль, они могут ругаться, говорить обидные слова — тебе лично, в интернете, через прессу. Но в этот момент театр будет реальным, осязаемым, будоражащим обстоятельством их жизни — а значит, все не зря. В реальности российских 2020-х, возможно, это займет больше времени. Однако театр, который мы строим, безусловно стремится к этой цели. Я вижу его на горизонте ближайших полутора лет смелым, современным, неожиданным и ни на кого не похожим.

5 Жерар Мортье — бельгийский режиссер и театральный администратор. В разные годы возглавлял брюссельский театр Ла Монне, Зальцбургский фестиваль, Парижскую оперу и мадридский театр «Реал». Основал Рурскую триеннале. Считается одним из самых бескомпромиссных новаторов в истории оперной режиссуры, «отцом» современного музыкального театра.