Тайновидец лопастей

ФОТО:

LEGION-MEDIA, АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

22 ноября в центре «Зотов» открывается масштабная экспозиция «Татлин. Конструкция мира», посвященная 140-летию художника, архитектора (или, как он предпочитал себя называть, конструктора) Владимира Татлина. Более 220 эскизов, фотографий, графических работ и чертежей представят творческий путь отца-основателя конструктивизма. Несмотря на то что большая часть задумок Татлина так и осталась нереализованной, Иван Чекалов отобрал пять его самых впечатляющих работ — среди которых есть и знаменитая башня, и эталонный стул из гнутого дерева, и так и не взлетевший «Летатлин».

«Татлин. Конструкция мира», Центр «Зотов», 2025

Угловой контррельеф

За полгода до начала Первой мировой войны, в феврале-марте 1914-го, в Берлин приехала Русская кустарная выставка. Изначально организованная в Санкт-Петербурге под покровительством императрицы Александры Федоровны, она представила Европе достижения народного хозяйства доживающей последние годы Российской империи: разнообразные ковры и игрушки, хитрые вышивки и иконы, а также «живые экспонаты» — умельцев с народными инструментами, исполнявших фольклорные мелодии. Одним из них оказался слепой бандурист в украинских шароварах. Слепец был мнимым — чтобы не выдать себя, он попросту закрывал глаза.

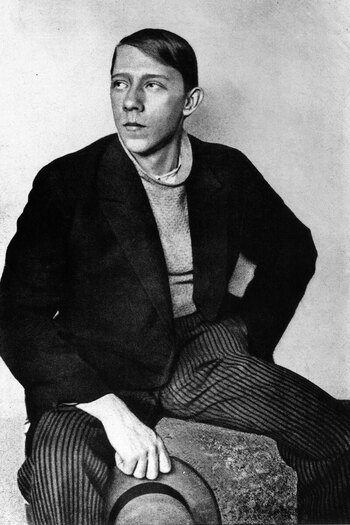

Бандуриста звали Владимир Татлин — ему на тот момент было 28 лет, он уже ходил юнгой на корабле в Турцию, поступил в Московское училище ваяния и зодчества и был отчислен за неуспеваемость, поучаствовал в выставках мирискусников и бубнововалетовцев и написал не один авангардный портрет. Но в 1911 году все изменилось — сначала Татлин увидел в коллекции Щукина работы Пабло Пикассо и разочаровался во всем искусстве прошлого. А затем, осенью 1913-го, наткнулся на журнал Soirées de Paris, где была опубликована статья Гийома Аполлинера об испанском художнике, и решил во что бы то ни стало с ним познакомиться.

Возможность подвернулась неожиданно — один из организаторов Второй Всероссийской кустарной выставки Сергей Чухонин, зная о необычном таланте Татлина (собственно, игре на бандуре), предложил ему поехать в Париж. По воспоминаниям Татлина, «нужен был бандурист, хорошо бы слепец. Сказал: могу петь и слепцом быть. Попросили показать. Изобразил. Понравилось. Шью украинские шаровары и репетирую слепца».

Владимир Татлин, 1916

Владимир Татлин с бандурой, 1912

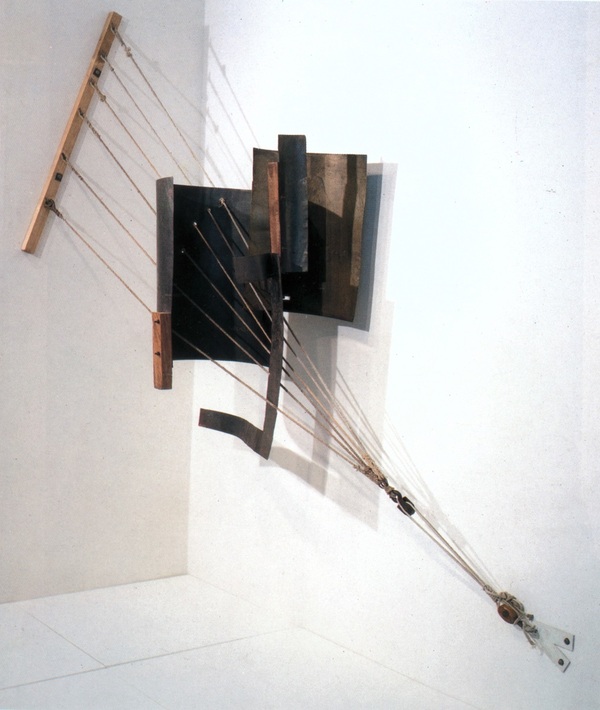

Выставка прошла успешно — посетители благодарили музыканта и уважительно жали ему руки — и перед возвращением в Россию Татлин поехал в Париж. То ли литовский скульптор Жак Липшиц представил Татлина Пикассо, то ли тот и вовсе тайно проник в мастерскую художника, но они встретились — и российский конструктор увидел знаменитые рельефы Пикассо вживую. «Натюрморты» из древесины и картона, что-то среднее между объектом и живописной работой вроде как раз тогда законченной «Гитары» поразили Татлина и подсказали идею будущих контррельефов, новаторских для своего времени абстрактных композиций, размещенных в пространстве. Один из лучших примеров — находящийся в постоянной экспозиции Государственного Русского музея «Угловой контррельеф». От одной стены к другой тянутся корабельные тросы, подхваченные деревянными плашками. Посередине на них нанизываются металлические листы — абстрактные объекты, отбрасывающие друг на друга тени.

Уже в мае 1914 года Татлин демонстрирует свои живописные рельефы на одноименной выставке в мастерской на Остоженке. Абстрактные объекты из подручных материалов делают художника знаменитым — в марте 1915-го он показывает их на первой футуристической выставке «Трамвай В». В том же году Татлин придумал этим предметам название «контррельефы» — а в декабре показал уже на последней футуристической выставке («0,10»). Там его «Угловой контррельеф» повесили неподалеку от «Черного квадрата» Малевича.

Пабло Пикассо, «Гитара», 1914 (с) MoMA

Из уважительного поклона Пикассо татлиновские контррельефы превратились в самобытные произведения искусства из металла, корабельных тросов и кусков ткани. «Выразив недоверие глазу, мы ставим глаз под контроль осязания», — писал Татлин об этих работах, подвергая сомнению визуальное восприятие искусства. Его объемно-пространственные композиции, по выражению кураторов Русского музея, «порывали с традиционной “картинной” плоскостью, выносили беспредметные конструкции в пространство». Помимо всего прочего, как и «Черный квадрат», «Угловая композиция» была подвешена в углу — словно икона.

«Контррельеф», 1916

Государственный Русский музей

Памятник

III Коммунистического интернационала

Владимир Татлин, Модель Памятника III Интернационалу, 1920

«Если бы тысяча бессмертных дураков собрались купно, и тысячу лет эта тысяча сочиняла тысячу самых глупых анекдотов, то на всемирном конкурсе первый приз за самый глупый анекдот получил бы: “Автор проекта памятника III-му Интернационалу в Москве”». С этих слов начинается рассказ Аркадия Аверченко «Монументальное», опубликованный в 1923 году.

Пожалуй, самый известный проект Татлина — как и большинство его работ, оставшийся на стадии прототипа — был заказан отделом изобразительных искусств Народного комиссариата по просвещению для высших органов Коминтерна. Башня, напоминающая Вавилонскую, была призвана поражать — 400-метровая конструкция из металлических спиралей, выводящая коммунистические лозунги прямо на облака. Внутри размещались бы здания в виде разных геометрических фигур — куба, пирамиды, цилиндра и полусферы. По задумке Татлина они предназначались для законодательной, исполнительной и информационной власти (то есть типографии, информбюро, издательства и телеграфа). Каждое здание вращалось бы вокруг своей оси с разной скоростью — один оборот в час, день, месяц и год.

Впервые Татлин представил проект на VIII съезде Советов в 1920 году. 5-метровый макет высмеяли; нарком просвещения Анатолий Луначарский выразился так: «Если Ги де Мопассан писал, что готов был бежать из Парижа, чтобы не видеть только железного чудовища Эйфелевой башни, то, на мой взгляд, Эйфелева башня — настоящая красавица по сравнению с кривым сооружением тов. Татлина».

Проект так и остался нереализованным — к концу 1920-х правительство устало от авангардных экспериментов и обратилось к классической монументальной скульптуре.

Тем не менее башня Татлина стала визитной карточкой конструктивизма, ее модели украшают Центр Помпиду и главную столовую Оксфордского университета, а скульпторы и архитекторы черпают в ней вдохновение до сих пор — от дома «Патриарх» в Москве до скульптуры Ай Вэйвэя «Фонтан света».

Владимир Татлин с помощниками Д. Дымшиц-Толстой, И. Меерзоном и Т. Шапиро работают над макетом башни, 1920

Нормаль-одежда

В 1880 году немецкий биолог Густав Йегер опубликовал книгу «Нормальная одежда как способ охраны здоровья». Согласно его мысли, поскольку человек — животное, то и одежда у него должна быть шерстяной. А еще предельно рациональной («сужающейся во всех свободных местах») и разборной, как конструктор: каждый элемент в таком костюме можно было бы заменить, оставляя общий фасон.

Татлин загорелся идеей универсального костюма в начале 1920-х, на фоне голода и массовой нехватки товаров. Его нормаль-одежда должна была стоить очень дешево. Продолжая мысли Йегера о съемных элементах, Татлин придумал съемные подкладки, да и вообще многое учел — скажем, высота карманов варьировалась в зависимости от длины рук, а «каркасный приклад», держащий форму классического костюма, и вовсе был отброшен из-за трудностей в производстве.

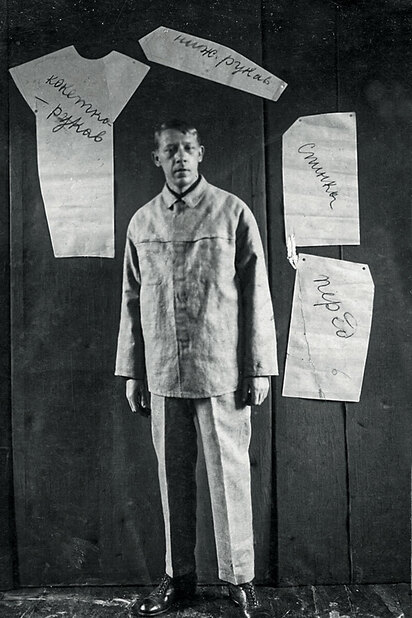

Владимир Татлин демонстрирует модель повседневного костюма,1923-1924

Государственная Третьяковская галерея

Фотомонтажи, посвященные конструированию Владимиром Татлиным одежды. Образец выработан в Декоративном институте, 1924

←

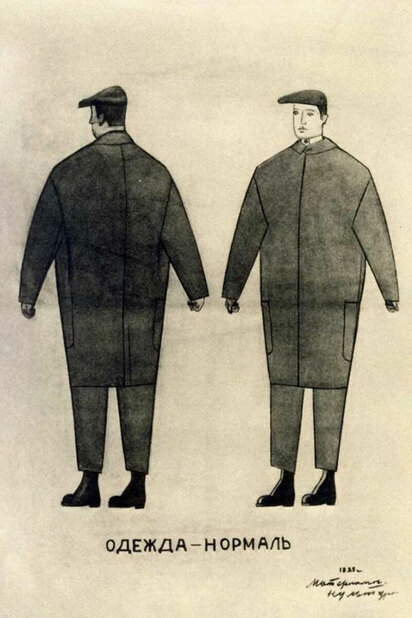

Модель повседневного костюма.

Эскиз Владимира Татлина, 1923-1924

←

Как мы писали, Татлин разработал пальто и костюм, которые могли выручать человека в России круглый год. Пальто состояло из трех частей: непромокаемого верха и двух съемных подстежек — из фланели для осени и меха/овчины для зимы. Книзу пальто и костюм суживались — по мысли Татлина, такая одежда лучше грела благодаря дополнительной прослойке воздуха и не пускала холод благодаря более узким манжетам и низу. Конструкция воротника костюма также позволяла при необходимости застегивать его наглухо, обходясь без шарфа.

Несмотря на рекламную кампанию, в которой Татлин предстал перед объективом в собственном костюме, нормаль-одежда так и не была запущена в производство. Человек эпохи НЭПа не спешил отказываться от буржуазных мод — те, у кого были деньги и возможности, предпочитали старую добрую классику, а те, у кого ни того, ни другого не было, донашивали старое, не понимая (и не принимая) визионерских задумок Татлина.

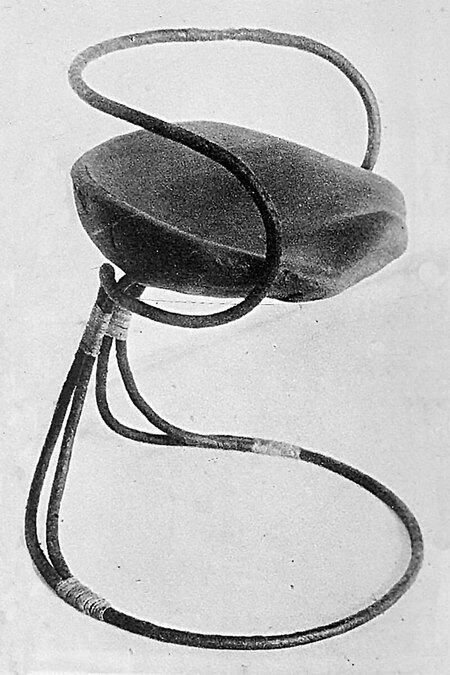

Стул Татлина

Мебель в первой трети XX века по-прежнему оставалась дорогим штучным товаром. Однако еще в 1903 году австрийские модернисты основали «Венские мастерские» — дизайнерскую лабораторию, где разрабатывали прообраз будущего промышленного дизайна. Йозеф Хоффман и Коломан Мозер выпускали все подряд: диваны и кресла, светильники и посуду, которые впоследствии лягут в основу массовых объектов обихода.

К 1927 году к этим исканиям присоединяется Владимир Татлин. Он придумывает собственную «русскую печь», кровать, а также посуду — например, чайник без ручек. Но, пожалуй, наиболее значительная его работа в этой области — консольный стул из гнутого дерева, идеальный геометрический организм, в котором нет ничего лишнего — ни пружин, ни украшательств. Только бесконечные кривые линии.

Николай Рогожин, «Стул из гнутого дерева»,

(Руководитель – Владимир Татлин). Дерметфак, ВХУТЕИН. 1927-1929

Модель была выполнена студентом Татлина Рогожиным под непосредственным надзором учителя на деревообделочном факультете Вхутеина. До нас дошла лишь современная реконструкция из стальных трубок, которая хранится в постоянной экспозиции Центра Помпиду. Взяв за основу венский стул середины XIX века, Татлин избавился от вертикальных опор и изогнул деревянные прутья в трехступенчатую систему из ножки-опоры, консоли для сидения и спинки. Дешевизна и элегантная простота этого решения удивляют до сих пор.

Как и нормаль-одежду, стул Татлина не запустили в массовое производство. Но его проект отразил искания современников — Ле Корбюзье, Марселя Брейера, Людвига Мис ван дер Роэ, — чья мебель определила интерьер жилых домов вплоть до нынешних каталогов IKEA.

«Татлин. Конструкция мира», Центр «Зотов», 2025

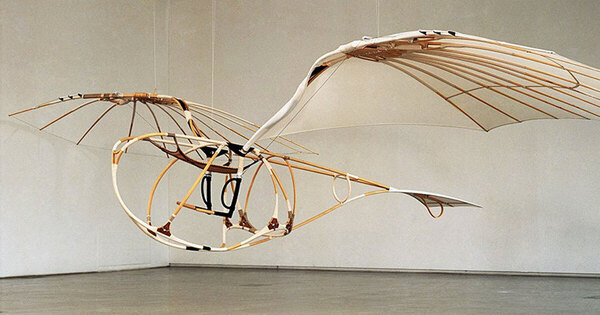

Летатлин

О собственном безмоторном индивидуальном летательном аппарате Татлин задумался еще в 1910-х, упоминание о нем есть в записных книжках поэта Велимира Хлебникова. Он же подарил аппарату название — «Летатлин», — продолжив тем самым футуристическую традицию придумывания полезных неологизмов (слово «самолет», напомним, популяризировал и применил в нынешнем значении Василий Каменский). Авангардистский шедевр, напоминающий проекты Леонардо да Винчи, так и не взлетел в воздух — но остался символом идеалистических надежд конструктивистов.

Разрабатывая «Летатлин» в 1929-1932 годах, конструктор держал в памяти и объемно-пространственные композиции контррельефов, и эксперименты с гнутым деревом. Аппарат из китового уса, сыромятного ремня, шариковых подшипников, дерева и пробки имел массу 32 килограмма, размах крыльев 9 метров. Инженеры были убеждены, что «Летатлин» не взлетит, — а Татлину было все равно, в чем убеждены инженеры. Главное, что «летательный аппарат — это форма, которая отвечает потребности момента в преодолении человеком пространства».

Испытания «Летатлина», 1933

Государственная Третьяковская галерея

Владимир Татлин, махолет «Летатлин»

Государственная Третьяковская галерея

Было выполнено три экземпляра «Летатлина», ни один из которых не прошел испытания — каждый раз они срывались: то крыло по дороге оторвется, то организаторы запретят Татлину проводить мероприятие. Утопические замыслы Татлина уже не в первый раз потерпели крах. Первая и единственная прижизненная выставка конструктора прошла в 1932 году, а затем он двадцать лет — вплоть до своей смерти в мае 1953-го — будет проживать в безвестности. Леонардо да Винчи XX века оценили по достоинству уже после Второй мировой — в 1977-м восстановленный орнитоптер представили публике на персональной выставке Татлина в Центральном доме литераторов.

Владимир Татлин с крылом «Летатлина». Начало 1930-х.

Государственная Третьяковская галерея

Татлин так и остался символической фигурой, художником мегаломанских амбиций, пришедшим слишком рано визионером.

Как в 1916 году написал Велимир Хлебников:

«Татлин, тайновидец лопастей

И винта певец суровый,

Из отряда солнцеловов.

Паутинный дол снастей

Он железною подковой

Рукой мертвой завязал».