Свет и тьма

ФОТО:

GETTY IMAGES, АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

В Корпусе Бенуа Русского музея открылась выставка «Архип Куинджи. Иллюзия света» — 150 работ мастера в спроектированных Юрием Аввакумовым залах-комнатах. Павел Герасименко — о том, почему на выставку стоит идти и что еще важно знать.

Игра света

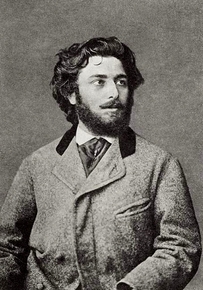

Архип Куинджи, 1870

↓

Русский музей представил по-новому художника, давно ставшего непререкаемой классикой отечественного искусства. Архип Куинджи всегда показывался в двух главных российских музеях: предыдущая большая выставка прошла в конце 2018 — начале 2019 года в Инженерном корпусе Третьяковской галереи и, к сожалению, запомнилась инцидентом с похищением одной из работ художника, которая была найдена и возвращена в Русский музей. Именно Русскому музею принадлежит основное собрание Куинджи — 450 произведений, 203 из которых живопись. Для выставки 138 хранящихся в Петербурге картин были дополнены еще тринадцатью из Минска, Москвы, Тулы, Ярославля, Алупки. Такие произведения, как «Лунная ночь на Днепре» и «Березовая роща», — из разряда знакомых каждому с детства, но воспроизвести их в «Родной речи» или на музейном сайте получается только приблизительно: Куинджи надо видеть в оригинале.

Полное название выставки — «Архип Куинджи. Иллюзия света» повторяет характеристику, данную Ильей Репиным. Сто с лишним лет спустя выражение «художник света» кажется расхожим, но для современников мастерство художника граничило с непостижимым. Свет — главный герой не только живописи Куинджи, но и экспозиции, созданной Юрием Аввакумовым, для которого это вторая работа в Русском музее: не так давно здесь же, в Корпусе Бенуа, по проекту архитектора открылась выставка «Наш авангард». Четыре зала первого этажа благодаря архитектурной застройке превратились в шесть почти одинаковых комнат — 8 на 8 и 8 на 6,4 метра, — динамично следующих друг за другом и ведущих зрителя. Стены теплых серых тонов залиты ровным и мягким дневным светом, точь-в-точь таким, какой проходит сквозь большое окно в мастерской художника, обращенное к панораме Малой Невы. «Нелегко быть художником, работающим при свете дня не в Италии, Испании или Франции, а на севере России, где световой день крайне ограничен. Поневоле задумаешься, как его удлинить. По ночам писать? При свете керосиновой лампы? Много не напишешь. Но можно придумать, как изображать природный свет, сочинить иллюзию света, когда недостает света небесного», — объясняет Юрий Аввакумов.

А.И. Куинджи, «Ладожское озеро», 1871

→

А.И. Куинджи, «Закат над сосновым лесом», 1900-е

Совсем другой архитектор — Константин Быковский (автор Центрального банка на Неглинной) в 1881 году оставил такое описание прижизненной экспозиции Куинджи: «Вы входите в темную обширную комнату; слабый свет едва проникает при входе, но глубина помещения потонула в полном мраке. В этой глубине вдали, за силуэтом голов зрителей ярко светится, подобно транспаранту, блестящий цветной прямоугольник... Перед вами, несомненно, картина, освещенная спереди отраженным ламповым светом, источник которого за перегородкой». Аввакумов решительно отметает все псевдоромантические приемы. Наступает осень, и свет за стенами музея очень скоро перестанет отличаться от избранного для выставки освещения музейных залов. Эта сбалансированность и нейтральность — лучший залог гармонии при восприятии живописи.

→

1. А.И. Куинджи, «Прибой в дождливый день», 1890-е

2. А.И. Куинджи, «Пятна лунного света в лесу. Зима», 1898-1908

Уроки географии

А.И. Куинджи, «Полдень Стадо в степи», между 1890 и 1895

↓

Писатель и выразитель мыслей своей эпохи, автор первой монографии о Куинджи, вышедшей в 1913 году в Петербурге, Михаил Неведомский выводит пластические свойства искусства художника из его жизни и происхождения (тот родился, как сейчас считается, в 1842 году в Мариупольском уезде): «Кто хоть раз в жизни наблюдал восход солнца над южным морем, тот поймет, почему впечатлительный глаз южанина-художника устремится не к поискам нюансов и оттенков, не к переливчатому мерцанию переходящих один в другой тонов, заинтересуется не гаммой красок, излюбленной, например, Моне, а возлюбит именно яркие и простые, элементарные, мне хочется сказать — космические, основные тона, и к передаче их густоты и чистоты, их глубины или светящейся силы направит всю свою зоркость, все свои искания».

→

А.И. Куинджи, «Берёзовая роща», 1879

«Чей Куинджи?» — это вопрос сейчас last, but not least. Выставка Русского музея стремится продемонстрировать чистую эстетику, но сквозь прекрасное назойливо и определенно пробивается политическое звучание. Наряду с Василием Верещагиным Куинджи — один из немногих представителей России XIX века в мировых музейных собраниях. В экспозиции нью-йоркского музея Метрополитен есть его большая (135 на 188 сантиметров) картина «Красный закат», датированная 1905–1908 годами и поступившая в музей в 1974 году. Тогда же всемирно признанный специалист в области русского искусства Джон Боулт подробно описал жизненный путь и искусство Куинджи, назвав его «русский, или, строго говоря, украинский художник».

«Предки мои греки, которые еще при императрице Екатерине переселились с южного берега Крыма и основали город Мариуполь и 24 деревни», — писал он в 1904 году (не владея в совершенстве грамотой, Куинджи не любил эпистолярный жанр). Для Михаила Неведомского такая проблема не стояла — современники Куинджи были в большинстве жителями и подданными Российской империи.

↑

А.И. Куинджи, «Сумерки», между 1890 и 1895

←

А.И. Куинджи, «После дождя», 1879

Политические обстоятельства последнего времени вызывают повышенный интерес к биографии мастера — знать о том, где, как, в какой среде он родился, само по себе неплохо. Необходимости отдельно и заново апроприировать Куинджи русской культуре нет — он жил в Петербурге, работал в мастерской на Васильевском острове, кормил и лечил прилетавших к нему птиц, похоронен в православной части Смоленского кладбища. Примечательно, что трое из четырех известных пейзажистов второй половины XIX века, составившие славу русского национального искусства, были, выражаясь языком того времени, «инородцами». Армянин Иван Айвазовский, грек Архип Куинджи, еврей Исаак Левитан словно поделили между собой природные среды — воду, воздух, горы, землю (лес и поле оставив Ивану Шишкину).

Отшельник

А.И. Куинджи, «Осень», между 1876 и 1890

↓

В финале выставки сделан единственный и оправданный сильный акцент — «Лунная ночь на Днепре» демонстрируется в отдельном зале, напоминающем планетарий: на потолок спроецирована карта звездного неба в Северном полушарии на широте Петербурга по состоянию на 14 марта 1880 года, когда мастерскую художника посетил великий князь Константин Константинович. Он выразил впечатление так: «Захватывает дух, не можешь оторваться от ослепляющей волшебной картины, душа тоскует», и заплатил 5 тысяч рублей (тогда огромные деньги), чтобы всегда иметь картину у себя перед глазами в Ореховой гостиной Мраморного дворца. Если взглянуть на сохранившиеся фото интерьера великого князя, также известного как поэт К.Р., сейчас можно удивиться, какое место занимает и как звучит полотно, подавленное массой декоративных безделушек, — но то в давнем прошлом, музей призван очищать искусство от бытовых наслоений.

→

А.И. Куинджи, «Лунная ночь на Днепре», 1880

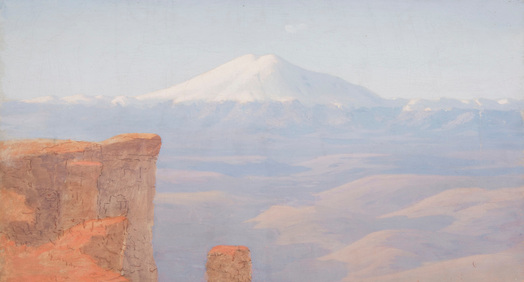

А.И. Куинджи, «Эльбрус днем», 1900-е

↓

Пять тысяч рублей не были пределом цен для работ Куинджи: «Березовая роща» продана за семь тысяч, а «Днепр утром» достался Павлу Третьякову за три тысячи. При жизни художника состоялось шесть персональных выставок, четыре из них приходятся на две столицы — Петербург и Москву и на период 1880–1882 годов. Участвуя с начала 1870-х годов в деятельности «Товарищества передвижных художественных выставок», за десятилетие художник стал тяготиться любой групповщиной. После разрыва с передвижниками в 1879 году достигнутое финансовое положение позволило ему решиться на поступок, необычный для творческой стратегии. В возрасте около сорока, в расцвете творческих сил Куинджи прекращает участвовать в выставках и следующие 20 лет хотя и живет с продажи картин, но не показывает свои работы публично. Как пишет исследователь творчества художника и автор нынешней выставки, сотрудник Русского музея Сергей Кривонденченков, «сохранилось около пятисот произведений, созданных Куинджи в период “молчания”. Большинство из них представляет собой небольшие по размерам этюды, словно написанные на скорую руку».

В 1901 году, пригласив в мастерскую близких знакомых, среди которых были Илья Репин и Дмитрий Менделеев, он, к их удивлению, показывает четыре новые большие картины: «Это просто удивительно! Оказывается, что он все это время работал, и не без успеха», — записывает академический живописец и близкий товарищ Куинджи Александр Киселев. Бросить арт-мир, который завоевал, — таких примеров в истории искусства найдется немного, и будь это для художника удовлетворением или самоотречением, авторам наших дней стоит внимательнее смотреть в сторону Куинджи. Оставив выставочную деятельность, художник не прекращал работать, но больше не зависел от мнения публики, критиков, коллег. Эти годы представлены на выставке живописными этюдами, в работах размером с почтовую открытку очевидна пластическая раскованность. Интересно наблюдать за мыслью автора с кистью в руках — часто Куинджи передает экстремальные состояния освещения, берет полный диапазон красного и оранжевого цветов для летнего заката или серого между голубыми и коричневыми оттенками для приморского осеннего дня.

Поймать воздух

Жизнь Куинджи и его художественная карьера начиналась в одну эпоху, а закончилась совершенно в другую. Успех приходит к нему одновременно с возникновением импрессионизма во Франции, и пусть живопись Клода Моне казалась ему небрежной и неряшливой, в 1910 году, когда Куинджи умирает, новое искусство уже признано и стало модным. Усвоивший классические приемы в мастерской Айвазовского художник видел свою задачу в том, чтобы совершенствовать и превзойти мастеров академической школы, — существовало целое направление под названием «люминизм», и целый ряд авторов в Европе и особенно Америке посвятили себя передаче как можно более точных световоздушных эффектов, однако они не смогли выиграть соперничество с развивающейся фотографией и остались в истории искусств вполне безвестными. Куинджи работал в юности подмастерьем фотографа в Мариуполе и даже пытался завести собственное фотоателье, но желаемого воздействия на публику смог добиться в живописи. Одним из первых он осознал потенциал тиражирования произведений живописи в массовых техниках цветной печати и уделял особое внимание выпуску олеографий с картин, став предприимчивым почти как Энди Уорхол.

А.И. Куинджи, «Закат над сосновым лесом», 1900-е

→

А.И. Куинджи, «Днепр утром», 1881.

Для нас привычно осовременивать мастеров прошлого, и в Куинджи можно видеть предвестника спиритуалистических течений (а среди его учеников был Николай Рерих), или экспрессионизма в духе пейзажных акварелей Эмиля Нольде, или абстрактного искусства. Юрий Аввакумов рассказал, что когда он поинтересовался у Chat GPT о взаимосвязи Куинджи и абстракционизма (на которую указывали создатели выставки «Квадрат и пространство» в «ГЭС-2», открывавшейся «Степью» Куинджи), то получил в ответ цитату Марка Ротко, которая оказалась от начала до конца фейком. Тем не менее все эффекты и аффекты живописи Куинджи, в особенности позднего периода, укладываются в современное понимание искусства, и чтобы убедиться в этом, достаточно посетить выставку. Куинджи смог передать неуловимое: увидеть, понять и изобразить ландшафт не в виде ряда статичных объектов, а скорее как воздух, вытесненный предметами и вылепленный в промежутках между ними в новых формах пространства.