фото:

АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

• культура •

исскусство

Текст:

Иван Чекалов

фото:

АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

08 августа

2025 года

Антикризисный кокошник

В российских музеях, галереях и выставочных залах сплошные сказки. С начала июля в музее-заповеднике «Царицыно» открыта тотальная инсталляция «Я иду искать!», посвященная «обрядам перехода» в фольклоре и обычной жизни, в Мультимедиа Арт Музее идет «сказочная» выставка Дмитрия Булина «Между царствами», а в ЦСИ «Винзавод» до 31 августа работает экспозиция «Жили-были: школа русской сказки». Иван Чекалов поговорил с художниками, галеристами и кураторами, чтобы выяснить, что, собственно, происходит? И как из чисто эскапистского продукта сказка трансформировалась в способ (относительно) безопасно говорить о проблемах современности.

Возвращение в детский лагерь

2020–2022

«Русская сказка.

От Васнецова до сих пор»

«Сказки на дому»

( 1 ) Полина Агуреева «Гули, гули, гуленьки...»

( 2 ) Муся Тотибадзе «Зеленая карета»

Перенесемся на пять лет назад. В мире бушует пандемия коронавируса (помните такую?). В России введен режим самоизоляции — люди заперты по домам и все делают дистанционно: работают, ведут социальную жизнь, развлекаются и отдыхают. Именно в этот момент музыкант и режиссер Василий Зоркий запускает проект «Сказки на дому» — каждый вечер в 20:00 на странице в ныне запрещенной социальной сети известные актеры, музыканты и режиссеры читают сказки. Диапазон — от номинанта на «Оскар» Даррена Аронофски (с русской народной сказкой «Крошечка-Хаврошечка») до Ингеборги Дапкунайте и Миллы Йовович.

«Сейчас такое время, когда можно либо впасть в панику и уныние, либо делать что-то, что всегда хотелось и до чего не доходили руки, — делился с нами Зоркий. — Мне очень нравится идея сказок дома, потому что она простая, чистая и про людей. Ты находишься дома, тебе уютно, но немного одиноко. И именно в этот момент твои любимые и по-настоящему талантливые люди делают то, что им нравится». По словам Зоркого, он решил, что читать нужно сказки, поскольку это «что-то очень понятное для каждого, трогательное, то, что нас всех немного возвращает в детский лагерь». В другом интервью, отвечая на вопрос, зачем ему, взрослому человеку, вдруг понадобились сказки, он ответил: «Самое классное — это ощущение безопасного детства».

Одновременно с проектом Зоркого, будто в ответ на возрастающие вызовы эпохи, тренд на сказки проникает в самые разные творческие институции. Совместно со «Сказками на дому» Дом творчества Переделкино проводит первую «Конференцию сказочников» — проект, продолжающийся до сих пор. Организаторы собрали авторов современных сказок и экспертов по психологии, философии и фольклору, «чтобы понять, — как утверждала пресс-служба, — какие новые задачи стоят перед сказками, существуют ли этические нормы сказочных пространств, какое значение играют сказки для воспитания следующего, “экологичного” поколения». Так тема «возвращения в детский лагерь» сразу стала объектом исследования и творческого переосмысления.

Сказочные сюжеты начали занимать все большее место и в выставочных пространствах. Пожалуй, одна из самых громких экспозиций 2020 года — это «Русская сказка. От Васнецова до сих пор» Третьяковской галереи. Выставка предлагала зрителям взглянуть на сказку через призму работ классиков вроде Билибина, Врубеля, Поленова и современных художников: Ирины Кориной, Иллариона Гордона, Ольги Тобрелутс. Например, «Иван-царевич на Сером Волке» Виктора Васнецова соседствовал с постановкой Роберта Уилсона «Сказки Пушкина» для Театра Наций, а также видеодокументацией перформанса Ольги Кройтор «Без названия» (художница 8 часов лежала в яме под стеклом. По словам соосновательницы Syntax Gallery Эльвиры Тарноградской, «экран длиной в человеческий рост был вмонтирован в пол, и создавалось впечатление, что там похоронена живая художница. Сразу вспоминались строчки Пушкина: «В той норе, во тьме печальной, // Гроб качается хрустальный...»). Сокуратор выставки Иван Антонов считает, что «...сказка — прекрасный инструмент эскапизма. И это абсолютно нормально и по-своему хорошо. Люди повсеместно обращаются к искусству в сложные, турбулентные времена. Хорошей сказкой можно увлечься и в пять лет, и в 25, и в 45. Сначала тебе читают сказки, потом ты сам их читаешь, потом, возможно, читаешь их своим детям, может быть, и внукам».

«Конференция сказочников»

Переделкино. День Первый

⭥

«Русская сказка.

От Васнецова до сих пор»

Эскапизм становится лейтмотивом сказочного бума начала 2020-х. При этом его идейные вдохновители ничего плохого в эскапизме не видят: «В начальной школе у меня некоторое время были нелегкие времена, и тот же “Гарри Поттер” помог преодолеть эти трудности, — рассказывает Антонов. — Однако надо понимать, что сказки необязательно добрые и морализаторские. Они могут быть и грустными, и мрачными». Сочетание светлого ухода от реальности с глубоким погружением в подчас действительно весьма мрачный мир сказки сделал экспозицию Третьяковки громким событием российской культурной жизни: «Выставка проходила в самый разгар пандемии коронавируса, люди бежали на выставку за спасением», — резюмирует Антонов.

Однако ничего принципиально нового в возросшей популярности сказок куратор не видит — например, сравнивает супергеройское кино с работами Билибина и Васнецова, а тех, в свою очередь, с братством прерафаэлитов и творчеством немецких романтиков. «Другое дело, — продолжает куратор, — что есть пики любви к сказкам, а есть охлаждение к ним. Сказка — это всегда реакция на действительность, попытка создать альтернативный мир, который чем-то лучше, чем настоящий, волшебнее, привлекательнее, зачастую и безопаснее». Нынешний мир, очевидно, опасен, и волшебства в нем становится все меньше. Желание спрятаться, вернуться в детство совершенно естественно.

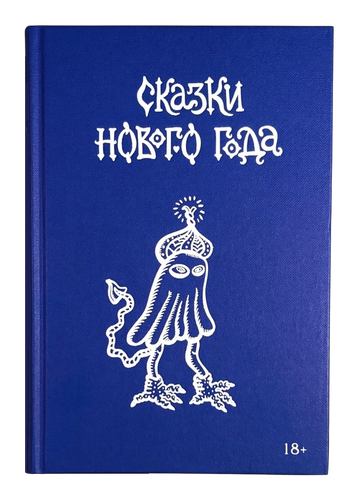

Иллюстрации

для «Сказок нового года»

The Blueprint от тренда не отставал и 1 января 2022-го запустил проект «Сказки Нового года», в рамках которого современные писатели и поэты сочиняют свои рождественские сказки, а художники (Ольга Александрова, Ульяна Подкорытова, Алиса Горшенина, а также участники студии «Тихая» и другие) их иллюстрируют. Из поля чистого эскапизма авторы приходят к сказке как метафоре. Обращение к сказочным архетипам позволяет избрать неожиданный угол зрения на проблемы современности: токсичную маскулинность, внешне- и внутриполитический раздрай, положение женщины в обществе, etc., etc. За четыре года существования проекта нам удалось опубликовать истории Оксаны Васякиной, Линор Горалик, Екатерины Манойло, Ильи Мамаева-Найлза, Ксении Буржской и многих других. Last but not least — Евгении Некрасовой, автора, который обращается к фольклору уже не первый год. Еще в 2018-м на прилавках появился ее роман «Калечина-Малечина» о Кикиморе, помогающей девочке справиться со школьным буллингом и домашним абьюзом. А еще были сборники «Золотинка» и «Адвокатка Бабы-Яги» (по нему художница Ульяна Подкорытова и бренд Lapatanova этим летом создали капсульную коллекцию «Ега-бихины одёжи», а в июле прошел домашний дворовый фестиваль Yaga summer fest), мифические сказочные существа из «Сестромам: О тех, кто будет маяться»… По словам Некрасовой, дело не столько в сказках, сколько в фольклоре вообще: «В фольклоре и мифологических образах. Разумеется, тренд [на сказки] заметен: и среди писателей, и среди художников. Фольклор помогает заново обрести свою идентичность, подтвердить ее. Магическое мышление всегда включается во время кризисов».

Книга The Blueprint «Сказки нового года»

Выступление Юлдус Бахтиозиной на TED

Другой автор, разрабатывавший сказочные сюжеты за много лет до бума их популярности, — это Юлдус Бахтиозина. В 2014-м художница, модный фотограф и режиссер стала первым российским спикером на TED — на сцену она вышла в кокошнике. Шесть лет спустя, будто бы предвещая засилье сказок в российском прокате, Юлдус выпускает свой сказочный полнометражный дебют «Дочь рыбака» — «кокошный фильм о постсоветской женственности», как написал кинокритик Алексей Филиппов в рецензии для «Искусства кино» (заголовок гласил «Царевны International»). «Ее царевны мелькали на страницах итальянского Voguе, — утверждал российский Vogue в 2020 году, — а в январе [2020-го] ожили в перформансе-сказке про сестер-иммигранток “Аиша и Абхая”». «Наверное, все волнами происходит, потому что, когда я этим только начала заниматься, это порвало интернет, — рассказывает Юлдус. — Про меня написали и BBC, и CNN, и Dazed, и наши издания от Vogue до журнала “Собака.ru”». Затем случилось затишье, а теперь — новый всплеск интереса.

Бахтиозина продолжает работать с фольклором и сегодня — этим летом в московской галерее Heritage открылась выставка «Игра без слов. Художественные миры Юлдус Бахтиозиной», на которой среди прочего представлен цикл видеоинсталляций «12 монологов». В нем прекрасная Царевна озвучивает «актуальные проблемы современной цивилизации». Массовое увлечение сказками Юлдус объясняет следующим образом: «Во-первых, это безопасная штука. Если интерпретация сказки попсово-привычная, то можно даже какие-то [острые] темы проговорить, вроде бы ничего не сказав. Во-вторых, сказка — это эскапизм, а сейчас мир нуждается в альтернативной реальности, осознанном инфантилизме. Я смотрю на сказку как на язык метафоры».

⭥

выставка Юлдус

в Heritage

«Фольклор, — дополняет Евгения Некрасова, — самым прямым образом связан с реальностью».

Магическое мышление

2022–2025

«Жили-были: школа русской сказки»

«Турбулентные времена», по выражению Ивана Антонова, с 2022 года стали совсем непредсказуемыми. Моде на сказки это сыграло на руку. Искусство здесь существует в контексте прочей актуальной культуры: фильмов, книг, даже видеоигр (пермская геймдев-студия «Мортёшка» в 2017-м выпустила игру «Человеколось», основанную на мифологии и сказках народов коми, в 2021-м прославилась проектом «Черная книга», основанном на русском фольклоре, а буквально неделю назад выпустила хоррор «Лихо одноглазое»). К сказкам одновременно обратилось и государство — в поиске «фундаментальных скреп российской идентичности» — и частные музеи, галереи, отдельные художники. С одной стороны, никуда не делась (лишь усилилась) потребность в эскапизме. С другой, стали невозможными выставки-блокбастеры зарубежных художников; отечественный зритель волей-неволей переключил внимание на российское искусство. Под всплеском интереса современные авторы стали массово обращаться к сказкам — области одновременно далекой от социополитической повестки и могущей служить ей идеальным комментарием.

Наиболее значительный пример из государственной апроприации сказок, впрочем, лежит не в выставочном пространстве, а в кинематографе — российский прокат заполонили киносказки от «По щучьему велению» (2023) до «Летучего корабля» (2024). Конечно, их в России снимали и раньше — как минимум существуют два фильма Disney, «Книга мастеров» (2009) и «Последний богатырь» (2017) с его многочисленными продолжениями и спин-оффами. Но никогда еще этот жанр не становился столь массовым и нарочито идейным: эскапистские сюжеты, упор на традиционные ценности и «русскость», которая просвечивает даже в Бремене, даже в Изумрудном городе.

( 1 ) «Книга мастеров», 2009

( 2 ) «По щучьему

велению», 2023

( 3 ) «Последний богатырь», 2017

«Жили-были: школа русской сказки»

20 декабря 2024 года в ЦСИ «Винзавод» открылась экспозиция «Жили-были: школа русской сказки». Под сводами Большого водохранилища расположились 15 тематических разделов с Лешими, Кикиморами и прочими персонажами сказок. Классические иллюстраторы (Иван Билибин, Георгий Нарбут, Николай Кочергин) встретились с современными художниками (Ульяной Подкорытовой, Вадимом Михайловым, Василием Кармазиным). «В этом проекте есть магия», — утверждает продюсер Илья Дыбов. Одна из лучших иллюстраций такой магии — избушка на курьих ножках от московского арт-дуэта «Крокодилья сила» (crocodilePower). Организаторы стремились выстроить диалог между «старым» и «новым», а также высоким искусством и массовой культурой. Куратор выставки Софья Багдасарова приводит пример: «Инсталляция Дианы Мачулиной с коромыслами-луками [соседствует] с костюмом богатырки из “Последнего богатыря”».

По мнению Багдасаровой, «тенденция к “сказочности” растет в российском искусстве во всех жанрах, от кинематографа до контемпорари-арта». Она полагает, что «основные интонации современных российских сказок — это добро, “чистый светлый юмор”, развлечение». Вновь эскапизм — как в выставке Третьяковской галереи пятью годами раньше. «Когда внешний мир и окружающие нас “интересные времена” пугающи, зритель ищет место, где мог бы отдохнуть». Правда, что-то за эти годы все же изменилось. Очевидная (и взятая на вооружение государством) национальная основа русских сказок на «Винзаводе» интерпретируется по-своему: «[она] не окрашена острым духом патриотизма. Любопытно, что этот интерес к национальной идентичности, народному костюму сегодня растет самостоятельно, особая подпитка со стороны государства ему не нужна». «Мы хотели показать посетителям сказочный мир — место, где дети и взрослые смогут построить диалог, основанный на культурном коде, воспоминаниях и эмоциях», — дополняет Дыбов.

«Жили-были:

школа русской сказки»

( 1 ) Иван Билибин. «Иван-царевич и Жар-птица», 1930

( 2 ) Георгий Нарбут. «Война грибов», 1909

⭥

выставка «Между царствами»

Национальная основа «культуры, на почве которой мы все выросли», явственно проглядывает и на выставке МАММ «Между царствами». Ее главный (и единственный) герой — Дмитрий Булин, в прошлом году отметившийся совместной с The Blueprint фото- и видеосъемкой, посвященной 100-летию сюрреализма. Обращение к русскому фольклору принимает у него форму разговора о переходных состояниях; люди «в сопровождении птиц Сирин, Алконост и других мифических существ» путешествуют между миром реальности и сказки. «Не думаю, что тут стоит говорить об эскапизме, — утверждает Булин. — Скорее, речь идет о попытке разобраться в нас самих, в так называемых базовых настройках культуры. Например, в русской сказке смерть главного героя (и только его) имеет обратимый характер. Всегда есть возможность отменить смерть, используя живую и мертвую воду. Что это, если не один из главных философских вопросов бытия?» Дмитрию долгое время хотелось сделать что-то на «русскую тему», но не находилась эстетика — например, Билибин для него оказался «слишком конкретен, [поскольку] его иллюстрации всегда к определенным сказкам». Помог Пропп, каталогизировавший сказочные сюжеты, а также фотографии из этнографических экспедиций конца XIX — начала XX веков. «Крестьянские семьи ряда губерний сняты в праздничных народных костюмах, часто на пороге своих домов. Эти лица в корне отличаются от образов, которые мы можем увидеть в работах Виктора Васнецова», — объясняет Дмитрий.

⭥

выставка

«Синтетические сказки»

Коллективная выставка в столичной галерее Cube.Moscow «Синтетические сказки», прошедшая весной этого года, хорошо иллюстрирует все грани сегодняшнего восприятия сказочных сюжетов. Например, художник Слава Нестеров создает легендариум «Торот» (деревянные щиты-таблички, на которых совмещаются образы пермского звериного стиля и местных богов XVII века). По словам Эльвиры Тарноградской, соосновательницы Syntax Gallery, где год назад прошла персональная выставка Нестерова Will We Meet Tomorrow, «Сказочные мотивы у современных художников переплетаются с сюжетами манги, компьютерных игр (Слава Нестеров), историческими артефактами советской эпохи (Людмила Константинова), сочетаются со сгенерированными ИИ образами (Саша Пучкова)». В 2023 году это можно было наблюдать на выставке «ГЭС-2» «Чародеи», где молодые художники — тот же Слава Нестеров, Михаил Максимов, Мика Плутицкая — разбирали феномен «темного», страшного фольклора в призме цифровой реальности.

В Музее-заповеднике Царицыно тем временем открыта тотальная инсталляция «Я иду искать!», посвященная тем самым «обрядам перехода», которые так интересуют Булина. Разумеется, нашлось здесь место и для фольклора, и для сказок. Например, Евгения Некрасова проводит по выставке эксклюзивный тур — с увенчанным черепом посохом. Принимавший непосредственное участие в разработке экспозиции антрополог Никита Петров полагает, что всплеск интереса к сказке — это не исключительно российское явление: «Аналогичные процессы наблюдаются по всему миру. В Эстонии Национальный музей создал выставку “Однажды давным-давно” о сказках, в Хорватии развивается проект “Оглин — родина сказок”, в Казахстане проходят международные выставки кукол, посвященных сказочным героям».

«Я иду искать!»

Но в России эта популярность особенно показательна. В мире, где с реальными героями напряженка, одна надежда на сказочных.