Сентиментальная ценность

ФОТО:

АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Завтра в Москве открывается ярмарка современного искусства |catalog|. В помощь неофитам организаторы, Ассоциация галерей (АГА), выпустили «маршрутную карту коллекционера» — «инструмент для осознанного вхождения в арт-рынок». В нее вошли как кодекс профессиональной этики участников арт-рынка и статьи об арт-консалтинге, так и целый блок, посвященный ценообразованию, — тому, почему одна картина продается за бесценок, а другая стоит миллионы. На конференции накануне открытия галеристы сетовали, что по сравнению с мировым российское искусство стоит дешево — тому виной и закрытый рынок, и низкое доверие между участниками. Но из чего вообще формируется цена на произведения искусства? Иван Чекалов попросил галеристов отобрать несколько объектов из своих коллекций и объяснить, почему они столько стоят.

Сергей Попов

pop/off/art

Полина Рукавичкина

Untitled IV

2020–2025 • Фотография, коллаж • 60×45 см

Untitled IV финалистки The Blueprint 100 Полины Рукавичкиной (род. 1995) — это коллаж из нескольких фотографий: на цветок, выращенный мамой художницы, накладываются гладильная доска и солнце, пробивающееся сквозь листву. По словам искусствоведа и основателя галереи pop/off/art Сергея Попова, благодаря сочетанию кадров «почти открыточный сюжет становится графичным, четким и одновременно тонким, чувственным».

Сергей отмечает, что в вопросе ценообразования важно быть последовательным и идти от общего к частному — от автора к работе. Признанность художника на арт-рынке, спрос на него и его вклад в историю искусства влияет на коэффициент художника — множитель, который добавляется к базовой стоимости произведения искусства, основанной на стоимости материалов и трудозатратах. Так в случае с живописью маститой Ольги Чернышевой множитель равен 100, то есть материалы плюс трудозатраты умножаются на 100, в случае с ее графикой коэффициент — 76. Повышение коэффициента случилось на фоне выставки Чернышевой в ГЭС-2, так как после нее скупили все работы.

Коэффициент, по словам Сергея, нужен в основном, чтобы рассчитывать цены на работы признанных художников. Из российских авторов к показателем Чернышевой приближается Виталий Пушницкий — у него крупноформатные живописные произведения рассчитываются по коэффициенту 90. В этом же сегменте Джордж Пузенков, у него часть живописи оценивается даже по коэффициенту 150. Дороже стоит только Павел Пепперштейн, но его живопись вообще не рассчитывается по коэффициенту.

Для Полины Рукавичкиной коэффициент пока рассчитывать рано. Зато, как добавляет другой участник этого материала Алексей Веселовский, в добавленную стоимость авторов входит и «аванс» за будущие работы, автор одного хита на рынке не ценится, поэтому вопрос к художнику «над чем вы сейчас работаете?» отнюдь не праздный.

«Рукавичкина — новая участница pop/off/art lab, нашей платформы по поддержке молодых авторов, — продолжает Попов. — При этом начинающим художником ее называть нельзя: за плечами ряд резиденций (она только вернулась из венской MuseumsQuartier AiR, до этого успев поработать в “Открытых студиях” “Винзавода”), групповых и персональных проектов — вспомним ее дебютный проект в ART4 или выставку “Цветок осенний. Вадим Сидур | Полина Рукавичкина”, которая сейчас проходит в Музее Вадима Сидура».

Untitled IV попала на ярмарочный стенд pop/off/art с выставки «Сообщение» в Ruarts Foundation. Там она висела в окружении работ классиков — от Владимира Куприянова и Игоря Мухина до Сергея Борисова и той же Ольги Чернышевой. Сергей утверждает, что выставочная история — важнейшая часть ценообразования, а «когда работа попадает на ярмарку сразу из экспозиции — это хорошая маршрутная карта». Институциональное признание подчеркивает и тот факт, что первый экземпляр Untitled IV так и остался в Ruarts Foundation. «А для того, кто захочет обладать вторым отпечатком, мы предлагаем его всего за 150 000 рублей», — объясняет Попов.

Так в случае с живописью маститой Ольги Чернышевой коэффициент равен 100, то есть материалы плюс трудозатраты умножаются на 100

Алексей Веселовский

ПиранезиLAB

Обложка альбома ↓

Никита Алексеев

Your First Book:

from A to Z and back

again

2021 • Шелкография, авторская доработка карандашами • 39х29 см

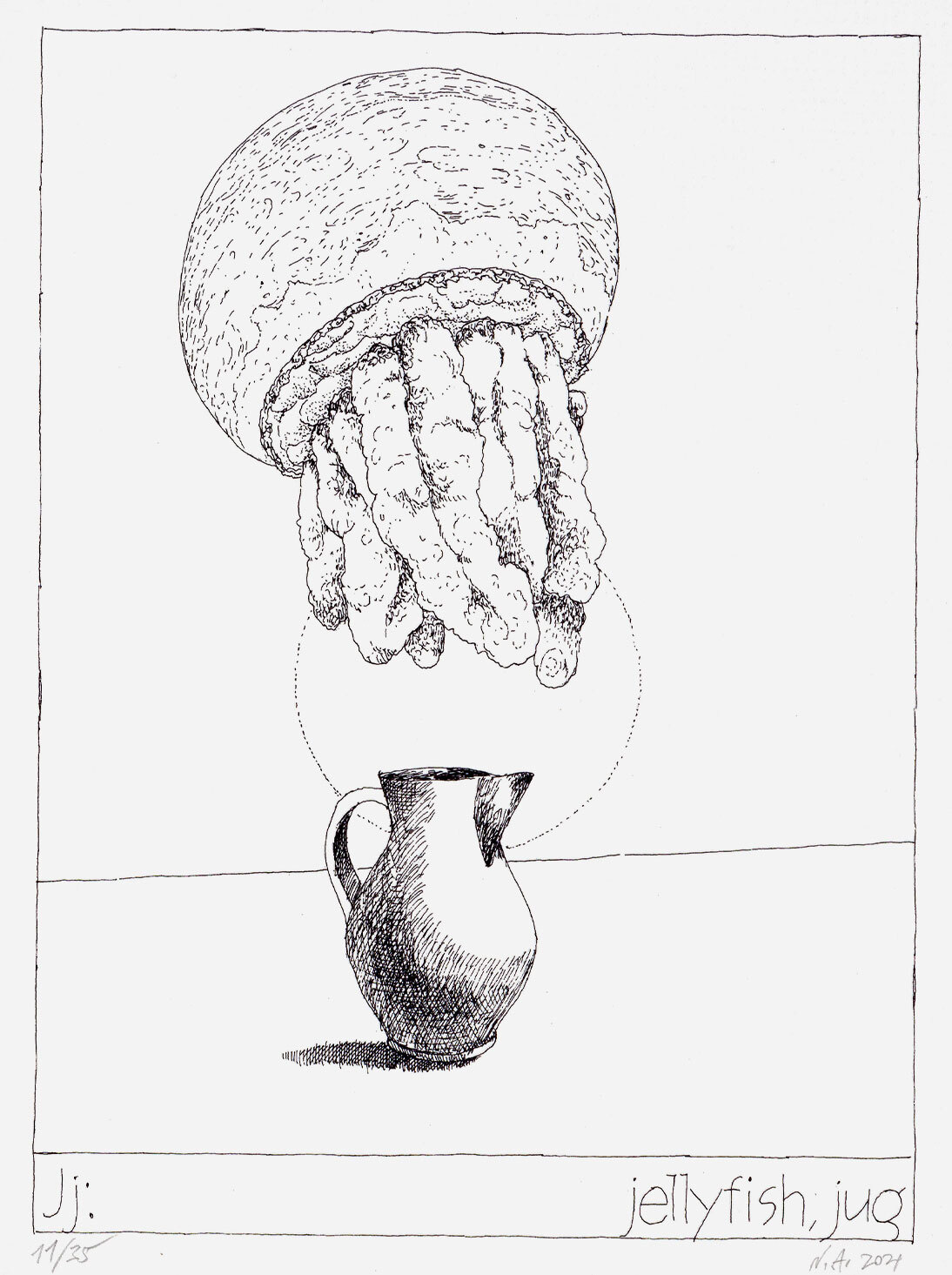

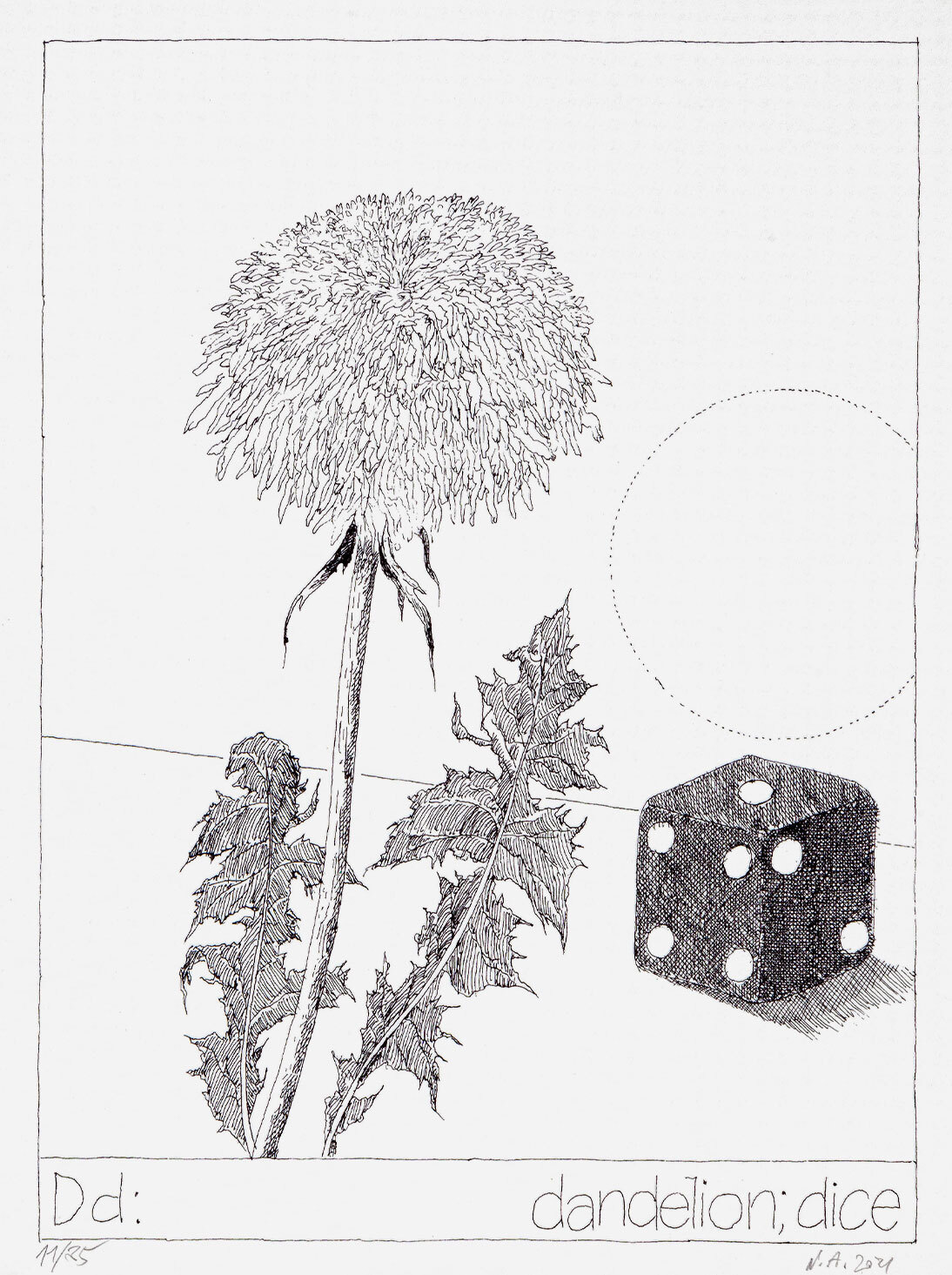

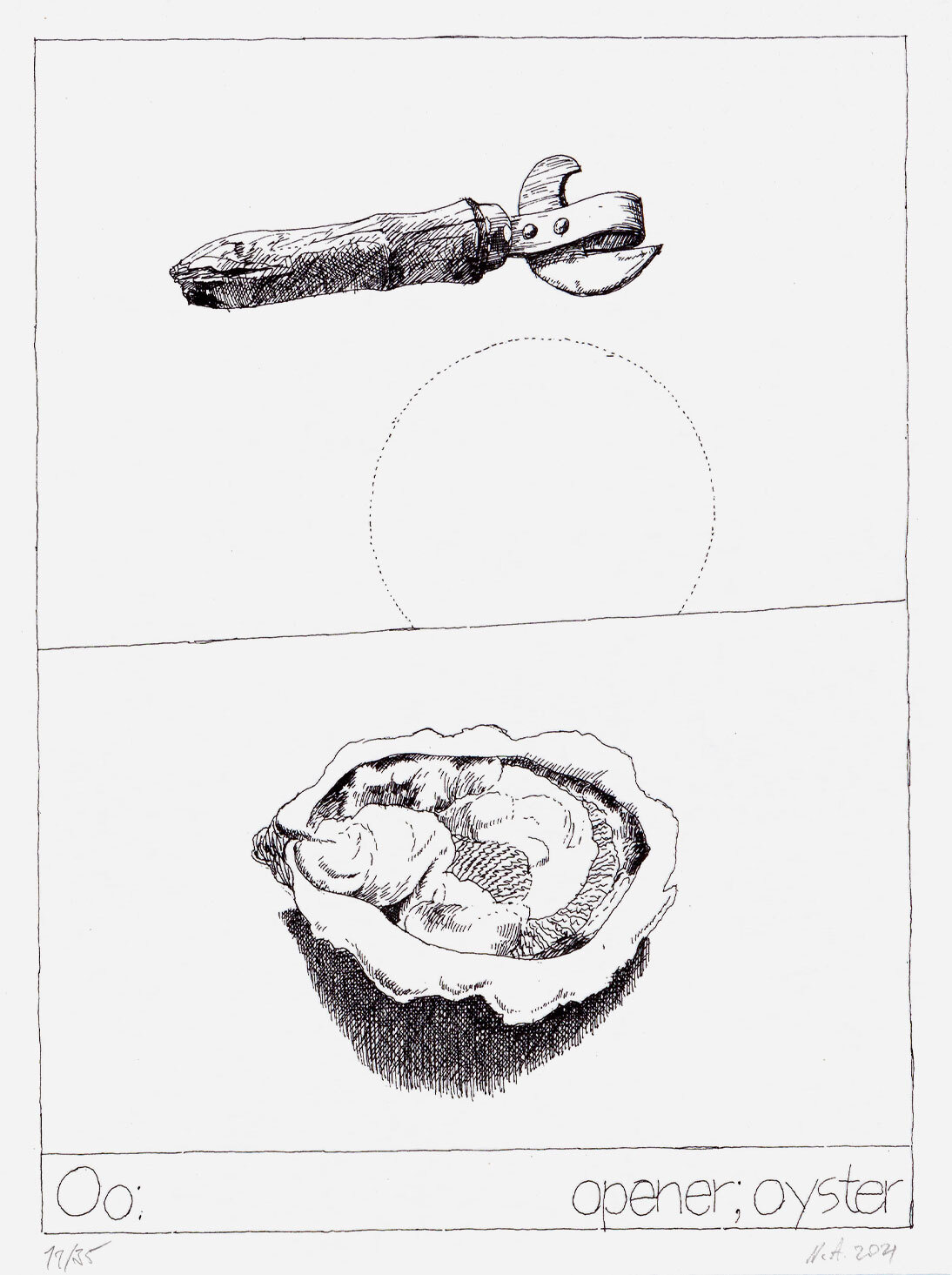

Перо, опускающееся на картошку фри. Медуза, вылетающая из графина. Игральный кубик на фоне пышного одуванчика. Альбом Your First Book участника группы «Коллективные действия» Никиты Алексеева (1953-2021) состоит из 27 таких графических листов. Выполненный в технике шелкографии, с авторской доработкой акварелью и карандашами, он существует в тираже всего 35 экземпляров (из них пять полностью раскрашены акварелью, а в оставшихся тридцати есть по три листа, раскрашенных карандашами).

Стоимость такого альбома — 600 000 рублей. По словам художника, основателя лаборатории и галереи экспериментального печатного искусства «ПиранезиLAB» Алексея Веселовского, «в начале продаж цена была существенно ниже, но с годами она повышалась». Помимо дефицита — тираж постепенно распродавался — тому виной, как выражается Алексей, «ключевая привлекательность серии». Your First Book — одна из последних крупных работ художника, где характерная поэтическая структура Алексеева «сочетается с визуальным языком, а присутствие ручной доработки делает каждый экземпляр неповторимым».

Возвращаясь к теме институционального признания: основатель апт-арта Никита Алексеев, чьи произведения входят в собрания Третьяковской галереи, ММОМА и «Гаража», естественно, стоит недешево. Веселовский утверждает: «ограниченный тираж, индивидуальная работа художника над каждым экземпляром, прозрачное происхождение серии и устойчивый интерес к наследию московского концептуализма обеспечивают хорошую ликвидность даже в рамках более доступного ценового диапазона».

Наталья Григорьева-Литвинская

Галерея Люмьер

Стив МакКарри

Fishermen

at Weligama

1995 • Фотография • 76х50 см

Живая легенда документальной фотографии, член агентства Magnum Photos Стив Маккарри (род. 1950) прославился благодаря снимку «Афганская девочка», а также многочисленным фоторепортажам из горячих точек — среди прочего Маккарри освещал ирано-иракскую войну, войны в Афганистане и Персидском заливе. Только в 2025 году его произведения экспонируются одновременно на пяти выставках: в итальянских палаццо Пигорини и музее Сан-Франческо, в центре культуры и искусств MSGSÜ в Стамбуле, а также в Нидерландах и Испании. Впрочем, по замечанию директора Галереи Люмьер Натальи Григорьевой-Литвинской, «важно отметить не только присутствие автора в музейных экспозициях, но и его представленность на арт-рынке — работы демонстрируются на крупнейших арт-ярмарках, выставляются в галереях и реализуются на аукционах».

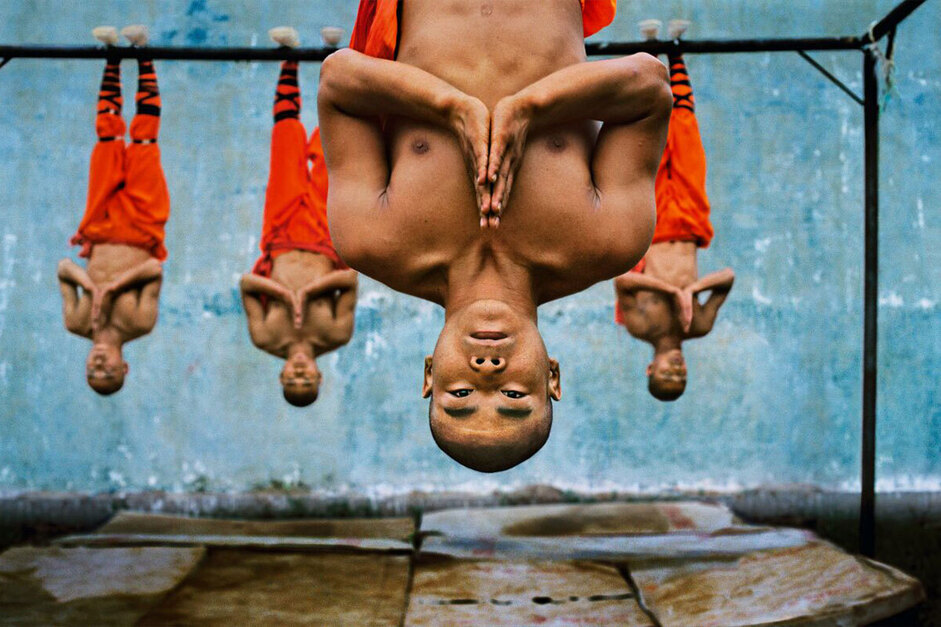

Стив МакКарри

Shaolin Monks

Training

2004 • Фотография • 76х102 см

Все это вкупе с многочисленными наградами (четыре премии World Press Photo Awards, золотая медаль Роберта Капы, медаль The Centennial Medal for Lifetime Achievement от Королевского фотографического общества Лондона) самым непосредственным образом влияет на цену его произведений — в том числе тех, что представлены на ярмарке. Тренирующиеся шаолиньские монахи, висящие перед объективом вниз головой, доступны для коллекционеров в тираже 10 из 15. А фактурные рыбаки из города Велигама на южном побережье Шри-Ланки — в тираже 10 из 75. К слову, чем выше номер в тираже, то есть чем меньше на рынке осталось отпечатков, тем выше стоимость фотографии. Все галереи в мире, представляющие Маккарри, видят остающиеся номера и строго контролируют их учет.

На цену влияет и тот факт, что «сегодня непросто привозить работы таких авторов в Москву. Подобные работы сейчас — как подарок судьбы», и имя, статус галереи. Как выразилась Григорьева-Литвинская, «вы должны верить тому, с кем работает автор». Подлинность подтверждает авторский сертификат с подписью самого Маккарри.

Помимо институциональной поддержки и личного бренда автора на цену произведений влияет так называемая символическая стоимость — ценность, которая обусловлена эмоциональным значением объекта, его историей и социокультурным контекстом. По словам Григорьевой-Литвинской, работы Маккарри «охватывают темы исчезающих народов и культур, древних традиций», будь то буддистские монастыри или знаменитая шри-ланкийская рыбалка на длинных шестах, установленных в нескольких метрах от берега. Эти сцены окрашены в специфически маккарриевскую цветовую палитру, придающую фотографиям кинематографический оттенок. «Насыщенные цвета сочетаются с тщательно продуманной композицией, — заключает Григорьева-Литвинская, — и зачастую основаны на работе с линиями и паттернами». Так к символической стоимости прибавляется художественная ценность.

Чем выше номер в тираже, то есть чем меньше на рынке осталось отпечатков, — тем выше стоимость фотографии