Главные выставки июля

ФОТО:

АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Июль — месяц фотографии. От гигантской выставки «Фотоискусство. От дагеротипа до искусственного интеллекта» в питерском Манеже с 600 работами до проекта The Blueprint и фотографа Дмитрия Булина в столичном МАММ. Будет, однако, и на живописной улице праздник, и на дизайнерской — по всей России шагает Биеннале частных коллекций, историю пластика в дизайне нам поведают в Перми, а в Москве расскажут о рождении профессии графического дизайнера.

Биеннале частных коллекций

С июня по октябрь фонд «Новые коллекционеры» проводит первую Биеннале частных коллекций. Более 40 галерей со всей России представят «совместное высказывание» на тему частного коллекционирования. По словам организаторов, основные цели биеннале — «проявить значимость роли коллекционера, продемонстрировать разнообразие частных коллекций и познакомить с ними широкую аудиторию». В проекте примут участие питерские галерея Anna Nova, ДК «Громов» и KGallery, столичные Stella Art Foundation, «ГРАУНД Солянка», фонд Ruarts и Галерея Люмьер, воронежская галерея «Х.Л.А.М.», «Синара Центр» из Екатеринбурга, ЦСК «Смена» из Казани, галерея «Мирас» из Уфы и многие другие. Неофициальное искусство от Эрика Булатова до Игоря Шелковского в Екатеринбурге, медиаискусство, созданное с помощью ИИ, в Санкт-Петербурге и сюрреалистическая фотография в Москве.

Июнь—октябрь

⚲ Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Великий Новгород, Суздаль, Владимир, Калуга, Екатеринбург, Казань, Уфа, Томск, Владивосток

Ночь с ангелом

В Красноярске продолжается выставка рязанского графика второй половины XX века Сергея Ковригина. Окончив Суриковский институт с циклом «Портрет Севера» (1974–1980), вдохновленным поездкой в Салехард, Ковригин получил признание благодаря своим офортам, с одной стороны, обращенным к Рембрандту, а с другой — к традиции русского авангарда и европейского модернизма. После большой персональной экспозиции в Санкт-Петербурге в 1993 году Ковригин больше не показывал новых работ и умер 24 года спустя, в 2019-м. По словам арт-директора «Площади Мира» и куратора выставки Сергея Ковалевского, «работы Сергея Ковригина — это сплошные оммажи Марку Шагалу, Амедео Модельяни, Андре Дерену. Если мы всмотримся в его палитру, цветотени, цветотон, то осознаем, что он работает в мгле и полумгле, сумеречных состояниях иногда пейзажей, иногда человеческой натуры. Задаешься вопросом — чем питается интерес к такому сумраку?».

19.06 — 31.08

⚲ Музейный центр «Площадь мира», Красноярск

Сергей Ковригин, «Окно в картину», 1999, 2003

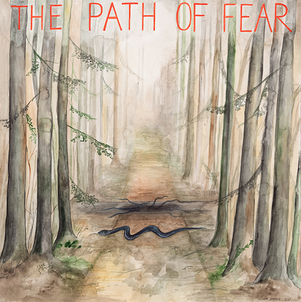

Материя сна

Посвященная снам персональная выставка художницы Ксении Драныш — участницы Триеннале российского современного искусства, фестиваля «Архстояние», ярмарки Cosmoscow. Как Ксения рассказывала нам, «мне часто снятся разные звери и явления, связанные с природой. Притом что в обычной жизни я довольно спокойно отношусь к животным, когда я вижу кошку или щенка, у меня не возникает никакого желания их погладить или потискать». Животных на выставке действительно много — сюрреалистические коты и ящерицы вместе с акварельными цветами и автопортретами в роли русской царевны погружают зрителя в странный параллельный мир, откуда наша с вами действительность видна как из аквариума — сквозь толщу воды.

24.06 — 31.08

⚲ ММОМА, Петровка, 25, Москва

Ксения Драныш, The path of fear, 2020

Александр Дейнека. Гимн жизни

Александр Дейнека, «Юный конструктор», 1966

Александр Дейнека, «Лыжники», 1931

Большая ретроспектива важнейшего советского художника — более двух сотен произведений живописи, скульптуры и графики о пышущем здоровьем времени, физическом благополучии и вездесущем спорте. Наравне с популярными полотнами вроде «Футболиста» (1932), «Эстафеты» (1947) и «Автопортрета» (1948) на экспозиции представлены и практически неизвестные эскизы художника, его журнальная графика, дизайнерские проекты. «Гимн жизни» охватил весь творческий путь Дейнеки от авангардных 1920-х до оттепельных 1960-х годов.

25.06 – 26.10

⚲ Третьяковская галерея на Кадашевской набережной, Москва

Игра без слов. Художественные миры Юлдус Бахтиозиной

Юлдус Бахтиозина, «Татарское барокко», 2016

Юлдус Бахтиозина, «Дочь рыбака», 2020

Галерея Heritage совместно с петербургской галереей Anna Nova представляет экспозицию модного фотографа, режиссера, художницы (и первого российского спикера на TED) Юлдус Бахтиозиной. 11 лет ее творчества — от 2014-го до 2025-го — окажутся под призмой русской сказки. Серия автопортретов, в которых Юлдус предстает фольклорным персонажем (привет, Ксения Драныш!), видеоинсталляция «12 монологов», где Царевна рассуждает о проблемах XXI века, затейливая керамика преобразуются в мифологическое полотно о прошлом и будущем страны, эпохи и самой художницы, работающей с культурными архетипами, по ее собственному определению, «словно химик с колбами».

27.06 — 27.08

⚲ Галерея Heritage, Москва

Не только Брейгель

Художник и гравер Иероним Кок основал первое в Европе крупное гравюрное издательство «На четырех ветрах» в 1550 году. Оно просуществовало 20 лет и за это время успело опубликовать более 1400 нидерландских эстампов, то есть гравюрных оттисков на бумаге, по рисункам Питера Брейгеля старшего, но не только его — еще и Рафаэля, и Бронзино, и многих других. Де-факто это была фотография XVI века — Кок первый начал делать пейзажные серии, но не исчерпывался ими; как говорят организаторы выставки, тематическое разнообразие гравюр распространялось «от зарисовок римских руин до аллегорий смертных грехов в образах причудливых созданий». Таким образом «Не только Брейгель» представляет уникальный срез жизни Европы, в котором есть место как фольклорным, так и бытовым сюжетам.

01.07 — 12.10

⚲ Государственный музей изобразительных искусств

имени А.С. Пушкина, Москва

←

Корт К. (гравер), Флорис де Фриндт Ф. (автор композиции), «Лесная нимфа»

Век пластика

«Век пластика» — это проект Московского музея дизайна, посвященный,

как нетрудно догадаться, пластику в российском и зарубежном дизайне

XX–XXI веков. Проект масштабный — всего предполагается три экспозиции, первая пройдет в Перми, а вторая и третья в Нижнем Новгороде и Москве соответственно. Материал, изменивший массовое производство и каждодневную жизнь всего человечества, стал символом сразу нескольких эпох, причем в совершенно разных точках земного шара. От советского радиоприемника VEF Spidola, ставшего одним из символов отечественных 1960-х, и игрушки-неваляшки до Panton Chair — первого в мире литого пластикового стула, шедевра датского дизайна, определившего облик 1970-х. Выставка будет разделена на три тематических раздела: о появлении первых синтетических материалов, об их популяризации в футуризме и поп-арте, и о современном отношении к пластику, экологическим вызовам, подвигающим дизайнеров обратиться к переработке, биопластику и 3D-печати. Последний раздел проиллюстрируют работы российских студий Elenium, Eburet и Recycle Object.

01.07 — 08.09

⚲ ЦГК, Пермь

Я иду искать! Современное искусство в традиционном музее

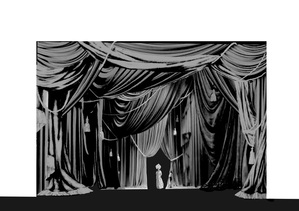

↑

Эскизы макетов тотальной инсталляции Марии Трегубовой «Спящая царевна или абонент недоступен»

Куратор Катя Бочавар организует в «Царицыно» не столько даже выставку, сколько «актуальное антропологическое исследование в формате тотальной художественной инсталляции». Исследование посвящено обрядам перехода — взрослению, браку, поиску социальной роли, etc., etc. Переходные состояния будут зафиксированы медиапроектами и интерактивными экспонатами — выставка откроется инсталляцией «Пир-гора» от творческого союза «Инопланетянин», «где 165 персонажей воссоздадут атмосферу праздничного застолья», и продолжится в девяти залах Хлебного дома: «Застолье», «Зима/лето», «Ночь/день», «Сон/явь/смерть», «Профессия-герой», «Взросление-инициация», «Рождение», «Проводы» и «Свадьба». В программе: тотальная инсталляция Марии Трегубовой о театральном художнике, работающем над спектаклем «Спящая царевна», медиапроекты о взрослении от Александра Шишкина-Хокусая, а также свадебные костюмы Андрея Бартенева, предназначенные для ансамбля N’Caged. Они исполняют музыкальное произведение Владимира Раннева по текстам Евгении Некрасовой — смеси из народных напевов, речитативов и современных вокальных техник.

02.07.2025 — 08.03.2026

⚲ Хлебный дом, музей-заповедник «Царицыно», Москва

Выкса-фестиваль

Фестивалю в Выксе уже 15 лет: участники арт-резиденции оставляют муралы на стенах городских домов, создают объекты стрит-арта и привлекают в Нижегородскую область туристов со всей России. Как утверждает главный редактор фестиваля Юрий Сапрыкин, «Город меняется из года в год, а в дни фестиваля он меняется особенно — благодаря удивительным людям, которые приезжают в Выксу». Как мы писали, проекты, организованные «удивительными людьми» для «удивительных людей», тоже необыкновенные, даже на уровне заголовков: «Грандиозное шествие родителей и детей вместе со “СмешBand”», «Культурный забег RUTs по музеям, рынкам, автовокзалам и арт-резиденциям», «Выставки в квартирах, домах и подполах». Из последних хочется особенно отметить экспозицию выксунских фотографий Михаила Пименова и квартирную биеннале, которая пройдет в разных локациях, включая бывший курятник и подпол дома, где покажут свадебное платье, в котором выходила замуж половина поселка Проволочное.

04.07 — 06.07

⚲ Выкса

Нам всем это снится

Дмитрий Булин, «Нам всем это снится», 2024

Еще одна экспозиция в этой подборке, посвященная снам. В 2024 году, когда

весь мир отмечал 100-летие сюрреализма, The Blueprint вместе с фотографом Дмитрием Булиным создал фотопроект «Нам всем это снится». Живописные традиции Сальвадора Дали, Де Кирико, Рене Магритта объединились

с «линией взросления героя, которая могла бы быть рассказана на приеме у психоаналитика». В снах, тем паче — сюрреалистических снах ярче всего проявляются переломные моменты из жизни каждого человека: сепарация от родителей, поиск себя, возвращение детских травм и комплексов. В работах Булина классические образы сюрреализма вроде «Слонов» Дали или «Кики де Монпарнас» Ман Рэя трансформируются в образы, которые приходят к каждому из нас по ночам, чтобы поговорить о самом трепетном и наболевшем.

04.07 — 07.09

⚲ МАММ, Москва

Если бы стены стали водой. Лина Бо Барди

Лина Бо Барди

Лина Бо Барди, SESC Pompeia

Продолжение российско-бразильской лав-стори «ГЭС-2», начавшейся экспозицией Videobrasil. На этот раз в центре внимания классик латиноамериканского постмодернизма Лина Бо Барди (1914–1992), отвечавшая в числе прочего за проекты Художественного музея Сан-Паулу (1957–1968) и театра «Офисина» (1984–1994). «Если бы стены стали водой» состоит из двух частей — первая развернется на Проспекте «ГЭС-2» и воссоздаст атмосферу одного из наиболее значимых произведений Бо Барди, общественного центра Sesc Pompéia (1977–1986). Бывшую фабрику по изготовлению металлических бочек в Сан-Паулу архитектор превратила в культурный центр с эффектными красными решетками вдоль бетонного сооружения. Посреди холла Sesc располагается зеркальный пруд — отсылая к нему, организаторы разместили в центре Проспекта всамделишную реку; по разным сторонам от нее будут располагаться деревянные мачты (похожие появляются в Бразилии во время народных гуляний), театральные декорации Бо Барди, свинья Полошон из постановки по «Королю Убю» и муравей-листорез, которого один из рабочих стройки Sesc Pompéia создал по просьбе архитектора. В самой реке будут плавать репродукции карточек для бразильской игры «Звериное лото» с животными и птицами из коллекции Бо Барди. Предусмотрена и удочка — чтобы выловить открытку и оставить себе на память. Следующая часть экспозиции развернется на втором этаже «ГЭС-2», в Галерее С6 — там будут представлены архивные материалы: эскизы, фотографии и чертежи.

10.07 — 19.10

⚲ «ГЭС-2», Москва

Красная Москва.

Женщина в большом городе

За труднопроизносимым выражением «ольфакторная выставка» скрывается простой концепт — это выставка про запахи, здесь можно (и нужно) не смотреть, а нюхать. «Красная Москва» в центре «Зотов» расскажет о парфюмерной индустрии России 1920–1930-х годов. О том, как новая страна под руку с новой экономической политикой определяли аромат эпохи. Десять разделов — от «Пролетарской Москвы» до «Новой Москвы» — представят стилизации популярных духов: «Магнолии», «Кремля», «Красного мака», одеколона «Северный» и, разумеется, самой «Красной Москвы». Впрочем, столица пахла не одной лишь парфюмерной продукцией, так что будут на выставке и бытовые запахи — керосин, махорка, сирень, хлеб. Особенно интересно услышать интерпретацию запаха бани. Чтобы дополнить ощущение эпохи, организаторы включили в экспозицию фрагменты советских фильмов (правда, более позднего периода), а также произведения Игоря Грабаря, Константина Юона, Юрия Пименова, Александра Самохвалова и других художников.

11.07 — 19.10

⚲ Центр «Зотов», Москва

Иван Спасский, «Натурщица Глазова», 1927

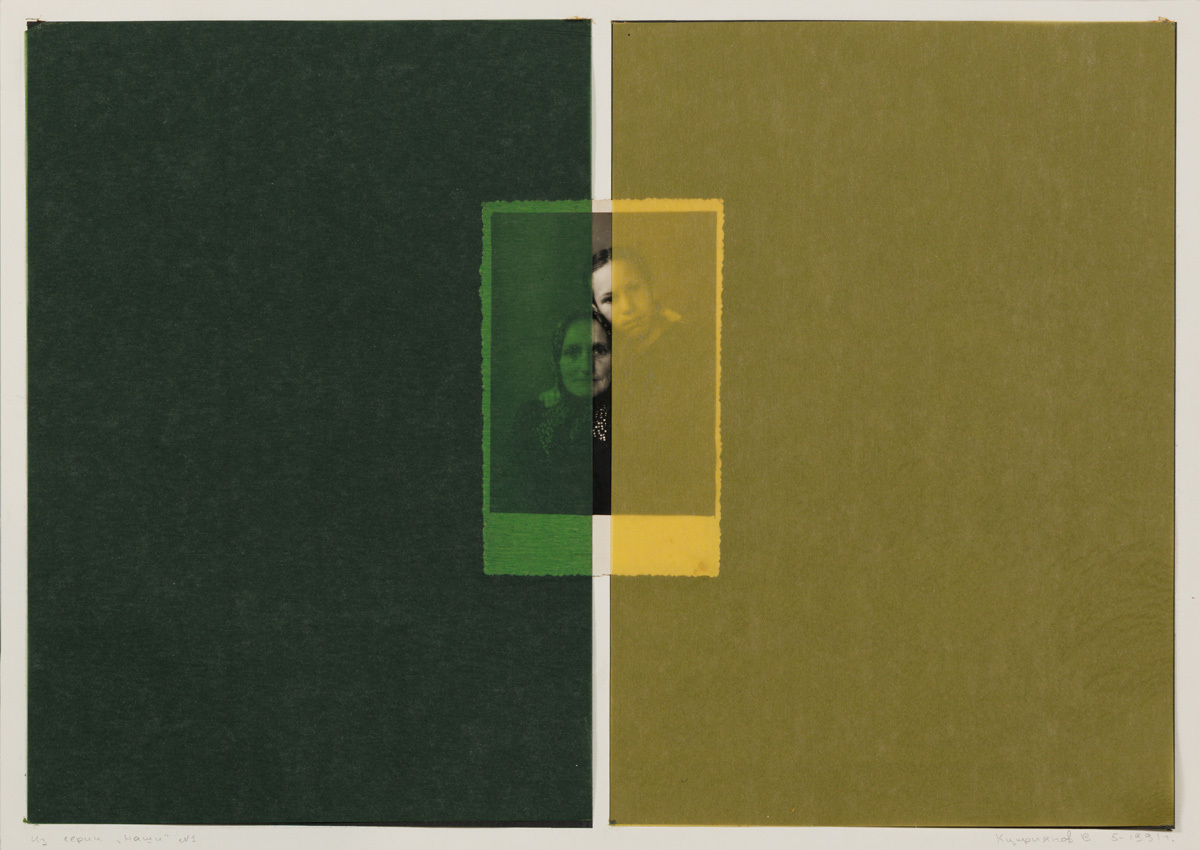

Владимир Куприянов, «Наши», 1991-1994

Семейный альбом

Санкт-Петербург принимает у себя выставку школы masters и галереи pop/off/art о крупном советском и российском фотографе Владимире Куприянове (1954–2011). Ранее в этом году ретроспектива Куприянова прошла в арт-галерее «Ельцин-центра», а в 2024-м — в ММОМА. «Семейный альбом» объединен темой коллективной памяти советского человека второй половины XX века — разрабатывая ее, фотограф использовал не только свои собственные работы, но и найденные фотоальбомы. Анонимные портреты, быт маленького и большого человека на фоне переломных событий в истории страны: оттепели, эпохи застоя, перестройки и рождения нового государства. Все это было важно для Куприянова не само по себе, но как инструменты для разговора о настоящем. «Работая с фотографией, — говорил фотограф, — я отслеживаю тот исторический момент, который помогает вести со зрителем сегодня активный диалог». И в групповых портретах (например, «Родионовых»), и в сериях «к событию» («Фестиваль 1957»), и в одноименной с выставкой работе «Семейный альбом», где персонажи превращаются в размытые фигуры под слоем мятой папиросной бумаги, фотография находится в диалоге с сегодняшним зрителем, заглядывающим в свой собственный вчерашний день.

12.07 — 07.09

⚲ Левашовский хлебозавод, Санкт-Петербург

Фотоискусство. От дагеротипа до искусственного интеллекта

Тот случай, когда все ясно из заголовка. Гигантская экспозиция из 600 (!) работ от 180 (!!) авторов — история фотографии от Луи Дагера до Ольги Чернышевой. Центр визуальной культуры Béton вместе с питерским Манежем собрали действительно впечатляющую коллекцию: тут тебе и дар Николаю II — тройной дагеротип Луи Дагера, — и авангард Родченко, Эль Лисицкого, и работы Влада Мамышева-Монро, где он предстает в образах знаменитостей. В попытке ответить на вопросы «что же представляет из себя фотография? Из чего состоит ее язык?», организаторы дошли до новейших экспериментов с ИИ — все вместе собирается в интерактивный учебник по истории важнейшего медиума нашего времени.

15.07 — 05.10

⚲ Центральный выставочный зал «Манеж», Санкт-Петербург

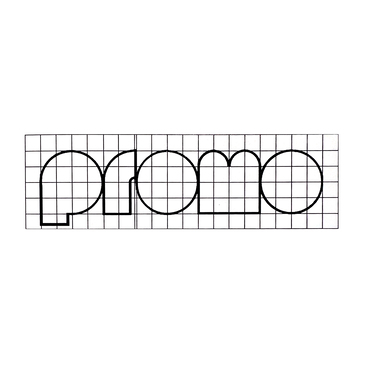

Художник-график —> дизайнер. Рождение профессии

Архив Валерия Акопова, советского графического дизайнера и художника, стоявшего у истоков отечественной промышленной графики. Визуальный код позднего СССР — от логотипов (в 1991 году Акопов разработал логотип Большого театра) и этикеток до плакатов и знаков («Знак Государственного комитета по телевидению и радиовещанию СССР», 1967) — во многом был сформулирован именно им, и опять же во многом благодаря ему в советских 1980-х появилась профессия графического дизайнера. Выставка в центре Вознесенского имеет хронологический характер — вслед за куратором мы проследим путь Акопова от Полиграфического института через Всемирную выставку в Брюсселе 1958 года до полноценных графических систем для Олимпиады-80 и фирменного стиля, разработанного им для внешнеторгового объединения «Проммашэкспорт» и получившего Гран-при на Международной биеннале графического дизайна в Брно в 1982-м.

16.07 — 09.09

⚲ Центр Вознесенского, Москва

Наташа Лозинская, «Сокровищница»

II Чувашская биеннале

современного искусства

В первом национальном театре Чувашской республики пройдет вторая Чувашская биеннале современного искусства. Тема — «Дом о семи крыльях», то есть рассуждение о том, что значит «быть дома» и где этот дом находится, как он связан с местом рождения и семьей. Из 400 заявок жюри выбрало немногим более 50 участников в самых разнообразных жанрах: скульптура, живопись, медиаарт, керамика. Рассуждения о доме сильно отличаются друг от друга; например, текстильные произведения Поли Марко «Приданое» — это семь полотен-сурпанов (чувашских женских полотенцеобразных уборов), вдохновленных вышивкой прабабушки художницы, инсталляция «куст/кустарник» Марины Алаевой представляет из себя теплицу, подписанную фразами с использованием регионализмов, наконец, фотопроект Наташи Лозинской «Сокровищница» посвящен сказкам и фольклору Вятского края.

19.07 — 10.08

⚲ Чувашский драматический театр им. К.В. Иванова, Чебоксары

Сообщение. Другая история российской фотографии

Обширная экспозиция российских фотохудожников в фонде Ruarts представит свой взгляд на этот медиум в отечественном искусстве. Выбранный угол — «свой-чужой», то есть то, как объектив изучает «другого». Сергей Борисов, снимающий Виктора Цоя, Жанну Агузарову и Эдуарда Лимонова, моментальные фотографии Игоря Самолета на чековой ленте, концептуальные работы Игоря Макаревича и коллажи Виты Буйвид — в экспозицию войдут работы как из фонда Ruarts, так и из Музея истории фотографии, «МИРА центра», МАММ. Куратором выступает научный сотрудник ГМИИ им. Пушкина Даша Панайоти.

19.07 — 19.10

⚲ Фонд Ruarts, Москва

Архстояние

Важную веху — двадцать лет — главный фестиваль ленд-арта в России празднует темой «Мое главное». Главное образуется путем отсекания лишнего — мегаполисы производят огромное количество информационного шума, от которого на «Архстоянии» 2025 нам предложат избавиться. На несколько дней Никола-Ленивец превратится в белый город-мираж, где «поля и просеки станут частью планировочной структуры», а арт-объекты и дома «очертят контур воображаемых проспектов и площадей». Как мы писали, центры притяжения белого города — это горсовет («главный орган власти, принявший форму музыкального органа»), музей (своими пропорциями «напоминающий Парфенон»), аэровокзал («транспортный хаб, вдохновленный формой дирижабля») — а звучать среди всей этой призрачной красоты будут голоса Антохи MC, коллектива «Лауд», исполнительницы Driada, женской акапельной группы pole, Дельфина и артистов электронного лейбла «ГОСТ Звук».

25—27.07

⚲ Арт-парк «Никола-Ленивец», Калужская область